お父さんと伊藤さん : 映画評論・批評

2016年9月27日更新

2016年10月8日より新宿バルト9ほかにてロードショー

必ずしも分かり合えない家族や恋人、それでも向き合い一歩を踏み出す瞬間

タナダユキ監督は、「百万円と苦虫女」や「ロマンス」などでオリジナル脚本を手がける一方、「ふがいない僕は空を見た」などの原作ものは脚本家に脚色を任せ、演出に専念する。本作は家族をテーマにした原作小説を黒沢久子が脚色し、タナダが監督するという点が、「四十九日のレシピ」に共通する企画だ。

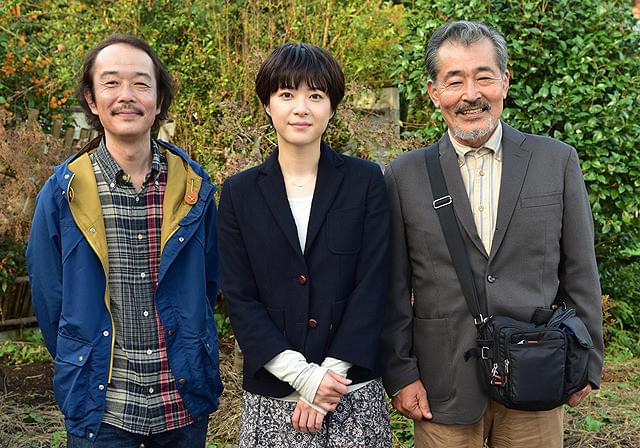

主人公の彩(上野樹里)は34歳。アルバイト先のコンビニで出会った54歳の伊藤さん(リリー・フランキー)と付き合い始め、いつしか一緒に暮らし始める。2LDKの庭付きアパートに引っ越して、近所の書店で働き始め、穏やかな日々を送っていると、兄夫婦の家を追い出された74歳のお父さん(藤竜也)が転がり込んでくる。描かれるのは、ちょうど20歳ずつ年齢が違う3人の、ぎこちないやりとりだ。

タナダ監督は、血がつながった親子であろうが、お互いへの愛情が確約されているわけでもなければ、人と人は必ずしもわかりあえるとは限らないという立ち位置で映画を作っているように思う。本作でそのスタンスを象徴するものが、お父さんが大事そうにしているダンボール箱だ。彩と伊藤さんはもちろん、観客の興味を持続させる道具として機能しつつ、中身がわかったところで、お父さんへのハテナが安易に消えるわけではないところがいい。また、現在は小学校の給食センターで働いている伊藤さんに関しても、「只者ではない感」を細部にさり気なくまぶしてくる(リリー・フランキーの本領発揮!)。もちろんその答え合わせはなされない。

本作には、家にも社会にも居場所のない孤独な老人、誰にも住んでもらえないまま放置される空き家、「終身雇用? なにそれ?」という働き方、子どもを産まない選択といった、現在の日本において決して珍しくはない光景が、良し悪しのジャッジをせずに、当たり前のものとして描かれる。そして、かつての〈家族〉という枠組みに回帰するのではなく、主人公がそれまでおざなりにしてきた問題に向き合い、納得のいく答えを見つけて一歩を踏み出す瞬間が、観客に清々しいカタルシスを残す。

(須永貴子)