オーバー・フェンス : 映画評論・批評

2016年9月6日更新

2016年9月17日よりテアトル新宿ほかにてロードショー

絶望と倦怠がのしかかる、しかし不思議なほどすがすがしさを感じる三部作最終章

佐藤泰志といえば地方に暮らす庶民のどんづまりを描き続け、名声を手にする前に自死を選んだ悲劇の作家だ。先だって映画化された「海炭市叙景」「そこのみにて光輝く」が、神がかった傑作に仕上がっていたことで再注目を浴びた存在でもある。

「オーバー・フェンス」はその二作に続く三部作の最終章。三部作、といっても物語的な関連はない。それぞれに監督も違うのだが、名もない市井の人々を見つめる視点と、絶望と倦怠がのしかかる重い空気は変わらない。観客は、この人たちに幸福が訪れて欲しいと願わずにいられないのに、あまりにも現実と地続きの世界観ゆえに、ほのかな救いを望むことすら無責任に思えてくるのである。

「オーバー・フェンス」もまた三部作の一篇として同じ手触りを持っている。しかし前二作には感じられなかった大らかな解放感を伴って、不思議なほどすがすがしさを感じさせてくれる映画になっていた。

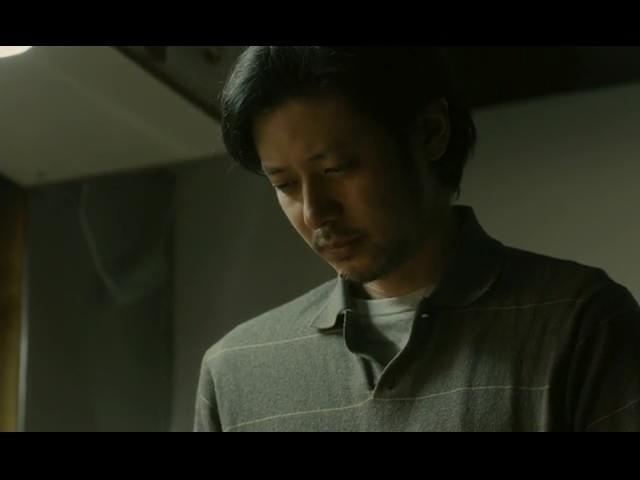

オダギリジョー扮する主人公は、家庭生活と社会的なキャリアを見失い、離婚して職業訓練校に通う四十男。殺風景なアパートに缶ビール2本と弁当を買って帰ることを日課にしている。そんな白岩に興味と愛情と嫌悪をまとめて抱くのがキャバクラ嬢のサトシ(蒼井優)。自由奔放なのが魅力だが、情緒不安定で面倒くさい女でもある。

人生を持て余す孤独な男女が、掃いて捨てるほど転がっている痴話を繰り広げ、近づいたり離れたりまた近付いたり。ただそれだけの物語がどうしてこんなにも豊かな広がりを持っているのか? 山下敦弘監督は、劇中に幾度か現実を飛び越えるファンタジックな瞬間をぶち込んでくる。およそありえないウソみたいな事象や、でき過ぎなくらい映画的な映像が唐突に現れる。まるで日常は悲劇でなく、特別なことが起こる予兆に満ちているのだと教えてくれているように。

ワケありばかりが集まる訓練校の生徒たちの、互いに過度な期待を寄せない距離感もいい。好きとか嫌いとかで割り切れるなら人間関係はいかに楽なものか。本作の登場人物たちは、あらかじめたっぷり挫折し傷ついているからこそ、グレーなものをそのままに放置する寛容さを知っているのだ。

カッコよく生きようなんて贅沢だと言わんばかりの、みっともなさの全肯定。三部作の最後をスコンと抜けるような明るさで飾ってくれて一観客としても救われた気がしたし、三部作すべてを違う色合いに仕上げた撮影監督・近藤龍人のみごとさにも相変わらず感嘆の思いである。

(村山章)