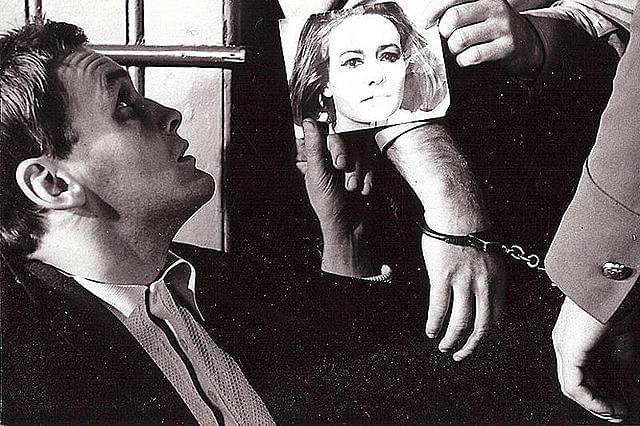

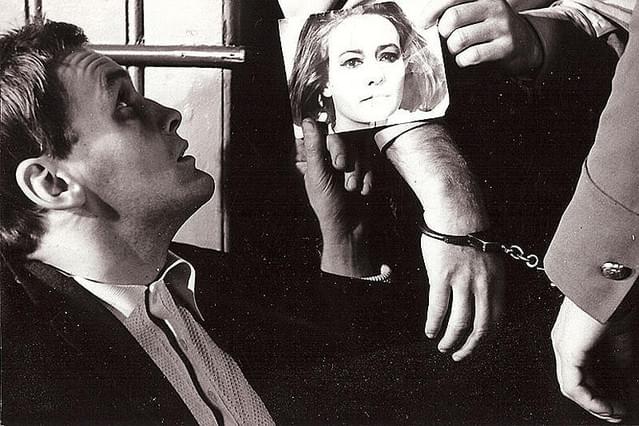

前作『身分証明書』にさらなる磨きがかかった大傑作。

奇跡的としか形容しようのないワンシーン・ワンショットの連続に瞠目する。冒頭、主人公とヒロインがジャンク屋の爺さんの露店を立ち去ろうと右方に歩き出した瞬間、フレーム外からいきおい現れたトラックが彼らの前でピッと停まる、この完璧なタイミング。

次いで主人公とヒロインが工場の外階段を昇るシーンでは、屋上で主人公とヒロインが向かい合ったまさにその瞬間、紙幣のようなものが宙を舞う。おそらくそれは意図的な演出ではない偶然なのだろうが、真っ白な空をひらひらと舞う紙幣は非常に鮮烈だ。

テラスで朝食を摂るシーンでは、フレーム外からガシャーンと大きな音が鳴り、テラス席の客たちがどよめく。ほどなく主人公が立ち上がり、どこかへと歩き出す。するとテラスから少し離れた交差点で車が横転している。それには目もくれず、主人公の歩調が速まっていく。主人公の疾駆に並走するカメラは自らが手持ちであることを忘却しているかのように彼を追い続ける。そして辿り着いたジャンク屋で主人公はラジオを売る。「横転した車」という停滞など歯牙にもかけず、ただひたすら動き続ける主人公とカメラは、本作が動き続ける映画であることを高らかに歌い上げている。

そして最後は濱口竜介も絶賛した電車のシーン。ボクシングの決勝戦を辞退してワルシャワ行きの電車に乗り込んだ主人公を、準決勝で彼に負けた青年がバイクで追いかける。電車のおそらく連結部にフィックスで置かれたカメラの画角に収まりながら、なおかつ車道の往来に気をつけながらバイクを運転する青年のドライビングテクニックにひたすら唖然とする。「決勝戦に出ろ!」と叫び続ける青年の熱意に負けた主人公は旅行鞄を放り投げ、猛スピードで走行する電車から飛び降りる。そこにテクニカルな韜晦がなされる余地はない。なぜならこれらは全てワンショットの中で起きたことだから。現在であれば絶対に撮影許可が下りるわけもない瞬間が、確かにそこには刻印されている。

ワンシーン・ワンショット以外の細かい演出も冴えに冴えている。中盤、主人公がボクサーだと知った警官が「俺の掌を殴ってみろ」と主人公を誘発する。しかし存外にもパンチが強烈だったのか、警官は殴られた瞬間に手を思い切りのけ反らせてしまう。それを悟られぬように鳴ってもいない受話器に手をかけて誤魔化すが、そんな行為に意味はないどころか恥の上塗りであることを直感し、気まずそうに手を引っ込める。わずか5秒足らずのやりとりで警官の複雑な心理的混線を描き切ってみせる手腕に脱帽した。

ヒッチハイクがなかなかうまくいかない主人公がヒロインから髪とハサミと口紅を借りて警官が使う丸印の棒を模造し、それを使って通りがかった車を停めるシーンも素晴らしい。しかもそこで「本当に警察なのか?」といった常識的な一悶着が演じられることは一切なく、運転手が「すいませんでした」と素直に応じるという単純さがいい。

出来事と出来事の間にある空隙を極力排することによつて、初期スコリモフスキ作品はスピーディーな動性を獲得しているといえる。70余分とは思えない密度の映画だった。

演出はもちろん脚本やセリフ回しもなかなか凝っている。結局のところ演じられなかった決勝戦が、最後の最後に観客不在のリングのそばで場外乱闘的に発生するというしょうもなさには笑ってしまった。

『早春』以後のスコリモフスキ作品は往々にしてテクノロジーとの衝突に力点が置かれているように感じるが、初期作品は愚直なまでに「運動の享楽」といった地平を目指して展開されている。特に本作は画面の随所から香り立つ健康な若々しさに圧倒される一作だった。

エッセンシャル・キリング

エッセンシャル・キリング ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子