ネタバレ! クリックして本文を読む

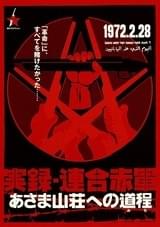

若松孝二の「力作」。映画として面白い。上映時間が3時間以上あるが、まったくダレずに一気に見せる。

「連合赤軍」は、70年代後半にあの長谷川和彦が映画化を熱望して以来、これを題材にした映画は何点か作られた。長谷川和彦は、アクション映画として撮りたかったようだった。リアルなアクション映画が成立しない日本で実際の銃撃戦があった事件として。

それは、後年日本警察機構の滑稽さを表わすことをメインにした原田眞人の「突入せよ、あさま山荘」(権力側からの映画で左翼系批評家からは総スカンをくらったが、私は日本的アクション映画、「ポリスアクションもの」としては、高く評価している)や、凄惨さを大胆に猟奇的に映画化した「鬼畜大宴会」(熊切和嘉監督)などになっていった。また、普通の学生がいかにリンチや殺人を犯すことになったか、精神的な部分を描こうとしたのが、高橋伴明の「光の雨」。

いずれも、全体像を見渡すような観点はなく、題材として作り手側の都合のいい形で作られていった。結局、「連合赤軍」そのものについて語る映画にはならなかった。

若松監督は、当事者が生きている間に(批判を恐れずに)、やはり一度しっかり全体像とらえ、そしてその存在を「総括」したいという思いだったのがよく分かる。その制作スタンスは、中立的な立場で事実を積み上げるという手法をとって。その先に見えてくる「連合赤軍」の像をしっかり捉えたい意志を感じる。彼らに一定の距離を置いて、でも突き放しているわけでもなく、かといって彼らを正当化するわけでもない。そこでなにが起こったのかを克明に描くことに力点を置いている。

前半、60年安保からの学生運動の流れがとても分かりやすくまとめられている。それがいかに「あさま山荘」へつながっていったか。凄惨だったであろうリンチシーンは、若松の映画センスによって、節度をもって描かれる。あくまでもリアルだが、猟奇的にはなっていない。

「自己批判」をし、「自己批判」を完遂する目的の「総括」がいつの間にか論理の純化過程で、集団リンチという「総括」になってゆく過程がしっかり描かれる。この論理的展開が恐い。イデオロギー至上主義と、若者ならではの純粋さが災いし、極限状況のなかで制御できなくなっていったのだろうと考えられる。特別な人間でなく、自分と変わらない普通の若者があの状況でそうなってゆくのがよく分かる。

ただ、若松と付き合いのあったと言われる重信房子が、きれいに撮られ扱いが別格だったり、反対に永田洋子のように、結局は理解しきれない人物として描かれている点は、どうなんだろ。とくに永田洋子の扱いは、この凄惨な「事件」を彼女だけに責任があるようにも取れる描き方で、まったく彼女への理解がない点は、この「事件」の「犯人当て」のようにも取れ、問題の矮小化にも思える。

作り手の意地というか、意志を具現化する熱意が強烈に感じられる。こんな作品にはめったにめぐり合えない。

福田村事件

福田村事件 朝が来る

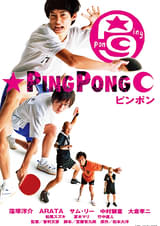

朝が来る ピンポン

ピンポン 止められるか、俺たちを

止められるか、俺たちを 光

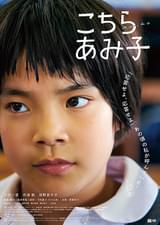

光 こちらあみ子

こちらあみ子 空気人形

空気人形 ニワトリ★スター

ニワトリ★スター 痛くない死に方

痛くない死に方 殺意の道程

殺意の道程