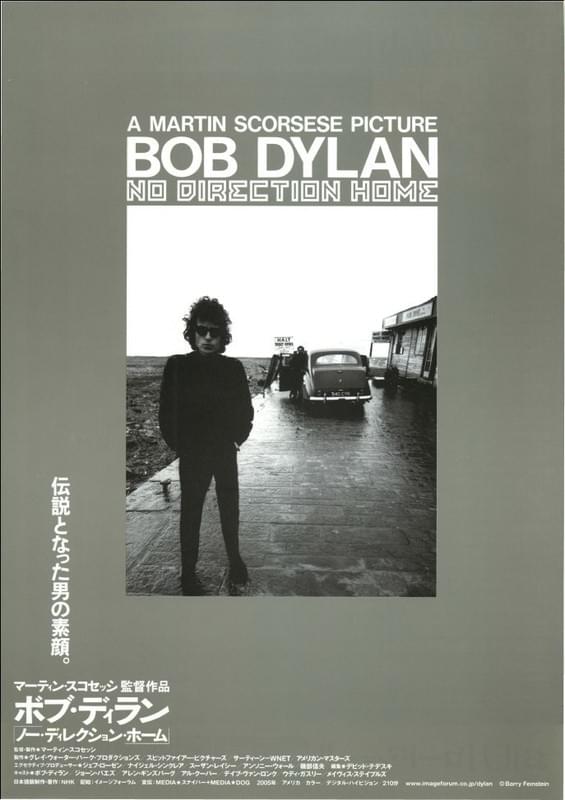

ボブ・ディラン ノー・ディレクション・ホーム

劇場公開日:2005年12月23日

解説

アメリカ音楽シーンの生きる伝説、ボブ・ディラン初の本格的な自伝的長編ドキュメンタリー。数百時間にも及ぶ貴重な資料映像の一部と10時間を超すディランへのインタビューから構成された。監督は「アビエイター」の巨匠マーティン・スコセッシ。

2005年製作/201分/アメリカ

原題または英題:No Direction Home: Bob Dylan

配給:イメージフォーラム

劇場公開日:2005年12月23日

あらすじ

ビル・ヘイリーやエルヴィス・プレスリーやチャック・ベリーやリトル・リチャードの歌と共にロックンロールが産声を上げた前世紀半ば。音楽だけでなく、政治・経済においてもアメリカ社会は大きく変貌しようとしていた。テレビの普及、米ソの冷戦の深刻化、それに伴うレッドパージ、核開発、朝鮮戦争、人種・人権問題、ビートニクなどなど。ボブ・ディランは、そんな時代をミネソタの北、森と湖でカナダと国境を隔てられた田舎町ですごす。「冬は何もかもが静かで動かなかった。それが八ヶ月続く…何もしないで、ただ窓の外を見つめていると、幻覚を見そうになる」と、その町をディランは回想する。ロックンロール好きで、ハイスクールの卒業写真には「リトル・リチャードの仲間になること」とも記したディランは、その「動かぬ」町の中で、1960 年代の爆発を静かに準備していた…。1950年代末から1960年代、ミネソタからニューヨーク、グリニッチヴィレッジへ。社会の激動と共にディランの人生も激変していく。ポップ・ミュージック・シーンには顔を出すこともなく、しかしアメリカの激動の背景を確実に捉え続けるフォーク・シンガーたちとの出会い―ウディ・ガスリー、ピート・シーガー、ジャック・エリオット、オデッタ、デイヴ・ヴァン・ロンクなどなど、ディランは彼らの人生や歌から、計り知れない多くのものを学ぶ。路上での弾き語りやカフェでの演奏、そこに集まる人々との深い交友の中でディランは独自のスタイルを作り上げていく。そしてジョーン・バエズとの出会い、コロムビアレコードとの契約。ロックンロールの炎が鎮火し、見捨てられていたフォークにアメリカ社会が再び目を向けたとき、その中心にはバエズとディランがいた。タイトルの「ノー・ディレクション・ホーム」とは、アコースティック・ギターから再びエレキ・ギターに持ち替えたディランの、その決定的な変貌の象徴でもある歌、『ライク・ア・ローリング・ストーン』の歌詞の一節。「どんな気がする/ひとりぼっちで/かえりみちのないことは/ぜんぜん知られぬ/ころがる石のようなことは」(訳:片桐ユズル)と歌われるその歌で、この映画は始まり、終わる。その中で、ロックンロールからフォーク、そしてロックへと、時代の変化と共に「かえりみちのない」道を歩み続けるディランの若き日々が切り取られ、語られることになる。もちろんそれは、アメリカの若き日々、とも言い換えられる。キューバ危機、ベトナム戦争、ケネディ暗殺、平和行進、「私には夢がある」と語ったキング牧師の演説…。人々の夢と野心と欲望と絶望と悲しみとをエネルギーにして変貌するアメリカ社会が、この映画のもうひとりの主人公でもある。あるいは、「アメリカ社会」というもうひとりの主人公こそが「ボブ・ディラン」という名前を持つのだと、言い換えられるかもしれない。出会った数々のフォーク・シンガーたち、ブルースマンたちの誰もがそうしたように、彼らの歌を変奏し、自分のものとして、自らの歌の奥行きを広げていったディランこそ、アメリカという国の広がりそのものだと。もちろんそこには、アメリカ自身に対する怒りもまた、激しく渦巻いていた。

スタッフ・キャスト

- 監督

- マーティン・スコセッシ

- エグゼクティブプロデューサー

- ジェフ・ローゼン

- ナイジェル・シンクレア

- スーザン・レイシー

- アンソニー・ウォール

- 磯部信夫

- 編集

- デビッド・テデスキ

ボブ・ディラン 我が道は変る ~1961-1965 フォークの時代~

ボブ・ディラン 我が道は変る ~1961-1965 フォークの時代~ 沈黙 -サイレンス-

沈黙 -サイレンス- ウルフ・オブ・ウォールストリート

ウルフ・オブ・ウォールストリート キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン

キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン シャッターアイランド

シャッターアイランド ディパーテッド

ディパーテッド タクシードライバー

タクシードライバー ヒューゴの不思議な発明

ヒューゴの不思議な発明 グッドフェローズ

グッドフェローズ ギャング・オブ・ニューヨーク

ギャング・オブ・ニューヨーク