ツォツィのレビュー・感想・評価

全17件を表示

人に「与えられる」という強さ

ツォツィはあまり喋らない。目付きが鋭く、歩き方がイカツく、町であったら絶対に目を合わせないようにするだろうし、何ならちょっと遠回りしてでもツォツィの視界に入りたくない。

ただ道を歩いているだけで、この存在感はスゴい。

南アフリカ開催のワールドカップの頃に、テレビで盛んにヨハネスブルグの犯罪率や地下鉄の危険さを報道していたことを思い出す。

町並みはごく平和そうに見えるのに。

そんな町並みと少しの距離を隔てて、ツォツィたちが闊歩しているスラムがあるのだ。

ツォツィたちはスラムから「平和そうエリア」に出て、金持ちから金品を奪い生活している。その行為は決して誉められる行為ではないが、「持たざる者」として「持てる者」がハネている上前を奪い返そうという行為なのかもしれない。

雨に震えた夜に奪った車の中に、一人の赤ん坊がいた。パニクったのか、ツォツィは赤ん坊を置き去りに出来ず、紙袋に入れて連れ帰ってしまう。

連れ帰ったけど子育てなど全くどうしていいやらわからず慌てふためき、とんちんかんな行動をしているツォツィは可愛くもある。

誰もが恐れる凶暴なツォツィが、生まれたての赤ん坊に翻弄されているのだから。

今までは、ツォツィが何か行動した時、それは「奪う」生殺与奪の力だった。金持ちから金を奪う力。気に入らない言葉を奪う力。

けれど、この赤ん坊はどうだ。

ツォツィが何か行動しなければ、この子は生きていけない。それは「与える」生殺与奪の力だ。

下手くそでもミルクを与えようとしたり、オムツを替えたり、生きていくために必要な力だ。

「奪う」「奪われる」ではない関係に、ツォツィは温かさを感じたのではないだろうか。

泣きながら家から逃げたあの日。病気に臥せた母の衰弱した姿。親父に蹴られて這いつくばった愛犬。「奪われる側」の、弱さゆえの悲劇。

ともすれば赤ん坊は幼かった自分と同じ、弱くて弱くて、そしてそれはとても温かい。

「平和そうな町」と「スラム」の間にある、打ち捨てられた土管は、「奪う側」と「奪われる側」、その中間にある。

そこを「家」と呼ぶ子供たちが、「町の論理」と「スラムの論理」の中間に生きているように。

赤ん坊も、このままツォツィとスラムで育てば中間の時を経てどちらかに転ぶのだろう。だが、確率は五分五分ではなく、圧倒的に暗い未来が赤ん坊を待っていることだろう。

彼には「平和そうな町」で生きていけるチャンスがある。ツォツィがこの温かさを捨てることが、赤ん坊を「奪われる側」にしない唯一の道なのだ。

負け犬になっても生きているのは、温かさを感じたいから。温かさが好きだから。それが生きるってことだから。

その温かさを自ら捨てなければならない時、生きるということの本当の辛さと、生きることの本当の道しるべをツォツィは悟ったのだろう。

犯罪と暴力しか生きる糧を持たなかったツォツィを無条件に許すことは出来ないけれど、その痛みに涙は止められなかった。

オープニングから一貫して黒いレザージャケット姿のツォツィが、赤ん坊を返そうと三度町に現れるシーンで、真っ白なシャツに身を包んでいるのが印象的だ。

あの時ツォツィは逃げ出した日と同じ、まだスラムに染まる前のデビットに戻っていたのだと思う。

両手を上げたツォツィのバックショットで映画は終わるが、この後を描いたエンディングが二つ、DVD特典に収録されている。

1つは哺乳瓶を取り出そうとしたツォツィを、武器を出すと勘違いした警官に射殺されるもの。

もう1つは不意をついてツォツィが逃走するものだ。

個人的には、逃走するパターンが好きだ。

あの日、走り出した先に待っていた「ツォツィ」の人生ではなく、泣きながら走った先に違う未来を切り拓ける可能性を、デビットの涙に感じたい。

今流している涙は、弱さゆえの涙じゃなく、新しい温かさを迎えに行くための涙のはずだから。

家宅への強盗とラストシーンの繋がり

ギャングである主人公のツォツィは、車を強盗したときに車内に居た赤ん坊を育てることになる。赤ん坊をそのままにしておくこともできたのになぜ誘拐したのか。それは、幼少期に親の愛情を受けられなかった自分と、車内に一人残された赤ん坊の境遇を重ね合わせたからだろう。赤ん坊を育てる中で、自分が親から受けることができなかった愛情を、擬似的に感じたかったツォツィの心境が伝わってくる。

ツォツィは赤ん坊を育てる中で周囲の人間に対する贖罪の気持ちが湧き、自分が危害を加えた人間に対して金を渡そうとする。しかしギャングとして生きてきた彼は、犯罪以外で金を稼ぐ方法を知らない。そのため、赤ん坊を誘拐したときの豪邸に侵入して、金目のものを見つけようとする。贖罪の気持ちがあるのに結局は犯罪に手を染めるしかないのが哀しい。ツォツィは、家主を殺そうとしたギャングの仲間を殺した。このときの何かを堪えているようなツォツィの表情は、既に強盗という犯罪に手を染めながらも、良心の呵責に耐えられない彼の葛藤が表現されている。

ツォツィは最終的に、前述した家主に誘拐した赤ん坊を返そうとするが、警察に包囲されてしまう。家主は、前述したようにツォツィによって命は助けられている。このことから、ツォツィの善良な人間性を家主は見抜いていた。そのため自分の子供が誘拐されたのにも関わらず、感情的にはなっておらず至って冷静だ。家主の言う「誰も怪我させたくない」「君(ツォツィ)も傷つけたくない」という言葉は本音なのだろう。

赤ん坊を育ててからの心境の変化と、それでも生き方を変えられないツォツィの哀しさ、そして前述の強盗とラストシーンの繋がりが秀逸な映画だと感じた。

結末の違うバージョンあり

どうしようもない仲間たちと悪事を重ねる日々を過ごしていた不良青年がひょんなことから、赤ん坊を育てることになる。人間、100パーセント悪い人間はいないといっているような映画だ。DVDで見たが、結末の違うバージョンが複数用意されている。個人的にはツォツィが撃たれてしまうバージョンが一番この映画にあっている気がする。

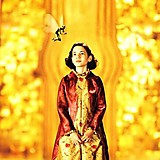

【貧しく、荒れた生活の中”ある出来事”に遭遇した少年が、人間の品位を取り戻し、自らの罪を償う姿を描いた作品。哀しくも重いテーマを扱っているが、少年の仄かな希望ある未来を想起させる作品でもある。】

■南アフリカ・ヨハネスブルグのスラム街。

ツォツィと呼ばれる少年は仲間とつるんで窃盗やカージャックを繰り返し、怒りと憎しみだけを胸に日々を生き延びていた。

しかし、”ある出会い”によって、ツォツィの人生は大きく変わり始める。

◆感想<Caution! 内容に触れています。印象的なシーン。>

・”ある出会い”

それは、ツォツィが金持ちの夫婦の妻を撃ち社内に居た幼子であり、幼子に対し、母乳を与えた母親である。

ー 銃を付きつけられながらも、母乳を与える女性の尊さ。-

・それらをきっかけに、ツォツィは徐々に人間の品位を取り戻していく。

・母乳を与えた母親と、自分の幼き時の母親の姿がラップするシーン。そして、愚かしき父親の姿も・・。

ー 彼は幼子の名を問われた時に、自らの本名である”デヴィッドだ。”と答える。-

・ツォツィが駅で罵られた足の不自由な男への接し方の変化も、心に沁みる。

・ツォツィ達が金持ちの夫婦の家に再び忍び込むシーン。夫のジョンを撃ち殺そうとした仲間をツォツィが射殺するシーン。

<そして、ツォツィは、危険を顧みず、金持ちの夫婦の家を再訪し、呼び出しベルを鳴らし、幼子を夫婦に返そうとするシーン。

警察官に取り囲まれる中、彼はジョンに幼子を渡す。

今作は、哀しき物語ではあるが、スラムで荒れた生活をしていたツォツィが人間の品位を取り戻していく様を、リアルに描き出した作品である。>

南アフリカのスラム街での話。 貧困は人を悪に導く。今の日本に生を受...

現代アフリカの貧困層を描く

貧困が生んだ冷酷な殺人マシーンが、

ひょんなことから赤子と接することになり…というストーリー。

話の展開は起伏があって飽きさせない。

ただしヒューマンドラマとしては、大味に感じた。

どんな理由でもどんな相手でも、他人を殺める状況になったら、

ものすごい苦悩と逡巡と、一生消えない傷を負う。と思うのだけど、

この映画の主人公からはそういう感情を読み取れなかったから。

つまり簡単に人を殺しすぎている。

彼のように殺人が日常茶飯事の世界で生きていれば、あるいはそういうものかもしれないが、

個人的にはバッサバッサと躊躇いなく人を殺したり、見逃してみたり、

命に順位を付けて殺す人を即断できる人間を、リアルな存在とは捉えられなかった。

主人公の感情が、読み取りづらい

厳しい現実を情け容赦なく突きつけてくる秀作

総合:85点

ストーリー: 80

キャスト: 80

演出: 90

ビジュアル: 70

音楽: 85

出口の無い貧困。蔓延するエイズ。日常的な暴力と犯罪。毎日50人が殺されるともいう、世界最悪の犯罪国家の一つである南アフリカ。そんな現実を容赦なく突きつけてくる。彼らにとって金を稼ぐとは、盗みや強盗に他ならない。この世界を目の前にして、真面目に働こうとか、努力すれば報われるなんて綺麗ごとを言おうという気にすらならない。この環境の中でまともな身よりも無い少年が生きるという選択肢を選ぶことは、犯罪をするしかないのである。ここまで犯罪を本物の犯罪らしく見せる映画もなかなか他にないのではないか。それを嫌というほど見せ続ける演出に圧倒される。

だが決して犯罪ばかりを描きたい映画なわけではない。単純に幸せになったり不幸になったりすることを描く物語でもない。このどうしようもない環境で、盗み殴り殺し、汚れきったままに生きる少年の心に差し込んだ、ほんの少しばかりの人の温もり。犯罪と比較した対比が見事に表現されていた。

知らない俳優ばかりだが、主人公の他にも友人やら障害者の物乞いやら近所の若き未亡人やら、みんないい存在感を示していた。

もう一つ良かったのが音楽。アフリカらしく時に陽気に激しく、時にはしんみりと響いてきた。

やっぱり親の愛情

いろんなサイトで評価が高かったから観てみました。

最初はこれがアフリカのスラム街の悪というやつか、、、と極悪さに単純に怖い。

でもツォツィを始め、どこかに心優しさは誰しも持っているものだと感じさせてくれます。

スラムの問題点は、貧困ではなく、むしろ親から捨てられ愛情を知ることなく生きていかなくてはならないその環境にある。

結局、親から貰う愛情というのは他にとって代われない物で、子供の頃こそ大事にしなくてはならないものなんだ、そう教えてくれます。

赤ちゃんとの触れ合いを通し、人間味を取り戻していくツォツィの姿に心打たれます、、、!!

そして逃れられない最後の結末、、、、

親の愛って大きいんだな~としみじみ、、、、

自分も子供が出来たら愛情を注いであげたい、そう思わされる作品でした。

愛を求める孤独な心は世界一危険な街でも同じ。

ちょっと次元が違う

スラム街に住む少年の話なんですが、ちょっとこの主人公の心情が少しわかりにくかった。それは多分日本では(自分だけかもしれないけど)当たり前と思っている感覚がこの主人公にはなかったからだと思う。

あの誘拐した赤ん坊をなぜあんなことまでして育てようとしたのかを考えて見ていましたが、ところどころ出てくる主人公の回想ジーンでわかった気がします。こうまでしてでも生きたいという目標を見つけて見たかったのかもしれません。実際に見つけられたかどうかはわかりませんが他人に対する見方や触れあい方は確実に変わったのは間違いありません。

とりあえず主役の演技はすごく、常に見せる細かな表情は目が離せません。スラム街を舞台にした映画の中では興味深い作品になってると思います。

会場を出ても泣けた

ツォツィは赤ん坊に乳を飲ませるため、女性に母乳をもらおうとしますが、そんな時でさえ彼は、女性の家に押し入り、銃で脅して授乳させる方法しか知りません。

ツォツィは父親の暴力的な環境で育ち、病気の母親から遠ざけられて愛情を拒絶されてきた過去を、封じ込めて生きてきたのでした。

忘れていた人間らしい感情が、次第に彼の中に蘇っていきます。

いつしかツォツィは女性の家に入ろうとするとき、「頼む、入れてくれ」と言い、女性が差し出した食事に「ありがとう」と礼をするようになるのです。

そして赤ん坊の父親は、ツォツィに対して怒りや憎しみではなく、「信頼」で応えようとしました。

恐らくツォツィが生まれて初めて受けた、人間としての「品位」でしょう。

ラストは無上の 感動的なシーンでした。

上映後、外に出てもまだ目が潤んでいたような映画は僕は初めてです。

暴力と蔑みのなかで育った子は、暴力と敵対の生き方しかできないし、愛情を与えられた人間は、優しさやいとおしさなどの感情が育まれるでしょう。

この映画は正にそういうことを表現しています。

それは境界性人格障害の人も同じです。

愛情というものが人間にとって如何に大切なことか。

全ての子に適切な愛情が注がれる世の中に なってほしいと願うばかりです。

何と大きな存在なのか…。母よ!

あらためて強く思いました。

人間教育において家庭環境がどれだけ大事なのか。

母と言う存在がどれだ偉大なのかを…。

舞台は南アフリカ(ヨハネスブルグ)の黒人貧困街(スラム)。

劇中の映像でとても印象深いのはスラム街の原っぱから望む高層ビル群…。

その社会の底辺である貧困街を我が物顔で歩くチビッ子ギャング(が、ちょっと大きくなった)のリーダー、彼がツォツィ(不良という意味)と呼ばれる主人公の少年です。

ある意味彼らは極悪非道で生きるために簡単にタタい(強盗)ちゃいます。そして時と場合によっては殺人をも犯してしまいます。

そんなツォツィがある日、一人でタタいた富裕層の黒人女性が運転するベンツ。彼は女性の足をピストルで撃った上にベンツを強奪。

でも、その強奪したベンツの中には、まだ小さな命である赤ちゃんが乗っていたのです…。そして、その赤ちゃんをツォツィは何故だか自分の家に連れ帰ってしまいます。

その赤ちゃんを通じて…、というよりもその赤ちゃんと接することによって今まで封印してきた自分という存在を確認し始めるツォツィ。彼の心の中にさまざまな想いが嵐のように吹き荒れ始め、少しずつ何かを思い出し始めるのです。

実際に見て頂きたいから…、ストーリーはこのぐらいにして…。

ところで、

この映画はハリウッド映画などに比べ、チャッちいと思ってしまうかもなシンプルな造りなのですが、ところどころに張り巡らされた複線、というかメッセージが至極わかりやすく胸を打ちます。

大切なメッセージです。

アパルトヘイト後も、今だ混迷を極める南アフリカが舞台であるがゆえにシンプルかつ直情的なメッセージが有効になっているのではないかと思われます。

ツォツィは幼少の頃、誰もがそうであるようにお母ちゃんに抱かれたかった…。

何かの感染病にかかっていたお母ちゃん。でも触れたかった(抱かれたかった)でしょうに…。

しかし『病気がうつるからその女に近づくな!』という父親。

飲んだくれであまりに暴力的で人でなしな振舞いの父親。飼っていた犬(小さな生命です。)にまで攻撃を加え死なせてしまう(?)。

ツォツィはとうとう我慢しきれずに家を飛び出しました。

多感な時に独りぼっちになった彼は、自分の存在(名前)を封印しツォツィと名乗る事になったのです。

少年の中に、元々はあった人としての優しさ…。それがあるが故に暴力という存在に反発し、逆に暴力を振るう側になっていく。

少年の心にあった優しさを思い出すきっかけとなったのは、やはり母という存在でした。

赤ちゃんが泣きやまないので彼なりに苦肉の策としてとった行動が、近所に住む若き母親(シングルマザー)の家に潜り込み、ピストルで脅しながら『赤ちゃんに乳を吸わせろ!』、でした。

やむなく赤ちゃんに母乳を飲ませる若き母親…。その時、その女性の赤ちゃんに対する慈しむようなを振舞いの中に何を感じたか、ツォツィの表情が見事なくらい優しく変化します。

これをきっかけに、ツォツィは自分が生まれてから自分の母から受け継いだ、人としての大事な何かを、一つ一つ思い出していくのです。

一つ一つと言うからには、他にもおらたちが思いださなければならない人間としての大事な何かを、この映画はシンプルに訴えてかけてきます。

泣いてください!たまには…。

全17件を表示