ネタバレ! クリックして本文を読む

◯作品全体

戦争を振り返った時に目にする何千、何万という死者の数は確かに衝撃を受けるが、マクロな目線で戦争や戦局を読み解く際には、その一人一人に人生があることを忘れがちだ。戦争映画も中枢部を中心とした物語だと同じような感想を抱く。戦場とは遠い場所を舞台にして駆け引きが行われる間、死にゆく兵士や積算上の戦死者にクローズアップされることはほとんどない。ただ、一方で一人の兵士を中心に作品を作ろうとすると、戦争の大局はほとんど描かれない。首脳陣の苦しみや誤った采配にカメラが向けられることはあれど、それは主人公である一兵士の苦境を表現するために使われるのがほとんどだ。

本作は大局を意識しすぎた首脳陣と、死を目前にした一兵士、その双方を映すことで「死の軽視」という戦争の異常さを立体的に映し出していた。

首脳陣側を描くシーンはミロー大将による強硬策が中心となり、その作戦の非情さが目に付く。ただ、一方で膠着状態の戦線を打開したいミロー大将の心情もわかる。50%の兵士を引き換えにしてでも、戦局の要所となる高地を取らなければ戦いが長引くだけかもしれない。本作ではミロー大将が批判的に描かれており、作戦も失敗してしまったわけだが、成功していれば我が国の203高地と乃木希典将軍のように一定の評価を得る可能性もあった。見栄のために敵前逃亡で軍法会議にかけるのは命の軽視以外のなにものでもないが、士気のため10数名の命を奪うと考えている「命の軽視」という異常さは、ミロー大将の性格だけでなく、戦争がそうさせたようにも感じた。

ミロー大将から指示されたダックス大佐は、戦争と軍隊によって歪な行動をしている。命軽視な作戦であることを苦々しく思いながら、それを承知で笛を吹き、兵士を前へ前へと押しやる。軍隊の規律としては当然の行動なのかもしれないが、兵士を死へ追いやる行為が「当然の行動」と考えてしまうのは、戦争による異常だと思う。上官からの命令といえどダックス大佐が各部隊へ生贄を指示しておきながら減刑に奔走する姿は、仕方がない役回りかもしれないが、冷静に考えるとやはり異常だ。

何度も戦闘に参加しながらも銃殺刑となると死に恐怖して泣き叫ぶ兵士は、一兵卒に死が降り注ぐ異常さを端的に表現していたと思う。短いシーンながら突撃前夜の兵士2人が死に方について話す場面がある。寝る前の雑談のように「マシンガンで死んだほうが痛くないから良い」などと理想の殺され方について話す。この場面は「俺にわかるのは誰も死にたくないってことさ」というセリフで終わるが、死にたくないのにもかかわらず、戦地へ赴くのは、冷静に考えれば異常だ。しかし異常ではあるが、冷静でもあるように見える。ではなぜ戦地では平静を保てて、処刑場では保てないのか。死という同じ結末でありながら、無謀な突撃を可能としてしまう戦場のアドレナリンがそうさせているのか。異常を生み出すアドレナリンが銃殺刑を前にして神にすがる兵士の姿から間接的に伝わってきて、恐ろしさを感じた。

ラストシーンでは戦争の異常さをコントラストでさらけ出す。敵国の少女の歌声と、それに併せて歌う兵士たち。敵国だから貶める、戦争だから戦う。人として生きる以上、そんな単純な構図ではないことを教えてくれている気がする。

ダックス大佐の兵士たちへの温情で作品の幕は閉じるが、単純に暖かいラストシーンとして感じられなかった。兵士たちは再び戦場という異常な世界へ帰っていくだろうし、ダックス大佐も戦場へ行くことを指示するのだろう。当然のように戦場へ帰っていく「ラストシーンのその後」が見えてしまって、暖かさの反動でより、戦場という「異常」に恐怖を感じるラストだった。

◯カメラワークとか

・『現金に体を張れ』にはキューブリック感あるカメラワークを感じなかったけど、本作は結構あった。軍法会議のシーンで、起立した兵士に極端にカメラを寄せているけれど画面中央ではなく端に映す。兵士の背中にある奥行きを広く映した画面。『フルメタル・ジャケット』とかで見たことある構図だ。眼の前に居る人物に圧力を感じている被写体と、無駄に広い奥行きからなんとなく不安を感じる。

・一点透視っぽい画面もあった。処刑場の3つの磔を画面に収めたカット。

・個人的に印象に残ったのは銃殺するカットのカメラ位置。客観視したカットでなく、銃撃する兵士たちの間にカメラが入り込んだような構図。我々を処刑の観客席ではなく、加害者にさせることで銃殺をよりショッキングにさせる。

他にも処刑のシーンは構図にこだわったカットが多かった。

◯その他

・そもそもの発端であるブルラール大将とか部下を手榴弾で殺した中尉とかがなにも懲罰を受けなかったり、ダックス大佐の努力が報われず銃殺されたりと、なんとも虚しい物語なのが、逆に戦争の劣悪さを語ってる気がして力強い作品だと思う。

タイトルだけ見るとシンプルな戦場の攻防みたいなのを思い浮かべてしまうけど、いい意味で予想を裏切る作品だった。

スパルタカス

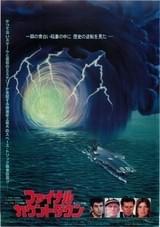

スパルタカス ファイナル・カウントダウン

ファイナル・カウントダウン 2001年宇宙の旅

2001年宇宙の旅 シャイニング

シャイニング 時計じかけのオレンジ

時計じかけのオレンジ アイズ ワイド シャット

アイズ ワイド シャット フルメタル・ジャケット

フルメタル・ジャケット 博士の異常な愛情

博士の異常な愛情 ロリータ

ロリータ バリー・リンドン

バリー・リンドン