コラム:佐藤久理子 パリは萌えているか - 第9回

2012年8月16日更新

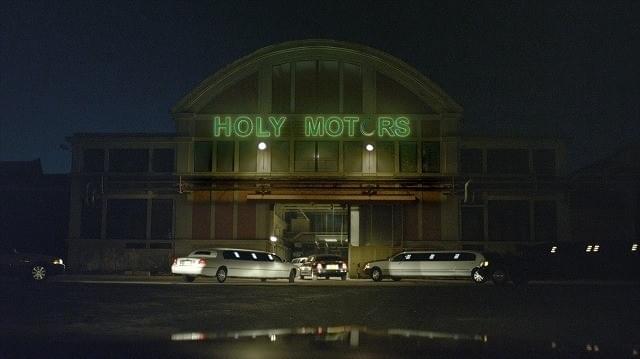

レオス・カラックス監督、13年ぶりの長編「Holy Motors」が公開

今年のカンヌでお披露目されたレオス・カラックスの新作「Holy Motors」が、フランスで公開になった。ミシェル・ゴンドリー、ポン・ジュノと共に参加した短編オムニバスの「Tokyo!」以来4年ぶり、長編「ポーラX」からはじつに13年ぶりとなる。

だがこれほど寡作なのは、本人の意図するところではないらしい。フランスの映画界にはいまだに“「ポンヌフの恋人」後遺症”が根強く残っていて、事故や不運続きで予算を大幅に超過し、プロデューサーを破産させた監督の新作に、誰もお金を出したがらないという事情があるのだ。ようやく実現できた「ポーラX」も、フランス映画界のサラブレッドにして問題児だったギョーム・ドパルデュー(1971−2008)を起用したわりには、興行的にマス・マーケットには浸透しなかった。そんなわけで撮りたい企画が何本もあるのにどれも実現できない、という状態が何年も続いていたという。そのなかにはスーパーモデルのケイト・モスを主役にアメリカで撮る、というプロジェクトもあったらしい。「Holy Motors」はひとことで言えば、そんな彼の鬱屈とオブセッション、映画に対する執着が詰まった、大胆でデリケート、激烈にしてメランコリックな作品だ。

主人公オスカー(ドニ・ラバン)は、毎朝白いリムジンに乗って仕事に向かう。彼の仕事とは、その日運転手(エディット・スコブ)から渡される書類をもとにさまざまな場所に赴き、依頼された人物になり切ること。まるで俳優が役の人生の一時を演じるように。だがオスカーは何のためにそんなことをしているのか、そしてホーリー・モーターズという謎めいたリムジンの会社の正体は……。

ストーリーとしてはかなり奇天烈であるし、実際カラックスもカンヌの記者会見で、(意味を聞かれても)うまく答えられないところもある、頭に浮かんだイメージを発展させた、というようなことを語っている。ただしその根底にあるのは、これまで以上に哀愁をそそる物悲しいムードだ。ダグラス・サーク調のメロドラマ性、カイリー・ミノーグが歌うジャック・ドゥミ(とくに「シェルブールの雨傘」)的なミュージカルシーン、なにより監督本人が登場する幻想的な幕開けのシーンは、過去の映画に対するノスタルジーと現在の彼の心情の率直な吐露でもある。

一方、これまでのカラックス作品に比べて新しいのは、映像の冒険性だろう。モーション・キャプチャーを使ったエロティックなダンスのシーンやCGI、闇に浮かぶ蛍光ライトのフューチャリスティックな質感など、彼にとって新たな領域に挑戦している。前作のオムニバスの一編「メルド」で初めてビデオカメラを使ったカラックスは、今回も予算の都合からビデオで撮影。カメラマンも前作同様キャロリーヌ・シャンプティエだが、彼女のトレードマークとも言える自然光の映像とはむしろ異なるスタイルであり、それが本作に刺激的な息吹をもたらしている。カイリー・ミノーグやエバ・メンデス(まるでエイミー・ワインハウスのような出で立ちが強烈)といった、インターナショナルで意外性のある脇役陣も手伝ってか、パリでは約13万人の動員を集めロングランを記録中だ。

かつて23歳にして「ボーイ・ミーツ・ガール」で長編デビューを果たした神童も現在51歳。「大衆とは何なのか、僕にはわからない。僕は大衆のための映画ではなく、プライベートな映画を作っているんだ」と言う彼の、頑ななまでに変わらない部分と成熟が混ざりあった本作が、果たして監督カラックスの新章を飾る第一歩となるのか。そうなることを願いたい。(佐藤久理子)

筆者紹介

佐藤久理子(さとう・くりこ)。パリ在住。編集者を経て、現在フリージャーナリスト。映画だけでなく、ファッション、アート等の分野でも筆を振るう。「CUT」「キネマ旬報」「ふらんす」などでその活躍を披露している。著書に「映画で歩くパリ」(スペースシャワーネットワーク)。

Twitter:@KurikoSato