【インタビュー】塚本晋也監督、「ほかげ」に込めた平和への祈り

2023年9月17日 12:00

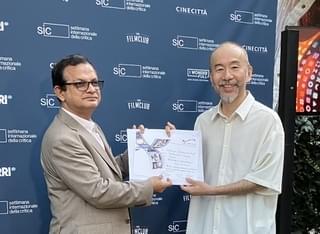

第80回ヴェネチア国際映画祭のオリゾンティ部門で上映され、アジアの優れたインディペンデント映画に与えられるNETPAC賞を授与された塚本晋也監督の新作「ほかげ」。終戦直後の東京で、半焼けの居酒屋でひとり暮らす女(趣里)と戦争孤児の少年(塚尾桜雅)、片腕が動かない闇市のテキ屋(森山未來)、復員兵(河野宏紀)が絡み合い、避けようのない悲劇と、それでも生きて行く人々の力強さが描かれる。世界が不穏な方向に向かっているいま、平和への祈りのような気持ちを込めて作ったという塚本監督に、現地で話を聞いた。(取材・文/佐藤久理子)

「子どものとき、渋谷の井の頭線の駅からガード下に降りてくると、当時は古い鋼鉄の塊のような、夏だと外は明るいのに中は真っ暗な空間があって、そこでいつもガラクタを売っている人の横に、傷痍軍人さんが居たんです。ただ、すでに戦後20年も経っていたので、わりとこざっばりと綺麗な方だったのですが、アコーディオンを弾いたりして、とても印象に残っていました。

(C)2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER

(C)2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER一方で、『野火』(2015)の上映で日本各地を回ったときに、観た方が自分の身内の体験を話してくださる機会が多かった。その体験のなかに、戦後社会復帰ができなくて酒浸りになっているような人たちの吹き溜まりの空間があって、近くに行くと臭くて恐ろしい、というような話を聞いて。その話にとても真実味があって頭から離れなくなって、そのイメージと、自分が見たガード下の光景を結びつけて、あの闇の奥にこういう人たちが居たのではないか、という気持ちで作りました」

「今回はいつもよりストレートに作っていて、それがみなさんに喜ばれるのかどうかはちょっと心配でもあるのですが、自分自身はそのストレートな感じが好きで。たとえば『鉄男』(1989)などは好きも嫌いもなく、狂ったように作っているんですが、今回は心が嬉しいというか、喜びながら観ているところがあります。ただ意識してそのように作ろうと思ったわけではなく、自然にそうなりました」

(C)Kuriko Sato

(C)Kuriko Sato「次に作ろうと思っている作品は、また常軌を逸したような表現になると思うので、このままずっとこういう感じではないですが、この作品に関しては、闇市と子ども、家族を亡くした女性という組み合わせのなかで心がストレートに、ピュアな感じになったんです。ヒロインが最後に、子どもに強いメッセージを言いますが、自分が思っていることをシンプルにストレートに投げかける。ふだん自分はかなりへそ曲がりな方ですけれど、そのシーンに関しては、なぜか恥ずかしくない。それが年を取ったということなのかもしれないですが(笑)。

音と映像に関しては、『野火』の場合は体験型の映画で、アミューズメントパークの地獄版と言いますか(笑)、本当にその体験を得られないと無に近いような映画なので、音も大きくしていないと心配でしたが、今回はそれよりは筋があるので、音響は闇雲に大きくしなくても大丈夫と思いました。前半の映像は、限界を超えるぐらい闇に近づけたいと思い、『ほかげ』というタイトル通り、できるだけ暗い映像にしました」

(C)2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER

(C)2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER「趣里さんは以前からいつか自分の作品に出て頂きたいと思っていました。簡単に言うと少女性がありつつ、華奢な身体のなかに内包しているエネルギーがすごく大きいというか。役に憑依するのが素晴らしく、演じている感がなく、本当にそういう人なのかなと思えたりする。今回も心配する隙がないほどに役になりきってくださって。声もとくに僕の方から頼んだわけじゃないですが、役に合わせてあの母性を感じさせる声を出して頂いて、それがまたとてもよかったと思います。

(C)2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER

(C)2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER森山さんにもいずれ自分の映画に出て頂きたいと思っていたので、今回どの役が合うだろうと思いながら脚本を書いていたところがあります。ふだん森山さんの存在を見ていて、ダンサーでもいらっしゃるので、肉体の表現の強さがあって。自分は肉体性のある役者さんが好きなので、そういう意味でとても肉体感のある、身体全体で芝居をされている感じがありました。得体のしれない感じを、すごく不思議というよりも、明るく溌剌としながら出して下さると思った。最後の方のシーンでは森山さんが腕を挙げ、左手が闇に向かって伸びていくのですが、その絵があまりに綺麗だったので、カット割りをするのをやめて、全体を生かした撮り方にしました。

(C)2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER

(C)2023 SHINYA TSUKAMOTO/KAIJYU THEATER塚尾さんは最初に会ったときに小学1年生だったのですが、とにかくしっかりしているなあという印象で。オーディションで、「監督、2つ質問させてください。1、このときはこういうことを考えてやればいいんですか? 2、それともこういう風に考えたらいいですか?」と訊かれて。現場でもちゃんとそこに立っている意識があったので、僕も大人の俳優さんと同じように接しました」

「目がくっきりしてかわいいなあとは思いましたが、あれほど視線が強い、というのは現場に入るまでわからなかったです。撮っているうちに、どんどんそうなったというのはあります」

塚本監督はこれまで審査員を含めて通算11回、本映画祭を訪れており今回が12回目となった。彼の名前がタイトルロールに出るだけで拍手が沸き起こり、終映後は8分以上のスタンディングオベーションを記録する、エモーショナルな光景が見られた。

(C)Kuriko Sato

(C)Kuriko Sato「この映画は何も説明していないので、この時代の日本のことがわかりやすく伝わったかどうかわからないのですが、ヨーロッパはいま戦争が起こっていますので、日本でまだ実感が湧かないのに比べて、ヨーロッパでは実感だらけだと思いますので、おそらくその体感としての感覚はかなり伝わったのではないかと思います。会場の静かな雰囲気のなかに、こちらの祈りを込めた思いが届いたような気がして、ずっしりと重い反応が伝わってくるようで嬉しかったです」

「『KOTOKO』は僕としては露骨に戦争の恐ろしさを描いていると思っているんです。彼女がかつて暴力に遭って、そのことが彼女の困難な状況を作り出している。その暴力が何かははっきり描いていないんですが、映画の最後の方で彼女が恐怖を感じているとき、テレビで戦争のニュースを観ていると、テレビのなかの人物が実際自分の部屋に来るという幻想を見てしまう。僕自身も神経質になっているときに、テレビのニュースを見て情緒が変になったときがあるんですが、一番恐ろしいのが戦争のニュースではないかと思うんです。KOTOKOにとって、恐ろしい爆発的なイメージが戦争のそれで、それがなぜかというのは、次に撮る作品のストーリーに関係する予定なんです」

次回作はこれまでよりも規模の大きい、海外ロケを含めたものになる予定という。日本映画界で独自の路線を歩み続ける塚本監督の、渾身の祈りの声を、聞き逃してはならない。

関連ニュース

第80回ベネチア国際映画祭 フィンチャーのNetflix作品、フリードキンらビッグネームの新作ずらり 日本からは濱口竜介、塚本晋也、坂本龍一さんドキュメントなど

2023年7月26日 13:00

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 メラニア

世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?

提供:イオンエンターテイメント

注目特集

注目特集 神の雫 Drops of God

【今、この作品にハマりにハマってます】人間ドラマとミステリーがとんでもなく面白い!!

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 火喰鳥を、喰う

【2025年で個人的に“最も混乱&ゾクッ”とした注目怪作が催促配信!!】この日記を調べてはいけなかった。

提供:JCOM株式会社

注目特集

注目特集 ブゴニア

【事件です】あり得ないほどすごい映画がくる――ヤバいエグいの類の言葉じゃ“追いつかない”異常事態

提供:ギャガ

注目特集

注目特集 クライム101

【「アベンジャーズ」最新作の前にこれを観よ】“ソー”と“ハルク”が魂で殴り合う極限スリラー

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント