大森一樹監督の口グセは「まあ、ええやん」 長女・美季さんが明かす亡き父の姿

2023年8月1日 19:00

「風の歌を聴け」「ゴジラvsビオランテ」などで知られる大森一樹監督が、急性骨髄性白血病で死去したのは、2022年11月12日。大森監督と40年来の交友があった映画評論家・監督の樋口尚文氏が店主を務めるシェア型書店「猫の本棚」に、大森監督の蔵書の一部である約700冊が陳列されている理由を、樋口氏と大森監督の長女・大森美季さんに聞いた。(取材・文/大塚史貴)

樋口氏が大森監督と出会ったのは1978年、大森監督の商業映画デビュー作「オレンジロード急行」が封切られた直後だったという。

樋口「『オレンジロード急行』で大森監督は自主映画から商業映画へと躍り出たわけですが、まだ京都府立医大の学生でした。僕が当時16歳で、8ミリ自主映画少年だったものですから、その頃に知り合いました。大森さんが時おり上京する際には会うこともありました。

また、大森さんや原将人さんの時代から一巡して、改めて高校生が撮る自主制作映画が面白いということで、手塚眞さんや僕の8ミリの作品を、ぴあシネマブティック(通称PCB=ぴあ特選のインディーズ作品上映会)で特集上映してくれたのですが、そのときの司会もまた、くしくも大森さんでした。その後もずっとご縁が続き、僕が評論家になった際、世界最長であろう大森一樹論を『カイエ・デュ・シネマ・ジャポン』に載せてもらったのですが、大森さんは最後までそれを大事にしてくれて、色々な方に配ってくれていたんです。

近年は文化庁芸術祭の審査員をずっとご一緒していましたので、年に1回、審査を終えると必ず飲みに行くコースでした。いつもは『おお、ええやん』と行くわけですが、21年の審査の後は『いや、俺ちょっとな、かなり深刻な病気だとわかったんで今日は遠慮するわ』って……。ニコっと笑って、霞が関の闇の中にすーっと消えて行かれた。すごく心配で、それからしばらくして色々と漏れ伝わってきたのですが、そこから1年経たずに悲しい知らせを受けました」

樋口氏が店主を務める東京・神保町のシェア型書店「猫の本棚」では、これまでに「大島渚文庫」「秋吉久美子文庫」「青山真治文庫」と銘打ち、膨大な蔵書の中から選別したものを順次ポップアップテーブルに陳列し、展示・販売する企画が多くの映画ファンを喜ばせてきた。今回も大森監督との付き合いが長かったことも奏功し、とんとん拍子に決まったのかと思えば、そうではなかったようで……。

樋口「●●文庫とうたう企画を続けるうちに、『猫の本棚』がすっかりフランソワ・トリュフォーの『緑色の部屋』みたいになってしまって(笑)。大切な人の思い出を偲んで大事に読まれてきた本を皆で共有できる場所として知られるようになったのは、とてもありがたいことです。ただ、大森さんとは親しかったこともあり、僕の中では亡くなったことへの落胆が大きく、気持ちが整理できていなかったんです。

大森さんがお持ちの本をここに置かせていただけたらいいなと思いつつも、こちらからお声かけするのはためらわれるものがあった。もう少し時間が経ってから……と思っていたら、長年の大森監督ファンで以前から『猫の本棚』に何度となくご来店いただいていた共通の知人が、美季さんに提案してくださったんです。前回の『青山真治文庫』のときも、青山監督の遺した蔵書を『猫の本棚』に預ければ理想的な形で生かせるのでは、とboidの樋口泰人さんが思いついて調整役になってくださった。皆さんにこの店をそんな風に思って生かしていただいているのは本当に光栄なことです」

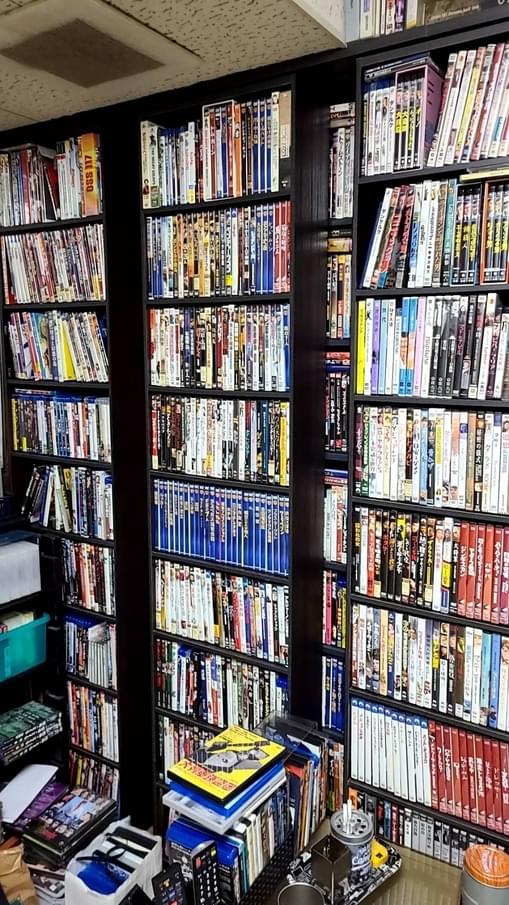

大森「私としても、ありがたいお話でした。下北沢に私が引き継いだ父の事務所があるのですが、そこにビデオ、DVD、書籍が大量に残っていて、さらに実家にも……。まずは事務所を片付けないと、というときに私にはただ『処分する』という選択肢しかなかったものですから。

ただ、どういう基準で選んだのかは分かりませんが、せっかく父が買って遺したものをただ捨てるのも心が痛むなあと。そんななか、『大森一樹が遺した本』として別の方の手に渡るという方法があることを知り、本当にありがたい気持ちになりましたね」

樋口「愛情もなく本が無機的に売られ買われ……というのではなく、その本の持ち主であった作家のファンや研究者といった、行くべき人のところへ行くという流れができてきました。大島渚文庫のときは、アメリカからお越しになった方もいらっしゃいました。やってきて良かったと心から思います」

樋口氏によれば、今回のラインナップはこれまでにない興味深いものになっているという。大森監督が医師免許を持つ映画監督ということもあってか、同じ医師免許を持つ作家としてひときわ敬愛していた手塚治虫の著作のほか、映画の企画を求めて読んでいたのであろう実にさまざまなジャンルの小説、ノンフィクション、コミックスが並ぶという。

特に、医療系のサスペンスや社会派作品の企画を探していた節があり、「ボクが病気になった理由」で共同脚本を手がけた永井明の医療関連書籍は多数含まれている。また、横山秀夫をはじめとするミステリーや時代小説、石ノ森章太郎や池田理代子らの漫画、ロケ時に参考にしたであろう各国の「地球の歩き方」まで、大森監督らしいアンテナの張り方が見えてくる。書籍ラインナップから、第1期はハードカバー、ソフトカバーの単行本約300点、第2期は文庫を約400点、展示・頒布の予定。

樋口氏が語る大森監督との思い出話を興味深そうに聞き入っていた美季さんは、父・大森一樹について「怖くて厳しい母とは対照的に、父はなんでも『ええやん、ええやん』と褒めて(?)くれました。おおらかで優しかったですね。私も弟もそんな父に似てのんびりしたマイペースな性格なので、母がぷりぷり怒っているのを見て、『なんか怒ってはるなあ。まあ、放っといたらええか』なんて、3人で眺めていたりしました。それだから、母はさらに怒るんですけど(笑)」と笑みを浮かべる。

大森「幼い頃は撮影現場によく連れて行ってもらいました。家族旅行も兼ねて、現場にお邪魔するというのが定番だったのですが、『映画監督』の父は家とは別人で、子どもながらに格好いいなと。2005年から大阪芸術大学で映像学科長をしていたのですが、亡くなってから教え子さんや先生方に大学での父の話を聞くと、やはり私の知らない父の姿が見えてきて、思っていた以上に偉大な人だったんだなと気づかされました」

家では映画の話をすることはあまりなかったというが、「初めて映画館に行ったのは、父が連れて行ってくれた『少年ケニヤ』だったのを覚えています。監督をした大林宣彦さんは両親の結婚式で仲人を引き受けてくださったんですよ。映画の冒頭で主人公がお父さんとはぐれるシーンが怖くて大泣きしてしまい、すぐに劇場を出たことも思えているんですが(笑)。小学生の頃はバブル景気で、夏休みに家族でハワイ旅行に行ったりしていたんですが、ハワイの映画館でポップコーンを食べながら、家族で映画を観たのも良い思い出として残っていますね。『ミュータント・タートルズ(1990)』などを観た記憶があります」と振り返る。

大森監督の作品はほぼ観ているそうで、「私が産まれてからの作品はほぼ全て。でも唯一『ちんちろまい』だけ、なぜか観ていないんです」と笑う。また、多くの大森監督作にエキストラとして出演していたことも明かしてくれた。

大森「『ゴジラvsビオランテ』では、大阪城ホールから逃げて来る人々の先頭を走っています。『恋するの女たち』では、バスで斉藤由貴さんの後ろに母親と一緒に座っているカメラ目線の女の子がわたしです(笑)」

家族旅行やエキストラ出演の話からも、大森監督がどれほど家族を大事にしていたかがうかがえる。それでも、父親から金言めいたアドバイスを受けたことはないという。

大森「父が亡くなった後、偲ぶ会を開いて皆さんへのお土産として、父の口グセである『まあ、ええやん』という手書きの文字と似顔絵、サインをプリントした扇子をお渡ししたんです。とにかく『まあ、ええやん』が口グセ。何をしても『ええやん、ええやん』。好きにしたらええ。なんとかなるやろうって。だから、敢えて言うなら『まあ、ええやん』ですかね」

大森監督が目を細めながら「まあ、ええやん」と話す姿が容易に目に浮かぶが、美季さんには「すこし早めの遺言」が遺されていたという。

その“遺言”には、1000本近く集めたコレクションを捨てず、『僕の意志をついで何年かかってもいいから一本、一本見ていってほしいのです。全部といったらうんざりするかもしれないから、半分、いや、興味の持てるものだけでも』『君たちがこの世に生まれてきた意味は、僕の心を動かした1000本の映画の中にある』って書かれてあって……。私はまだ1本も見ていないんですけどね(笑)。『時間ができたら見てや』って言ってそうですね」

「猫の本棚」の中央に鎮座するポップアップスペースには、実にバラエティに富んだ大森監督の蔵書が並べられている。美季さんいわく、「ガチガチの阪神ファン」で野球好きだったそうで、野球関連の書籍も散見する。蔵書を手に取り、ページをめくるふとした拍子に大森監督の「まあ、ええやん」という声が聞こえてくるのではないかという期待感すら抱かせる、「大森一樹文庫」が開催中の「猫の本棚」は、毎週木曜から日曜の午後2時30分~午後7時30分に営業。

なお、同店ではトートバッグやハガキ、ステッカーなどのオリジナルグッズも販売しており、書籍の売り上げも含め1~3%相当を猫の保護活動に寄付している。

フォトギャラリー

執筆者紹介

大塚史貴 (おおつか・ふみたか)

映画.com副編集長。1976年生まれ、神奈川県出身。出版社やハリウッドのエンタメ業界紙の日本版「Variety Japan」を経て、2009年から映画.com編集部に所属。規模の大小を問わず、数多くの邦画作品の撮影現場を取材し、日本映画プロフェッショナル大賞選考委員を務める。

Twitter:@com56362672

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 神の雫 Drops of God

【辛口批評家100%高評価&世界最高峰の“絶品”】“知る人ぞ知る名作”ご紹介します。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 配信を待つな!劇場で観ないと後悔する

【人間の脳をハッキング“レベルの違う”究極音響体感】戦場に放り込まれたと錯覚する没頭がすごすぎた

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすんぎ…人の心はないんか…?

【とにかく早く語り合いたい】とにかく早く観て! そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント