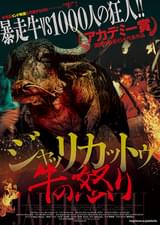

狂ったように牛を追う群衆シーンは黒澤明からの影響「ジャッリカットゥ 牛の怒り」南インドの鬼才に聞く

2021年7月17日 13:00

怒り狂う暴走牛と1000人の村人たちが繰り広げる戦いを描き、第93回アカデミー賞国際映画賞のインド代表作品として選出されたパニックスリラー「ジャッリカットゥ 牛の怒り」が公開された。南インド・ケーララ州の村を舞台に、約2000人のエキストラを集め、ほとんどCG技術を使わず、実物とアニマトロニクスを駆使した“主役”の牛を追いかけさせるという、型破りなアイディアと驚くべき視覚効果、サウンドデザインで世界の映画祭や批評家から賛辞が贈られた奇作だ。インドでカルト的人気を誇るリジョー・ジョーズ・ペッリシェーリ監督にオンラインで話を聞いた。

(C)2019 Jallikattu

(C)2019 Jallikattuとある田舎の村で、肉屋の男アントニが1頭の水牛を屠ろうとすると、命の危機を察した牛は怒り狂って脱走する。肉屋に群がっていた人々は慌てて追いすがるが全く手に負えず、暴れ牛は村の商店を破壊し、タピオカ畑を踏み荒らす。村中がパニックに陥り、牛追い騒動はいつしか人間同士の醜い争いへと展開していく。

これまでに何本も仕事を一緒にしている、脚本家のS・ハリーシュが書いた「マオイスト」というう物語を基としています。ある動物が逃走し、それを追う人間が次第に獣になっていくという筋書で、「マオイスト」と呼ばれる政治的なグループが村にいて、牛が逃げたり、何か大変なことが起こると彼らの仕業だと結論付けられるのです。映画ではそういった結論は導かずに、脚本家とともに話を広げて一般的な結末を考えました。人は自分が理解できない状況に陥ると、よくわからない結論を下す、というようにです。そこで、始めはユーモラスな物語が、だんだん恐ろしいスリラーになっていくという構造を思いつきました。

物語が進行していくにしたがって、人々がより傲慢で、権力的になっていく変化を描きました。小さな村の出来事ですが、世界中を見渡すと同じようなことが起きていることに気づくでしょう。例えば、先日のアメリカ大統領選でのホワイトハウス襲撃など、群衆はやれる状況になるといかなることもやってしまうということです。

当初黙示録のアイディアはなかったのですが、アカデミー賞のインド代表ということになり、作品を見直した際にコロナ禍の状況とより結びつけて考えるようなりました。多くの人々が、「世界の終わりだ」と話すようなパンデミックの状況とこの作品が重なり、この映画においても、人間の生命が終わった後に何があるか……ということも考えました。私自身もクリスチャンですので、聖書に書かれていることと、この物語に類似点があるのではないかと思ったのです。

ある種の近未来の像が提示されている感覚があったので、黙示録そのものというより、一般的なものとして提示できるのではないかと思ったのです。多くの人間にとって、何かを狩るということには際限がなく、どんなこともやってしまうということです。宗教的な意味合いというよりは、より分かりやすく状況を伝えるために黙示録の一節を用いたのです。

マラヤーラム語を話す人口は、インド全体で見るととても少ないので、映画産業は大きくなく、限られた予算の中でどれだけ賢く作品を作るかが問われています。予算の中でVFXやCGを使って牛を再現する方法を調査しましたが、あまり満足することはできないだろうとわかりました。予算内で使えるVFXもしくは、古典的な方法を選ぶ必要があったのです。

映画史を振り返ると、日本の「ゴジラ」やスピルバーグの「ジョーズ」のようにダミーを使って、上手に撮られている作品もあります。このような手法で多くの巨匠たちが映画を成功させていることが私を勇気づけてくれ、今回4つのダミーを作りました。一つは牛の内部から角などを操作できるようなもの。外見、毛並みなどは完璧に見えるようにしました。

リアルに見せることにこだわりたかったので、映画の中の牛は、ほんの少しのVFX、アニマトロニクス、本物の混合です。撮影と編集に成功し、アートプロダクションでも賞を獲りました。この映画を見たお客さんから「CGを使ったのですか?」と問われると、それだけリアルに見えたのだと満足を覚えます。私のアイディアを含め、スタッフのみんなで成功させたのだと思います。

今回、映画のために1頭牛を買いました。引きのショットのときは、本物の牛が登場しますし、アニマトロニクスがきちんと牛に見えるよう比較の為です。現在、その牛は草原で静かに暮らしています。牛にも感謝していて、スタッフの一員だと思っています。

全体のエキストラは2000人くらいです。茶畑の多い山間の村で撮影したのですが、茶畑で働いている労働者をアマチュア俳優として雇ったのです。彼らの日当に賃金を上乗せし、食事を提供したので、喜んで参加してくれました。群衆シーンは2日間で撮影しました。1日目の大群衆のシーンは、演技指導はせず、自分が動物になったかの如く狂ったように走ってくれという単純な指示のみです。その狙いは伝わり、私が撮りたいものを演じてくれました。その後、クローズショットをもう少し少なめの人数で撮りました。

夜通しの撮影で気温も低かったにもかかわらず、参加者は楽しんでおり、チームとしての一体感がありました。この映画は全体のプロダクションチームの力とエキストラの全員が、正しく私のアイディアを理解して作り上げてくれたのです。映画はよく作家性が重要などと言われますが、このような小さなバジェットの作品は、個人の努力だけでは成り立ちません。とりわけ今回は、人数が多かったので、私は監督として全員が簡単に理解できるよう伝えることに気を付けました。

(C)2019 Jallikattu

(C)2019 Jallikattu音の要素は、私の頭の中に音源の図書館のようなものがあり、それを基にサウンドデザイナーと話しながら作っていきました。この映画は、無音から最大の音の頂点まで達するピラミッドのような明確な構造を考えていました。最後は音が大きすぎて、観客が我慢できない、というほどにしたかったのです。そして最後に沈黙に戻る、というアイディアです。サウンドデザイナーと音楽担当のミュージシャンが良い仕事をしてくれました。

音楽に関しては、楽器はほぼ使わず、人間の体を打ち付けたり、叫んだり、ため息のような音で構成されています。非常に土着的な音楽で、デジタルからは程遠いマニュアル的な音にこだわりました。楽曲に関してはアカペラで、プロはいません。劇中の道端でカレーを作っている人たちをスタジオに呼んで音を出してもらい、それを合成して音楽を作ったのです。ほとんど生の音で構成されています。音楽を担当したプランシャーント・ピッライがそういった面白いアイディアを出してくれました。

映画を作るときは、こういった映画を作りたい!というアイディアにしびれてしまって、製作段階では国際的な評価や賞などはまったく気にしていません。映画祭に呼ばれることは、結果です。そういったことを念頭に置いてしまうと、私の映画作りに対する考えが全て変わってしまうと思います。非常にオーガニックな映画作りをして、その物語が面白くなりそうだと思えたら作る。それだけです。もちろん、賞を獲ったり映画祭でより多くのお客さんに見ていただけることは喜びですし、自分のチームにも感謝できます。

私の父は俳優で、主に演劇で活躍していました。劇団を組織していたので、私は子どもの頃、劇団と共に旅をするという非常に良い機会に恵まれ、その後の私に大きな影響を与えました。また、母と母方の父が大の映画ファンだったので、多くの作品を教えてもらえましたし、物語を語るのが上手でした。そういった洗礼を受けたので、映画が常に自分の近くにありました。ですので、自然の流れで、映画監督という道が作られたような気がします。

日本の映画も大好きで、群衆のシーンで大きな影響を受けたのは黒澤明監督です。「乱」「影武者」の演出には圧倒されました。アニメーションも好きで、ジブリなどをよく見ます。いつか日本の監督と一緒に、日本とインドの格闘技や武術を併せて戦うような映画を作る機会があればいいなと思っています。

7月17日からシアター・イメージフォーラム他全国公開。

(C)2019 Jallikattu

関連ニュース