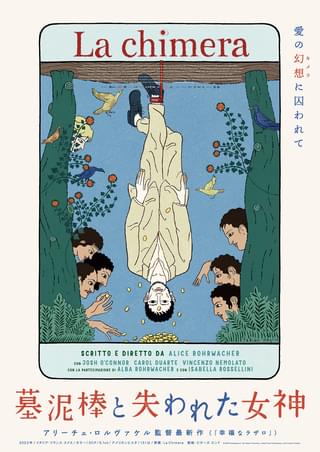

墓泥棒と失われた女神 : 映画評論・批評

2024年7月16日更新

2024年7月19日よりBunkamuraル・シネマ渋谷宮下、シネスイッチ銀座ほかにてロードショー

太古の昔と現在、死者と生者の関係を詩的に見つめる

イタリアはトスカーナの農村に生まれたアリーチェ・ロルヴァケル監督はまだ42歳の若さで、「墓泥棒と失われた女神」は彼女の4本目の長編に当たる。彼女の作風はよく“マジック・リアリズム”と形容され、現実世界の個人的、社会的問題が、幻想やファンタジーとシームレスに連結されて、まさに「映画」という形式でなければ出来ない表現を達成している。

僕は一つ前の長編「幸福なラザロ」(2018)の、一人だけ歳を取らないラザロというキャラクターを狂言回しにしたストーリーテリングに驚き、慌ててその前の2作、少女たちの細やかな感性をおよそ他で見たことのない精妙さで掬い取った「夏をゆく人々」(2014)、「天空のからだ」(2011年…これは7/28まで「イタリア映画祭2024サイト」で有料視聴することが出来る)と遡って、すっかりこの作家の虜になってしまい、今日の世界でもっとも重要な映画作家の一人だと信じるに至った。

(C)2023 tempesta srl, Ad Vitam Production, Amka Films Productions, Arte France Cinema

その想いがあふれて、2022年にはボローニャ復元映画祭(Il Cinema Ritorovato)にゲストとして来ていた彼女に突進し、自分が修復の音頭をとったロシアのアニメーション作家、ユーリー・ノルシュテインの作品集のBlu-rayを進呈したほどだ。なぜそんなものを? 「幸福なラザロ」にはノルシュテインが「話の話」で使ったのと同じバッハの曲が使われていて、またオオカミがこの世界を見つめている、という骨組みも「話の話」と共通するので、彼女は絶対にノルシュテインを観ているはずだと思ったのだ。受け取った彼女は「『話の話』は私の一番好きな映画なの」と真顔で言った。嬉しかった。

さて、今回の「墓泥棒と失われた女神」は、見るからに貧しそうな遺跡盗掘団を描き、太古の昔と現在、死者と生者の関係を詩的に見つめる映画である(これまでの彼女の映画の中では最もロマンティックな1本であるということも付け加えたい)。イタリアの遺跡を扱った映画というと「フェリーニのローマ」(1972)の中の1エピソードが思い出されるが、アリーチェは劇中のあるシーンでそれにきっちりオマージュを捧げているし、「フェリーニのアマルコルド」(1973)を直接的に引用したシーンもある。彼女は過去の作品でもジェルソミーナとかタンクレディとか、フェデリコ・フェリーニやルキノ・ヴィスコンティ監督作の登場人物の名前を拝借していて、イタリア映画の豊かな歴史にリスペクトを表明することを欠かさない。過去なくして現在なし、死者の轍を生者が歩く。今回も何か有名なキャラの名前を引用するのかと身構えていたら、なんと映画のヒロインの名前はずばり「イタリア」で、国そのものにしてしまった。その大胆さにこの作家の成長を感じる。そしてこのイタリアはなぜ音痴なのか、なぜシングルマザーなのか、なぜ家がないのか。そんな疑問が観ている間、頭に浮かぶ。映画の舞台は1980年代だが、どんな時代を扱おうと、映画は作られたその時=現代を写す鏡でもあるはずだから。

去る6月の最終週、2年ぶりにボローニャの映画祭に行ってきたのだが、会期を同じくして、アリーチェとムタ・イマーゴという美術家ユニットによるインスタレーション“BAR LUNA”が開催されていた。「バー・ルナ(月のバー)」というのは「墓泥棒と失われた女神」の劇中で主人公たちがたむろするバーと同じ名前で、そう大きな規模ではなかったけれど、この映画の世界観を別の形で表現し、また、アリーチェの過去作を写真などで振り返る空間になっていた。会場は映画祭の毎晩のメインステージである市内最大の広場(多い時には5000人もの人が集まる)のすぐ近くの地下なのだが、まさに遺跡に潜るように階段をどんどん降りて会場に入ると、地下であるはずなのに天井にも壁にも星空が広がっているという演出。それはこの世とあの世、現在と太古が決して対立するものではなく、どちらもがどちらをも内包するという、この映画の哲学を体感させる仕掛けだった。その意味では、この作品が日本のお盆の時期に公開されるのは、とてもいいことだと思う。

(山下泰司)