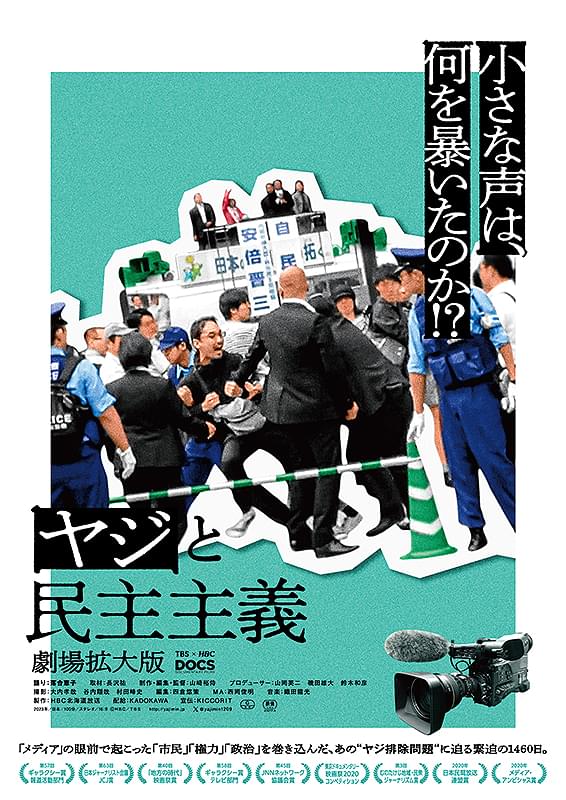

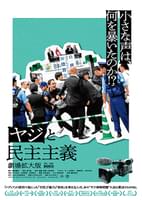

ヤジと民主主義 劇場拡大版

劇場公開日:2023年12月9日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

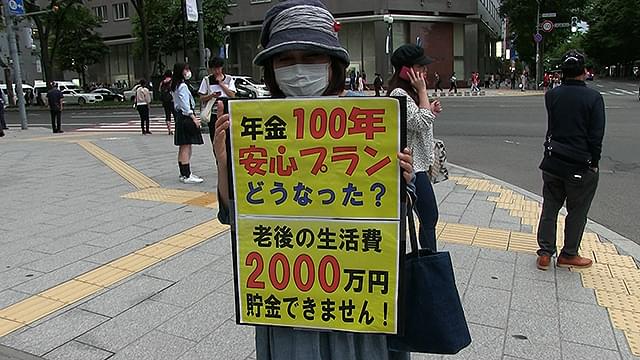

2019年7月15日、安倍元首相の遊説中に政権批判の声を上げた市民を警察官が取り囲んで移動させた「ヤジ排除問題」を4年間にわたって追及したドキュメンタリー。

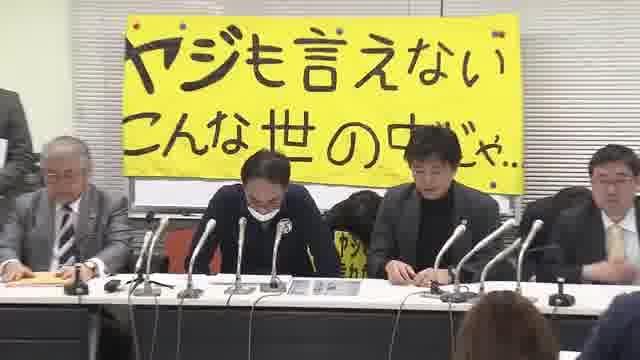

表現の自由と民主主義がおびやかされたとして、当時メディアで大きく報道されたヤジ排除問題。北海道放送が2020年に放送したドキュメンタリー番組「ヤジと民主主義」はギャラクシー賞や日本ジャーナリスト会議賞など数々の賞を受賞し、書籍化もされた。その後、排除された市民2人が原告として警察側を訴え、1審は勝訴したものの高裁では判断が分かれ、双方が上告し裁判は続いている。

この問題を4年間にわたって追い続ける取材班が、当事者および専門家たちに追加取材を行い、テレビや書籍では伝えきれなかった問題の深刻さを浮き彫りにする。作家の落合恵子がナレーションを担当。

2023年製作/100分/G/日本

配給:KADOKAWA

劇場公開日:2023年12月9日

行き止まりの世界に生まれて

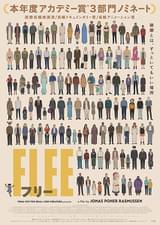

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

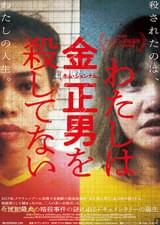

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

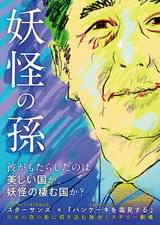

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

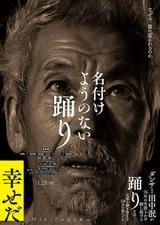

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り