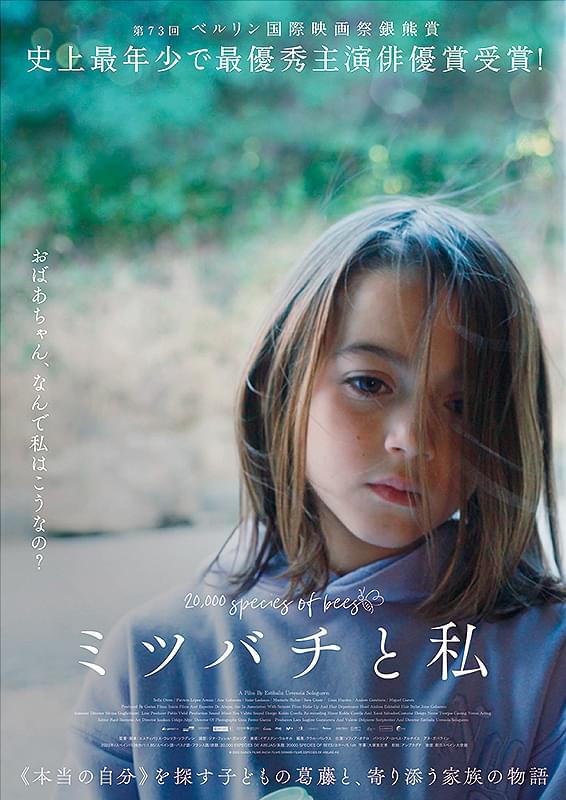

ミツバチと私

劇場公開日:2024年1月5日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ

自分の性自認に迷う子どもの葛藤と、寄り添う家族の姿をつづったスペイン発のヒューマンドラマ。

夏のバカンスでフランスからスペインにやって来た家族。8歳のアイトールは自分の性自認が分からず、違和感と居心地の悪さを抱えて心を閉ざしている。母はそんなアイトールを愛しながらも、向き合い方に悩んでいた。ある日、叔母が営む養蜂場でミツバチの生態を知ったアイトールは、ハチや自然とのふれあいを通して心をほどき、ありのままで生きていきたいという思いを強めていく。

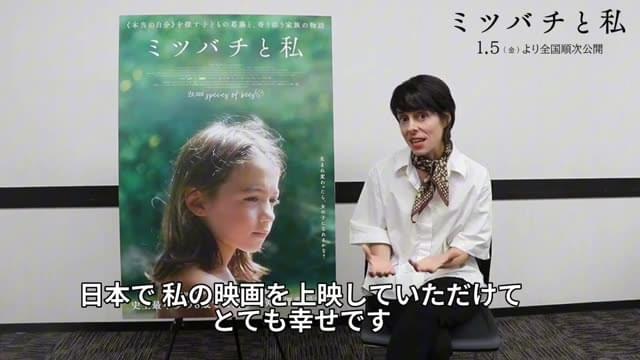

オーディションで選ばれた新人ソフィア・オテロが主人公アイトールを繊細かつ自然に演じ、2023年・第73回ベルリン国際映画祭にて史上最年少となる8歳で最優秀主演俳優賞(銀熊賞)を受賞。スペインの新鋭エスティバリス・ウレソラ・ソラグレンが長編初監督・脚本を手がけた。

2023年製作/128分/G/スペイン

原題または英題:20.000 especies de abejas

配給:アンプラグド

劇場公開日:2024年1月5日

スタッフ・キャスト

- 監督

- エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン

- 製作

- ララ・イサギレ・ガリスリエタ

- バレリー・デルピエール

- 脚本

- エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン

- 撮影

- ジナ・フェレル・ガルシア

- 美術

- イザスクン・ウルキホ

- 衣装

- ネレア・トリホス

- 編集

- ラウル・バレラス

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子 1917 命をかけた伝令

1917 命をかけた伝令