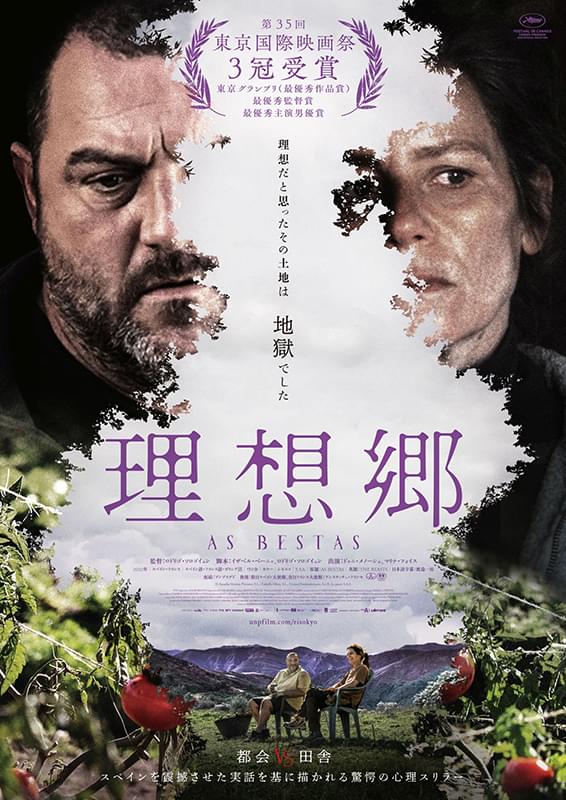

理想郷

劇場公開日:2023年11月3日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR - 配信動画検索

解説・あらすじ

田舎に移住した夫婦が閉鎖的な村で住民との対立を激化させていく姿を、スペインで実際に起きた事件を基に映画化した心理スリラー。「おもかげ」のロドリゴ・ソロゴイェンが監督・脚本を手がけ、主人公夫婦の夫を中心に描く第1部と、妻を中心にした第2部の2部構成で描く。

フランス人の夫婦アントワーヌとオルガは、スローライフを求めてスペインの山岳地帯にある小さな村に移住する。しかし村人たちは慢性的な貧困問題を抱え、穏やかとは言えない生活を送っていた。隣人の兄弟は新参者の夫婦を嫌い、彼らへの嫌がらせをエスカレートさせていく。そんな中、村にとっては金銭的利益となる風力発電のプロジェクトをめぐって夫婦と村人の意見が対立する。

「ジュリアン」のドゥニ・メノーシェが夫アントワーヌ、「私は確信する」のマリナ・フォイスが妻オルガを演じる。2022年・第37回ゴヤ賞で主要9部門を受賞するなど、世界各国で数々の映画賞を受賞。第35回東京国際映画祭では「ザ・ビースト」のタイトルで上映され、東京グランプリ(最優秀作品賞)、最優秀監督賞、最優秀主演男優賞を受賞。

2022年製作/138分/G/スペイン・フランス合作

原題または英題:As bestas

配給:アンプラグド

劇場公開日:2023年11月3日

スタッフ・キャスト

- 監督

- ロドリゴ・ソロゴイェン

- 製作

- トマ・ピバロ

- アン=ロール・ラバディ

- ジャン・ラバディ

- ロドリゴ・ソロゴイェン

- ナチョ・ラビージャ

- エドゥアルド・ビジャヌエバ

- サンドラ・タピア

- イグナジ・エスタペ

- イボン・コメンサナ

- 製作総指揮

- サンドラ・タピア

- 脚本

- ロドリゴ・ソロゴイェン

- イサベル・ペーニャ

- 撮影

- アレハンドロ・デ・パブロ

- 美術

- ホセ・ティラド

- 衣装

- パオラ・トレス

- 編集

- アルベルト・デル・カンポ

- 音楽

- オリビエ・アルソン

悪なき殺人

悪なき殺人 グレース・オブ・ゴッド 告発の時

グレース・オブ・ゴッド 告発の時 ヴィーガンズ・ハム

ヴィーガンズ・ハム 苦い涙

苦い涙 シャーク・ド・フランス

シャーク・ド・フランス おもかげ

おもかげ ゴッド・セイブ・アス マドリード連続老女強姦殺人事件

ゴッド・セイブ・アス マドリード連続老女強姦殺人事件 ジョーカー

ジョーカー ミッション:インポッシブル/フォールアウト

ミッション:インポッシブル/フォールアウト 007/ノー・タイム・トゥ・ダイ

007/ノー・タイム・トゥ・ダイ