冒頭いきなり、の出血にちょっと驚く。しかも、一度きりじゃない。何度も何度も、白地に赤い血、が登場する。男性はギョッとするのではと、余計な心配が頭をよぎった。が、そもそも、ギョッとしたのは自分自身。毎月のこと」に、いかに自分がフタをして、見ないようにして流しているか。それは、10代からそのように仕向けられてきたからであり、そんなルールを無批判に受け入れ取りこんできた結果でもある。

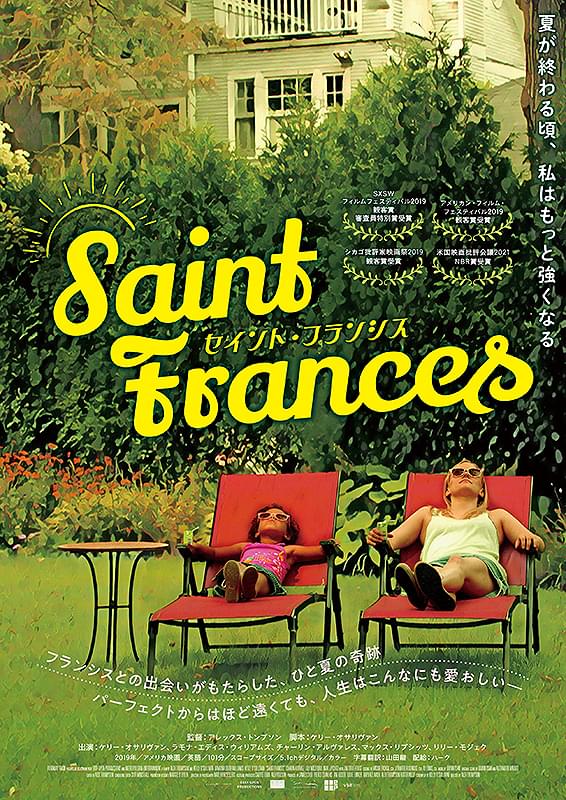

34歳のブリジットは、(少なくとも私よりは)堂々と出血しているように思えた。でも、彼女もまた、こんなはずじゃない人生の中でもがいている。やさしい年下の彼氏との日々も、すんなりとは受け入れられない。ダイナーよりもマシな仕事を、とレズビアンカップルの娘•フランシスのシッターに何とかありつき安堵したものの、思いがけない出来事が降りかかってくる。

戸惑いながらも妊娠を受け入れる、とかシッターする子とじわじわ関係を深めていく、といった定番コースを、本作は辿らない。むしろブリジットは、よりこんがらかる方向に足を踏み入れていく。

ささやかな突破口となるのは、産後疲れに陥るフランシスの母親だ。キャリアと家庭を手に入れた完璧な女性に見えた彼女の揺れや孤独に触れ、ブリジットにも変化が訪れる。そして、最後に彼女たちの背中を押してくれるのは、可愛げがなく困った子だったフランシスだ。欠けたところのある大人と子どもが、共に過ごすなかで少しずつ底上げされていく。そんな見過ごしてしまいそうな日常を、本作は丁寧にすくい取っていた。

アルバイトのベビーシッターは日本ではあまりなじみがないが、多くの地域には「ファミリーサポート」という仕組みがある。会員登録制で、子を預かってもらったり、習い事や学校の送迎をしてもらう。私はもっぱら利用するばかりだが、これまでさまざまな方々にお世話になってきた。子どもを介して関わるなかで、子ども以上に、自分が支えていただいたと強く感じている。それに、親だから、子どものことが一番なんでも分かるとは限らない。子について色々伝えていただく中で、そんな好みがあったのか、そんなことを言ったりやったりするのか、という発見が日々あった。家族親族、先生生徒とは異なる繋がりだからこそ、得られるものがたくさんあった。

そんなサポートさんとの出会いと別れは、大抵新学期にやってくる。サポートさんの人生の節目もあり、こちらの節目もあり。フランシスとブリジットのせつない別れの先にも、きっと新たな「はじまり」があるはず。フタをしてしまっていた感情を腑分けし、伝えられるようになったブリジットのその先を、あれこれ想像しながら帰路についた。

カーテンコールの灯

カーテンコールの灯 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 カメラを止めるな!

カメラを止めるな! ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク