ザ・ホエールのレビュー・感想・評価

全194件中、41~60件目を表示

情が湧き起こってくる

器具が無いと立ち上がれないほどの極度肥満のチャーリーを、友人で看護師のリズが面倒をみている。8年前に彼はリズの兄アランと一緒になるために、妻子と別れていた。しかしアランの死が原因で、今の体になってしまっていた。もう先が長くないチャーリーのもとに、8歳で別れた娘エリーがやってきて。

同性愛のために妻子の元を去ったチャーリーに対し、エリーの許せない気持ちはわかります。ストレスのために、ここまで太ってしまったことも共感できない。しかし物語の終盤まで来ると、チャーリーに対する憐憫の情が湧き起こってくるのが不思議でした。そして大事にしていた「白鯨」の感想文で、「人生でたった一つ正しいこと」とチャーリーはまさしく浮かばれる。アメリカでも、浮かばれると言うのか。

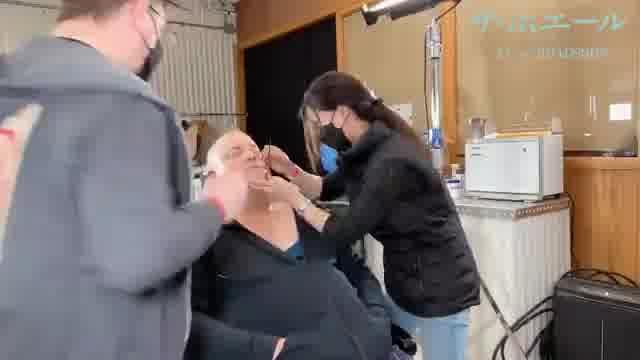

特殊メイク前を見るとブレンダン・フレイザーは、ずいぶん肥えたんだな。

愛はそもそも歪なもの

ダーレン・アロノフスキー監督は、『ブラック・スワン』ではナタリー・ポートマン、『レスラー』ではミッキー・ロークと、主人公の心の闇を極限まで描くのが特長だ。バレリーナ、レスラー、そして今回はオンライン講師。

それぞれの心の闇は底なしだ。

この作品のブレンダン・フレイザーもしかり。同性愛者の死で、過食症になった200Kgの巨体の男の極限を体当たりで演じている。

彼のメイクアップは圧巻で、立つこともできない身体は、悲惨の度をはるかに超えている。

余命がない男とヤンキーな娘と金がない妻と、どこにもプラス面はころがっていない。

おまけにトランプの支持層が多い中西部のアイダホが舞台ときている。

だが、彼らをほうっておけないなにかが、この作品にはある。

それはおそらく、ダーレン・アロノフスキー監督が、一貫として「歪な愛」を描いているからだろう。

逆を言えば、愛はそもそも歪なもの、と描写する彼の演出がお見事というしかない。

クジラ

鑑賞動機:ダーレン・アレノフスキー5割、フレイザー久しぶり!5割

今のボディスーツってこんな本物みたいなんだ。シャワーシーンも普通にゴシゴシ洗ってて、少なくともスクリーン上で観る限り、フレイザーが実際太ったと言われてもわからないくらい。

劇場で見逃してたので、観られてよかった。アレノフスキー監督にはひどい目に合わされているので、ストーリーの行き着く先は予想できることもあり、また心を折られる鬱展開を覚悟してはいたけれど…。

血圧の測定値にドン引きする。倍じゃないですか。回想以外はほぼ室内だけど、小道具など色々と細かいところまで気配りされてる。

あ、OUP の収載誌を見てる。どうせならPubmed を調べてたどり着いてほしかった。(無茶振り)

このエンディングがいいかは正直わからない。でもチャーリー/フレイザーの渾身の歩みからは、少なくとも前半にはなかった強い意志が感じられて、深く心動かされた。

米国の中産階級の下の方の人々を描いた映画

肥満が世界的に問題になっている現在、272キロの巨体の男を映像で見るだけでも価値がある。過食と言っても、どんな食事をしたらこんなに太れるのか、日本人には想像できない。

主人公は、米国の大学のオンライン講師をしているが、生活レベルは中産階級の下の方で、健康保険料が高いので、無保険状態。治療費等が高いので、元パートナーの妹(看護師)に面倒を見てもらっている。職業柄、貧困層になれないが、他の職業なら収入を減らし、貧困層になった方が生活は楽。貧困層になれば、食料援助、健康保険が安く入れるなど、社会福祉が手厚い。

このことは、米国だけでなく、先進国共通の問題で、日本においても、「納税者は4割減税、未納税者は7万円給付」など、貧困層になった方が社会福祉は手厚い。

この映画の登場人物は、ほとんどが、中産階級の下の方で、ギリギリの生活をしている人々の様子がよくわかる。

この映画は、米国が抱えるいろいろな問題を垣間見ることができると同時に、今後の日本が直面する問題でもある。

disgusting

予告編からある程度想定はしていたが、

冒頭の設定自体から個人的には全く受け入れられない。

よって、主人公に微塵も同情しないし、わかろうとも思わない。

これはキリスト教の宗教観とか以前のアイデンティティの問題だ。

観終えて不快感すら残らなかった。

主演俳優は熱演だった。

それだけの評価。

キリスト最後の5日間

チャーリーは巨漢だが決して特別な存在ではなく、私たちと同じく、善人でも悪人でもないグラデーションの中にいる。

“一見普通ではない”人物の内面を深く掘り下げ、一人称で語ること。それは異質なものに背を向け排除しようとする不寛容な現代に、とても重要な問いかけである。

イエス・キリストは自らの無惨な姿を晒し、原罪を一身に引き受けて十字架に掛けられた。身動きできなくなったチャーリーそのもの。これはキリストの最後の5日間を描いた物語。

うまく昇天できないシーンから始まり、カラスを養い、七つの大罪を引き受け、ダンによるジャッジがくだり、最後の晩餐、そしてついに昇天する。

そうしたキリストのモチーフを軸にしながら、『白鯨』を見事に呼応させ、現代社会にメスを入れる。

復讐に取り憑かれたエイハブ、攻撃を受け続ける鯨。そして悲しみを先送りにする語り手=イシュメール。

制御できない依存と怒り、他者の視線と自分から攻撃され、それを先送りにしながら少しずつ死んでゆく精神。それが我々の原罪性であり、我々の社会構造そのものが内包する地獄である。

あの海辺で正直に生きることを決意したチャーリー。怒りと喪失感で鯨(精神)を殺すことが人生ではないと悟ったエリーの姿を見て、思い残すことのなくなったチャーリーは昇天した。

言うほどおもしろくない

ブレンダン・フレイザーが実は業界内の性被害を受けていたとか意外なサイドストーリーも暴露されてて、どんだけ示唆に富んだ映画なのかしらと期待してたけど、何だかゴニョゴニョもちゃもちゃして、上質人間ドラマ気取っただけのやつでした。一番の戦犯は娘じゃないかね。何だか下手な演技でいつもキリキリしてて、母親が出てきて彼女は邪悪って言ったときに、あぁなるほどと腑に落ちたのに最後何かいい子になった?こいつはダメだ、ストレンジャー・シングス程度のドタバタキッズドラマレベルの女優だわ。ブレンダン・フレイザーの復帰に泥を塗りました。あとこの小さくもちゃもちゃした感じはもともと舞台劇だからなのね。そもそも映画化が間違ってたかもね。

壮絶。ブレンダンが素晴らしい。

壮絶。そのひと言につきる。

死期を間近に友人や娘や来訪者を通じて振り返る過去が苦しい。自分が望むものを追ったことで傷つく人がいたことを思い悩む姿。死に向かっていく姿。ピザを貪り食う姿も目に焼き付いている。

ブレンダン・フレイザーはこの役を演じるている間は270kg超の巨体を作る特殊メイク以上に心が削られたのではないかと思うし、だからこそ改めてオスカー受賞が嬉しい。そしてオスカーは逃したもののノミネートされたホン・チャウも本当に素晴らしかった。

涙が止まらない感動作😭💗

池袋・新文芸坐にて鑑賞。

(リニューアル後初めての新文芸坐)

予告編は見ていたが、序盤は、やはりブレンダン・フレイザーの極度の肥満に圧倒されつつ、彼の娘への愛情あふれる姿に、感動の涙が止まらなかった😭💗

チャーリー(ブレンダン・フレイザー)は恋人アランを亡くしたショックで極度の過食症となったことから、身体的にも超肥満となり、食事がつかえたり喘鳴も聞こえたり…と先が長くなさそうな状況。

そんな彼を看護師として支えようとする女性、8年前に「恋人のために家を捨てた父親」と再会する娘エリー(セイディー・シンク)などがチャーリーの家に来る。

娘エリーは、大好きだった父親に見捨てられた「愛情の裏返し」のような態度で、父親チャーリーに辛辣な言葉を投げかけ、キツイ態度を取り続ける。

そんな娘を見るチャーリーの表情が柔らかく、「あぁ、本当に娘を愛しているんだな」と思う。

本作は今年(2023年4月)に日本公開され、当時Twitterでも贔屓のフォロワーさんが「この映画を観て、朝から涙しました」というコメントを見て、行こう行こうとしていたのに春先に見逃していた映画。ようやく名画座で鑑賞。ホントに涙が止まらない感動作でした。

今年を代表するヒューマン・ドラマの傑作!💗✨✨

<映倫No.49569>

こんなに心が震える作品なかなか出会わない

ボーイフレンドを自殺で失い、過食症になった男性とその娘の絆の再生のお話。

主人公には心惹かれたボーイフレンドと一緒になるために捨てた妻と娘がいた。

主人公はずっとそのことを悔いており、特に娘のことが気掛かりであった。

演じる俳優はブレンダン・フレイザー。

ハムナプトラを当時擦り切れるくらい再生していた私個人としては思い入れのある俳優の1人。

彼が演じた主人公チャーリーがメルヴィルの小説の白鯨に例えられていたのが印象的。

劇中、空中に投げられたノートパソコンの衝撃そのまま心に喰らったものがあった。

正直さを何より重んじた彼の主張に習って言いたい。

こんなに心が震える作品なかなか出会わない。

文句なく今年出会った洋画のベスト。

感情移入のしようがない主人公の末路

ダーレンさんが得意な主人公が酷い目に合うシリーズの最新作!

レクイエムフォードリームやブラックスワンやレスラーなどほぼ全く一緒のテーマとオチでやり続けてますが

自分は肌に合っていて、ホモだちと一緒になる為に離婚して嫁と娘をブン投げてホモだちが自殺したからって過食症になり今更娘と和解したいとか普通にお前が一方的に悪いし同情出来ないしなんなのよってなるとは思いますがブレンダンの顔演技と看護師(実は自殺したホモダチの兄弟!)もナイス演技だしツンデレ娘もですが演技はめちゃくちゃ良かったです!

ラストは想定内の展開なんだけどあのラスト5分は映像と演技と演出が上手く噛み合っていて見終わって2日くらいフラッシュバックするくらい強烈な体験しました。

この作品て共感出来る訳の無い身勝手な人間のブーメランで自業自得な主人公の話なのでその観点で見てる人の評価は大抵が低評価だとは思います!

ブレンダン・フレイザーの悲しみに溺れる

どうしてこんなにも悲しいのだろう。

醜く太った体で、自分の脚で体を支えることはおろか、

笑うことも泣くことも食べることさえ満足にできず、発作を起こして死にかけている。

こうなってしまうまでの過去が、チャーリーの部屋に訪れる人々との会話劇から明かされていく。

各々が問題を抱えながら、全く完璧ではない人生を生きてきたことがわかる。

エリー(娘)のぶつけどころのない苛立ちが、その口から放つ言葉の辛辣さや、過ぎた行動から伝わってきて、

見ている側まで切り付けられているようだ。

愛する人を失った心の隙間を暴飲暴食で埋め続け、人生のバランスを崩したチャーリーが自責と贖罪の念に苦しみ、それでも死ぬ前に何かを成し得ようとする姿は、あまりにも人間臭くて、不器用だ。

その深い悲しみと優しさを湛えた眼差しに、これ以上傷つくブレンダン・フレイザーを見ているのが辛くて、

なんと私はラスト15分を残して映画館を出てしまった。

あのチャーリーの悲しみの表情に、胸を打たれまくってしまったのだ。

明日もう一度、終わりを見届けに行こう。。

全194件中、41~60件目を表示