ファーザーのレビュー・感想・評価

全269件中、161~180件目を表示

父の視点で描く異色作

認知症になった父の記憶を中心に描いたヒューマンドラマ。認知症に関する作品であれば介護する家族の視点で描く作品が多く一般的。しかし、この作品は認知症になった本人の視点で描いている点が何とも斬新的で素晴らしい異色作。認知症の恐怖をまざまざとと見せつけられた。

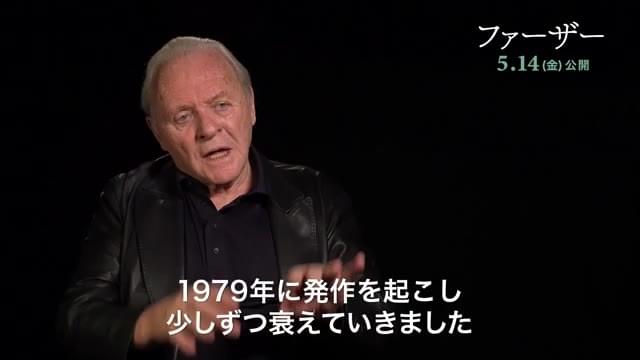

そして、何と言っても主演を演じたアンソニー・ホプキンスにの演技力に尽きる。アカデミー主演男優賞も当然の結果でしょう。

2021-75

泣ける、感動できる映画とは違う

この2時間を一言で言うならば、1800円払ってただイライラさせられ続けた感じです。

名作を予感させる簡潔なタイトルと、想像だけで泣かされそうなポスター画像、極め付けは「アカデミー賞最有力」というアオリに釣られ見に行きました。

序盤は爺さんが主人公のループ物を見せられている感じ。

同じセリフ、同じような動作を何度も何度も約1時間以上に渡り見せられ、心底イライラしました。

認知症のえぐさ、介護の辛さがどれほどなのかを伝えたかったのでしょうが、それがとにかくクドい。

爺さん役、アンソニー・ホプキンス(大好き)の名演技が更に苛立ちを加速させます。

感動して泣いてスッキリしたいという安直な考えで見に行きましたが、アテが外れてしまいました。

金を払って延々と認知症の爺さんの奇行を見せられている自分が情けなくなってきて、違う意味で涙が出てきました。

役者陣の演技とリアリティ、簡潔で分かりやすい翻訳という点では文句無しですが、肝心の起承転結にもやっとしました。

今までで1番退屈で不快な映画だと思ってしまいました。

上映館が少ない理由がわかりました。

ただもう一度言いますがすごくリアルなので、これから介護をする方や、認知症についての見聞を広めたい方などにはいい教材になるのではないでしょうか。

認知症を疑似体験し酔う新感覚の映画

時間軸と人物関係が入れ違い、観ている方も何が真実なのか分からなくなってしまう。

記憶に迷うシーンはBGMも相まって(羊たちの沈黙なアンソニー・ホプキンスだからなおさら笑)まるでホラーのよう。でもそれほど認知症とは怖い病気なのだろう。それを映像体験で見事に表現している。

そしてなんと言っても、アンソニー・ホプキンスの圧倒的な演技力。アカデミー賞主演男優賞は文句なしだ。

病で記憶や感情がチグハグなのに一貫した芝居。認知症の父を生きていた。

脇を固める俳優たちもそんな彼を見る目の演技が素晴らしい。何も語らなくてもお互いの関係やいたたまれない気持ちが伝わってくる。

生きていくとはなんなのかを考えずにはいられない。人生100年時代、長生きすることが本当に幸せなのか。

健康寿命が伸びることは喜ばしいことだが、長かれ短かれ人生をどう全うしたいかが大事。

そんな命と家族について見つめ直させてくれる珠玉の名作。

いつの間にか本人目線になっていきました。

認知症の人はこんなふうに日常が見えているのだとしたら気が狂いそうに...

認知症の人はこんなふうに日常が見えているのだとしたら気が狂いそうになるように感じた。

実際映像を観ていてもどの場面が現実で、どの場面が妄想なのかわからない。

何度か観たらわかるのかもしれないけど、実際の生活は何度も観直すとかできないし。

自分的には親というのは良い意味で絶対的な人なので、あんな風に弱々しい姿を見るのは本当に辛い。

(父が晩年の祖母の病室に入りたがらなかったというのが理解できる。)

上映中に鼻を啜る音がそこかしこで聞こえたが、男性と思われる音も聞こえた。

きっとみんな自分の親や祖父(母)と重ねているのかな?と思った。

アンソニー・ホプキンスはもちろん、オリビア・コールマンの名演も素晴らしい一作。

頑固で優雅でユーモアを欠かさない闊達な老人。やはりアンソニー・ホプキンスは名優だなー、と思いながら観ていたけど、結末近くの彼の演技は事前の想定をはるかに超えていました。これこそまさに名演。

本作はアカデミー主演男優賞を受賞したアンソニー・ホプキンスの演技に注目が集まりがちですが、美術もそれにひけを取らない出色のできばえです。例えばカラーコントロールの見事さは一目で理解できるほどです。それぞれの場面には赤、緑、そして青といった基調色があり、それが壁紙や家具、衣裳といった形で入念に配置されています。これらの色は交錯する時間軸、事実と虚構の境界線を観客が判断する手掛かりとなる一方で、登場人物の姿や立場、彼らが語る説明との齟齬を際立たせる要素ともなっていて、観客がアンソニーの認知状態を客観的に理解する余地を与えません。場面の雰囲気や登場人物の心情と同期していた『ラ・ラ・ランド』(2016)のカラーコントロールを、舞台装置としてさらに洗練させた印象です。もちろん色彩だけでなく衣裳、内装など、それぞれが非常に豪華な作りであるため、画面を観察するだけでも十分作品を堪能することができます。

認知症を患ったアンソニーの視点で物語世界を観ていくため、作中では時間軸や場面のねじれ、跳躍が頻繁に生じ、そのたびに観客もアンソニーと同様に混乱し、不安に陥ります。しかし原作の舞台劇の作者でもあるフローリアン・ゼレール監督の意図は、単に観客に認知症の疑似体験を強いることを目的としている訳ではないようです。監督の演出は、観客の心情をアンソニーのそれと同期させて、決して引き離すようなことはしていません。それは例えば、彼が時折口にする姿を見せない娘と、周囲の人物からは徘徊としか見えないような行動の結び付きを示した描写に現れています。展開そのものはそれほど予想外ではないとしても、その表現の仕方は見事としか言いようがありませんでした。結末の描写と併せて、ここはゼレール監督の演出が光っています。

『アンモナイトの目覚め』のケイト・ウィンスレットと同様、本作のオリビア・コールマンも微細な表情の演技が素晴らしく、彼女の(現実の?)行動に見事な説得力を与えています。こちらも名演!

アンソニーホプキンスの演技を満喫

思わず唸りたくなる凄さ!

鑑賞してから約1週間経ちますがまだ衝撃を引きずっています。

とにかく凄いの一言。認知症や介護を描いたかなり暗めの物語、と想像していましたが全然違いました。

まず構成、脚本がお見事!ある意味ミステリー仕立てになっていますのでできれば何の予備知識も入れずに観てアンソニーと共に混乱しちゃってください。

(ここはどこ?あなたは誰??)状態に陥ってしまいましょう。

そして主演のアンソニー・ホプキンスの圧巻の演技よ!

アカデミー賞の主演男優賞は納得です。あの時(え、チャドウィックじゃないの!?)ってなって本当にごめんなさい。

頑固だったり訳分からないこと言ったりお茶目だったり超はしゃいだり。誰もがまるであの人みたいだ、と身近な老人の姿を思い出して観ていたのでは?

80代であれだけの台詞を覚えてあんなに動いて演技して、ほんと凄いよアンソニー。うちの両親は2人とも70代で逝っちゃったからなぁ。

映画の構成が抜群に面白いし私なら作品賞もファーザーだったな。

2021年暫定マイベスト1です。

印象的だった壁や服の色「青」の謎を解くためにもう一度じっくり観たい作品。

これから観ようとする人は、全てのレビューや解説を先に見ちゃだめ

この映画を観ようとする人は、事前にどんな映画か、解説やチラシを読んで興味を持って観に行くんだろうなぁ。地味な内容で、何かのはずみで行くような映画ではないので、このジャンルの映画を観てみたいと思った人だけが行くんだろうなぁ。

でも、すべてのレビューやここの映画解説を読まずに、何を扱っているか知らずに観ると、映画の最初の方は???のはず。理解不能のはず。その方が楽しめるし、主人公に同化できる。で、徐々に分かる、なぜ???だったかの種明かしで、映画の構成にまだそんな手が残っていたのかと驚くと思う。残念ながら、映画解説自体がそのネタを書いてしまってるので、早々に想像がついてしまった。ま、驚かせることが監督の意図じゃなく、その哀しさを示したかったのだろうけど。でも、少なくとも最初の方ではアンソニーを体験できるのに。

ところで、役名や生年月日を役者の実際と同じにするというのは、誰の発案だろう。役と役者は一体化で撮影するためのアイデアかな。だったら、観客も・・・。

ただただ怖かった

サスペンスのような

認知症の擬似体験

いつか行く道は…こんなにも切ない

自分の父は介護なんてできなかったくらい、呆気なく亡くなったから、認知症の苦労とか、介護の大変さも知らないのはラッキーなのか。

父のことは大好きだったから、亡くなる前にもっと話せればよかった。父の思い出話とか、家族の昔話とか、一緒に行ったゴルフの話とか…。だから、親御さんの介護で苦労している同僚には羨ましくもあるんです。

映画の中のアンは、よく年老いた父を置いてパリに行けたな…。実際は同居している子が親の介護をするなんて、多くないかもしれないけど、あのお父さんはかなりヤバめで、めんどくさいし、認知症もかなり進んでいるんだから、あの状態で、あの世代で愛する人の元へ行くために国外に行くのはどうかなぁ…。

アンソニーホプキンス、83歳かぁ…。この年齢で世界的に評価される仕事ができるなんて、相当幸せな人生だわ…。

時を戻そう

視点

文句なしの五つ星

タップダンスに胸締めつけられる

認知症を患ってからの日々を当人の視点で描くと、こんなにサスペンスフルな映画になるんだ。ナイスアイデア。面白かった。

一方で、やっぱり胸がつまるところもある。こんなふうに悪い夢の中にいるみたいなのかな、認知症の当人は、と思うと。

アンソニー・ホプキンスの役がまた、うちの父(今のところは体も脳も元気)に少し似ている。新しく出会った若い女性の前でおどけてみせたりする感じなんか、あるある。認知症になるまでは、自分の世界をしっかり持ちつつも社交を楽しんだ人なんだろうな。

寂寥感はあるけど、決して絶望的ではなくて、いいエンディングだった。少なくとも、心無い言葉でいじめてくる男(娘の当時の夫)はもういないし、娘はわざわざ会いに来て一緒に散歩を楽しんでくれる。

私から薦めると傷つけそうだからダメだけど、両親がどうかしてこの映画に出会ってくれたらいいなとちょっと思う。

全269件中、161~180件目を表示