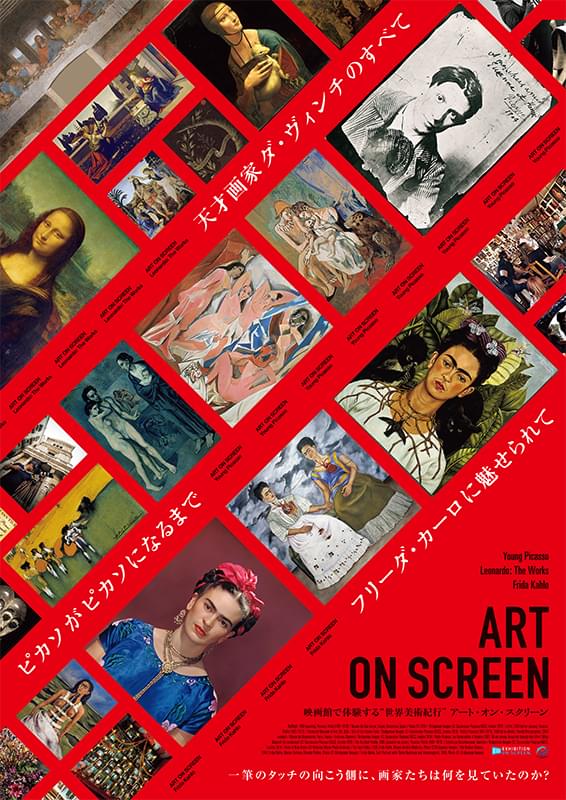

気になっていたアート・オン・スクリーンシリーズ、時間の都合がつかずなかなか観られずにいたが、なんとかフリーダの最終日に予定を捻じ込んだ。

シアターの大スクリーンで、画家の人生を辿りつつ名画の旅をする。

しかも、空調の効いた中、柔らかなシートに座ったままでいいのだから、こんな快適な美術鑑賞もないものだ。

カメラを通した絵画はどう映るのかと思ったが、予想以上に良い。シネマ用レンズやカメラのカラーグレーディングなどの重要性を改めて再認識した。

旅に例えればガイドツアーに当たるわけだが、これも思いのほか良い。

情報化社会の現在、表層的な知識であれば活字と写真であらかた手に入る。

しかし、この美術紀行は作家の生きた場所の空気や光の色まで、その街を象徴するような音楽と共に伝えてくれる。

肝心の絵画では適切なカメラワークにより、精細な筆致を確認出来たり、自分1人では目を止めなかったかもしれない角度から鑑賞出来たりして、新たな知見を得る事が出来た。

フリーダの個性的な自画像はずっと気になっていた。自画像の多い画家、レンブラントやゴッホ、牧野邦夫などは作品の描かれた時期や精神の状況などによって多彩な表現の変化がある。

しかし、フリーダは常にほぼ同じアングル(右向き、左向き、時に正面)から、あの独特な視線を投げかけてくる。フリーダは常に変わらず、しかしその心中の痛み、苦しみ、悲しみは衣装や臓器、背景などを通して観る者に強く訴えかけてくるのだ。その作風を作り上げたものがなんだったのか、そこに彼女のどんな意思が働いていたか、この旅を通して少しわかったような気がする。

現実主義を貫きながら、神話に基くファンタジーを織り込んだフリーダ絵画を新即物主義のマジックリアリズムと親和性が高いと見る向きもあるが、個人的にはそれは違うと思う。

むしろフロイトの精神分析や無意識の領域を絵画にしたら近いのではないだろうか。つまり大江健三郎や筒井康隆ではなく、澁澤龍彦やジャン・コクトーなのだ。本作で用いていた「幻想写実主義」という表現は、なかなか言い得て妙だ。

ドキュメンタリーとアートが融合した新しい映画ジャンルのスタイルが誕生した。

「ドキュメンタリーは客観ではなく主観だ!」と断言したのは森達也だが、このアート・オン・スクリーンは監督のセンス次第で如何様にも面白くなるだろう。後の作品に期待しつつ、既存作品がシアター上映する機会をこまめにチェックしようと思う。

行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り