1917 命をかけた伝令のレビュー・感想・評価

全650件中、121~140件目を表示

驚きました。

一人の男の極地を描く

イングランドらしいストーリーだったと思う。テーマは『たかが伝来』。しかし、その伝来にかかる思いが徐々に強くなっていき、その思いと体が爆発するシーンは、リアリティも含み最高峰のものになっていると感じた。イングランドらしいテーマのシンプルさかつ、制作陣の厚みが生んだ変化が、素晴らしい。

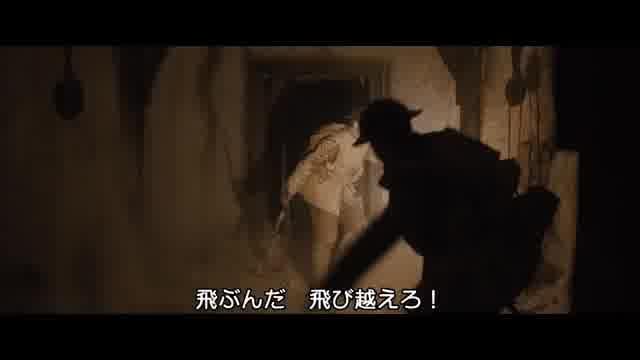

カメラワークも言及しなければならないと思う。映画中2時間ずっとカメラを回し続けてカットしないのか、という思いを持たされる。滑らかなカメラワークから、外れることのない役者像。そこから感じる気味の悪さ、過去作スカイフォールよりも滑らかだったと感じた。ただただアカデミーに相応しいものだった。監督がインタビューで答えていたように、兵士が前進し続けるのをとることによって、画面の角から何が来るかわからない恐怖を生み、戦場を表現できていた。

臨場感

臨場感たっぷり。あたかも自分も同行してるかのような。

目線が同じ高さにあり塹壕の中での行動の仕方がリアル。

敵陣へ向かう時に稜線に気を付ける。

空戦してるときの距離感。

草原の広がり。

狙撃されたときの敵の見え方。

対面した敵のシルエット。

いろいろと目線が現場にいる感じで。

そして戦場の悲惨さ。

死んでる人、馬、犬。

ほったらかしでそのまんま。

臭いそうで気持ち悪い。

そんなのを映像で見せてくれるのは、知らない人間にとってはありがたい。

そんな場には立ちたいと思わなくなるから。

調べてみたら、インド人兵士。

インド人の部隊はあったらしいが、同じ部隊にいることはなかったろうとのこと。

名もなき兵士への追悼

イギリスにおいては、第二次世界大戦よりも第一次世界大戦の方が印象深く語られ、そして記念碑も多くセレモニーも催されると言う。

ヨーロッパは歴史的にも大きな戦いの連続で、多くの若い命が戦争によって失われた過去で成り立っている。人間というものは争わずには暮らせない生物なのかもしれない。

美しいフランスの草原で昼寝をしている青年が

叩き起こされるところから物語は始まる。

全編通して、人の暮らしを破壊しつつ行われる戦争の荒々しさを見せつけ、超人でもなければこれと言った能力もない、言ってみれば運さえない若者の戦争体験。

ストーリー展開に起伏は感じられないのに、なぜか惹きつけられ目を離せない。

「兄はすぐに見つけられる。僕によく似ている。」

そう言い、みるみる血の気を失っていく友を置き去りにしなければならない過酷さ。

(その言葉によって、見る側は彼に似た顔を探すんだけどまあ大して似てなくてちょっとガッカリ。だって結構印象的な顔だから)

飛行機や戦車が発明され死ぬ人間の数も格段に増える。

そしてこの戦争に勝利した連合軍。

イギリスはドイツに多額の賠償金を請求するがお金のないドイツに代わりアメリカが支払い、ドイツはアメリカに借金返済して行かねばならず、国家的な困窮に陥るわけで

それがドイツ労働党を台頭させる事につながる。

そういった連鎖を断ち切るために戦後の賠償金のシステムを廃止すると世界は決定。

だが今の国連を見るとそういう良心という機能が働いているとは到底思えない。

奇跡的に平和な今の日本に生まれ、育ち、戦争とは実質無関係に生きて来られた事に感謝しつつ、今後も我が国土が戦地とならない事を心の底から祈ってしまう。

バードマンが好きなもので…

第一次世界大戦真っ最中の1917年。西部戦線において、じりじり後退してゆくドイツ軍。それを見たイギリス軍は、ここぞとばかりに攻め入ろうとするが…実はこれ、防御態勢が取りやすいヒンデンブルク線へとイギリス軍を誘導する為の、ドイツ軍の戦略だった。アルベリッヒ作戦ですよね?航空機での偵察によって察したイギリス軍は、前線の部隊へ作戦中止を伝えようとするが、電話線が切れていた為、2人の兵隊を伝令係として前線へ走らせる。

この伝令係の行動を追い続けた、全編ワンカット風映画。監督のサム・メンデスは、007のスペクターでも冒頭でやってました。最近のテレビゲームみたいな感覚ですね。緊張感は増しますが。時間と距離感の取り方が上手いです。

戦争への没入感がすごい

ワンカットが足を引っ張ってる感

走れ。

原題

1917

感想

観客が戦場の最前線を走り抜ける兵士たちの息遣いをもリアルに感じられるように最初から最後まで映像がひとつにつながったワンカット映画体験。

ワンカットっていうかワンカット風ですね。

目覚めてすぐに任務を告げられて目的地を目指すだったので非常にRPGのゲームしてる感じでした。

主要人物との会話や色んなイベントで没入感があり約2時間があっという間でした。

相棒が思ったより早く戦死したのはびっくりでした!

中盤の相討ちで目覚めた後はちょっと中だるみだったような…笑

戦争映画ですが激しい戦闘シーンはないのでそこは期待しないでください。

でも分かりやすく、見やすい作品でした。

※この戦争が終わるのはー最後の1人になった時だ

映画館で観たかった!

映画館で観るつもりがコロナの蔓延で無理になって延び延びになっていた。レンタルでようやく観ての感想は「映画館で観たかった!」

こればっかりは仕方がないことではあるけど、映画が再開してから娯楽大作の封切りが減少して、観るものを探すのに苦労している現状だけに、「これをやってくれればいいのに…」とつらつら思ってしまう。

ワンカット(風)という撮影手法が話題になった作品だが、撮影手法のために映画としての面白さが犠牲になっていないのが素晴らしい。むしろ、観る側のテンションを上げて集中させることに寄与していた。

突如として現れる死体に前半はドキッとしていたが、途中から慣れっこになってくる。「戦争映画を観た」というより「戦場を体験した」という感覚は、ここらへんからも来ていたのだと思う。

オープンセットの細密さなど、冷静に考えると凄まじいのだけど、あまりに自然すぎてその凄さを充分に味わえなかった。というか、普通にストーリーに惹きつけられて感情を揺さぶられてしまって、そこまで気が回らなかった。映画鑑賞としては正しい姿なのだが、もったいないことをしたとも思う。なんとしても映画館で再見しなければ。

圧倒的臨場感

第一次大戦の悲惨さをドイツ軍側から描いた異色の反戦映画の名作「西部戦線異状なし(1930) 」と対をなすような傑作です。

まるで戦場にいるかのような圧倒的臨場感は手振れのない4Kステディカムなど最新の撮影機材とスタッフの技術に支えられていますが、キャスティングの妙や往年の巨匠黒澤明作品を思わせる映像の格調高さも加わっており、メンデス監督のセンスと手腕には脱帽です。

目的地まで15キロと分かっていても道のりの険しく遠い感覚は、この撮影手法によるところが大きいでしょう、同僚のブレイクが助けた独軍のパイロットに殺されるシチュエーションは突飛ですが、そこかしこに横たわる遺体の山、水筒にいれた牛乳が赤子の役に立つなど日常感覚と非日常の交錯が巧みに配置され心が掴まれます。

エンドクレジットでこの物語を話してくれたアルフレッド・H・メンデス上等兵へ捧ぐと出ますが製作・脚本・監督のサム・メンデスさんの祖父です。似たような軍務に就いていたのでしょうが本作の内容はフィクション、独軍の西部戦線での戦略的撤退、アルベッリヒ作戦は史実ですが、第一次大戦の塹壕戦に詳しい専門家は砲兵部隊による援護なしの突撃作戦は考えられないとしているので、使命の重要性を高めるための脚色でしょう、ただ「攻撃中止命令は第三者も入れた場で伝えろ、攻撃しか頭にない指揮官もいる」というスミス大尉の助言はメンデスさんの祖父の実体験が滲み出ているようにも思えますね。

緻密に練られた長回しカメラワークの妙を楽しむ映画

主人公をずっとカメラが追いかける形の長回し風の映画。

多分実際はちょいちょいカットが切れてると思うけど、長回しとしか見えないようなカメラワークの技術がすごい。

これ、どうやって撮ったの?って感じで、カメラワークの妙を楽しむのがこの映画の醍醐味だと思う。

ストーリーも長回しという一見テンポの悪さを感じて退屈になりそうなところを、主人公たちの先を見せないようにして期待感を煽ったり、ちょこちょこアクシデントが起きたりして、2時間もある中でもだれることがなかった。

とはいえ、映画独特のご都合主義だったり、距離感が短すぎる感じがあって、ちょっと違和感は感じた。

ただ、それは映画の尺的な問題と捉えて、長回しのエンターテイメントとして考えれば、最高級レベルであったと感じる。

最後に指揮所に前線に突っ込む兵士の中を走っていくシーンは映画のクライマックスを演出する上でとてもよい。他の兵士にぶつかって吹っ飛ばされながらも、懸命に走る姿に心を打たれる。

スタッフ、キャスト、全ての人にお疲れ様と言いたい。凄いです。

映像革命!でも、どことなく舞台演劇ぽい⁉︎

スゴイ映像、素晴らしい内容の映画でした。

ひと続きの映像という事に焦点が置かれている作品ですが、ひと続きの映像にするためにあえて映し出されている場面が、色々とメッセージを持っていたりして、息つく暇が無い。(死体が埋まっていたり、建物の壁に兵士が並んで休憩していたり、門だけになった壁だったり)

中でも面白いと思ったのが、場面の切り替わりの速さ。歩いている距離はそんなでもないのに、森を抜けたり、街中を通り抜けたりしている。そんな場面切り替わりが、なんとなく舞台演劇のようで不思議な感覚だった。

サムメンデス監督は、007スペクターの冒頭映像で感触を得たのかな? それにしても、大人数が入り乱れる状態でこの映像を撮ったのはスゴイと思う。

1917

走る、が印象的な作品。

目標に向かって走る主人公を見る映画は素晴らしい。

フォレストガンプを思い出させる。

最後のシーン、ブレイクの兄に友の訃報を伝えて、兄からの言葉『最後にいてくれてありがとう』

この言葉が唯一の救いだった。

1600人の命だけでなく、ブレイクの家族も救った。

話題性だけではないワンカット

物語は、第一次世界大戦中のアメリカの上等兵・スコフィールドが、前線部隊に伝令を伝えに行くというシンプルなもの。その上等兵をカメラが追いかけて、映画ははじまり、終わる。

「ワンカット」に意味がある。話題性や企画としてだけでなく、「戦時中」という環境にいる・「伝令」という役割を持った人間を映すには、「ワンカット」がとても適している。

一つの視点=一つの役割を与えられた人間、一つのこと、つまり「それをするしかないという状況」に追い込まれている主人公に対する、一つの視点が「ワンカット」。

伝令の任務を終えても、待っていたのは達成感ではなく喪失感。大佐には「明日になれば新しい命令が…」的なことを言われ、友(ブレイク)の命と引き換えに達成した伝令の無意味さを感じながら、友の約束を守るため、ブレイクの兄にブレイクの伝言・最後を伝える。

すべての目的を終えたスコフィールドは、喪失感を抱えながら、冒頭シーンと同じよう態勢(木によりかかり戦時中のひとときの憩いをかみしめる)で座り込み、大切な人の写真を見て思いにふける。

それは、また戦争が繰り返されることを暗示しているようにもみえるし、そこで終わりにしたいと思っているようにも見える。

計算されつくされた映画。客を楽しませよう、物語を伝えよう、戦争の悲惨さを映画で伝えよう、素晴らしい精神(スピリット)で作られた映画だと思いました。素晴らしい。

迫力

レンタルでパッケージにワンカット撮影とあるが、観る頃にはそんな事は忘れて普通に見てたw。滝を落ちる所は変わった撮り方してるなぁと思ったが、そうかワンカット撮影だったんだと。

自分としてはドルビーアトモスでの音声の迫力の方が良かった。もの凄い戦闘シーンが多いワケでは無い。一対一、せいぜい一対二程度の銃撃戦くらいだが、その銃撃戦の音声、他の音も効果的に聞こえる。

ストーリー的には「うん?」と思う箇所も多々有るが、ドキュメンタリー風では無いのでそれは演出の範囲内かなぁ。

全650件中、121~140件目を表示