ネタバレ! クリックして本文を読む

(1)まさかエッシャーにも・・・

エッシャーの作品は、“純粋なアート”とは言えないし、“数学者の玩弄物”の悪いイメージがあった。

エッシャー自身も、この映画の中で、自分は「アーティストではなく、数学者」であり、「他の芸術家は“美”を求めるが、自分は“驚異(ワンダー)”を求める」と語っている。

そのため自分は、これまで興味が持てず、その生涯については知らなかった。

しかし、本作品を見終わった後、軽い衝撃を受けて、帰宅後にエッシャーの画集に食い入るように見入ってしまった。

作品に独特の“人間性”が感じられるようになり、今まで“よそよそしく”感じられた「エッシャーの世界」が、眼前に一気に開けたのである。

他のモダン・アーティストの例に漏れず、人物を理解することによって、作品の理解が進むということが、まさかエッシャーにも当てはまるとは、この映画を観るまで考えもしなかった。

ただし、この映画が提供する情報は、質・量ともに、たいしたことはない。ネットで手に入るレベルのようだし、良く知る人には退屈な内容だろう。

エッシャーほど、「大器晩成」という言葉が似合うアーティストも珍しい。

世界を驚かす作品を生み出すのは、イタリアを去ってベルギーに移住した1937年(39歳)以降である。

この映画では、(a) 少年期からイタリア滞在期の無名時代はどうだったのか、そして、(b) なぜイタリアを去ったことが、のちの“驚異”的作品を生み出すことにつながったのかが、鮮やかに示される。

(2)前半 ~少年期からイタリア時代まで~

この前半部分は、普通はあまり語られないと思われ、この映画の一番の価値なのかもしれない。

病弱な少年時代。メスキータ先生との出会いと版画への転向。イタリアの風景との出会い。そして、結婚と家庭の話。

エッシャーも、南国の太陽のもとでワインをたしなむ旅人であり、恋人を想って夜の街を徘徊する傷心の青年だったのだ。(ただし、この時期のイタリア各地やスペイン旅行の詳細は、本作品では端折られている。)

時々、エッシャーが描いた風景画の後に、実際の風景写真が映し出されるが、比較すると、かなり写実的に描いていることが分かる。

また、自然の細部を正確に描写しようとしたが、「見れば見るほど、とらえどころがない」ことに気付いたというエピソードは興味深かった。

「ローマは夜の方が良い。バロックの過剰な装飾を闇が隠すからだ」と言う。そのため、毎晩、デッサンに出かけて、翌日に版画を制作するのだ。

この前半部を振り返れば、いかに数々の出来事や偶然が、エッシャーを導いたかに驚かされる。

もし、メスキータに出会っていなかったら・・・。

もし、病気療養のためにイタリアに行っていなかったら・・・。

もし、ファシズムが迫らずに、そのままイタリアにとどまっていたら・・・。

唯一無二と言えるエッシャーの絵は、この世に存在しなかった可能性が高い。

だからといって、ムッソリーニに感謝するわけではないが。

(3)後半 ~「エッシャー」の誕生~

後半は、イタリアを去った(1935)後の展開となる。雪が嫌いでスイスを離れ、ベルギー(1937)、そして故国のオランダに移住する(1941)。

伝記部分は、前半と変わらず充実している。

戦争中は、自分が自転車で買い出しに行かねばならず、創作が全くできなかったこと。

師のメスキータがナチスに拘禁された時(即座にアウシュヴィッツでガス死)、急いで200枚の作品を保護したこと。

ずっと肉親の財産が生活の頼りだったが、戦後(1951, 53歳!)に有名雑誌に載ったことで、急に知名度が上がって金が入るようになったこと。

精神を病んでいた妻のこと。

60歳を過ぎて、エッシャー自身に結腸ガンが見つかり、手術のたびに創作が中断されたこと・・・。

もちろん、エッシャーの作品世界についても、じっくりと紹介される。

スイスで快適でなかったエッシャーは、妻の髪を洗う音から“波の音”を連想し、「海へ行きたい」と願う。そして、版画作品の提供を条件に、地中海巡りの船に乗せてもらう。

この14年ぶりの、2度目のスペイン・アルハンブラ宮殿への訪問(1936)では、より深くタイル装飾パターンを学び、たくさんのデッサンを残す。と同時に、幾何学模様しか使えないイスラムの制約を残念に感じて、「自分には、“鳥”や“魚”は欠かせない」と思う。

この“欲求”あるいは“野望”こそ、まさに“エッシャーのエッシャーたる所以”だろう。

災いが転じて福となる。ちょうど期は熟し、“刈り入れ時”だ。

イタリアを去り、描くべき風景を喪失したエッシャーは、アトリエに籠もる。

そして、自己の内面に向かい、思考で生み出した「自分にしか表現できない」形を、画材で再現していく。

ここからが、我々がよく知る、思わず膝を打つような独特のアイデアの「エッシャー作品」の誕生なのだ。

(4)作品の制作および解説

エッシャーの造形には、色々なタイプがある。

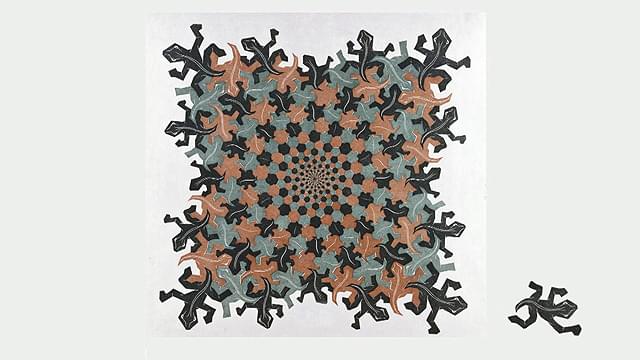

(a) “正則平面分割”

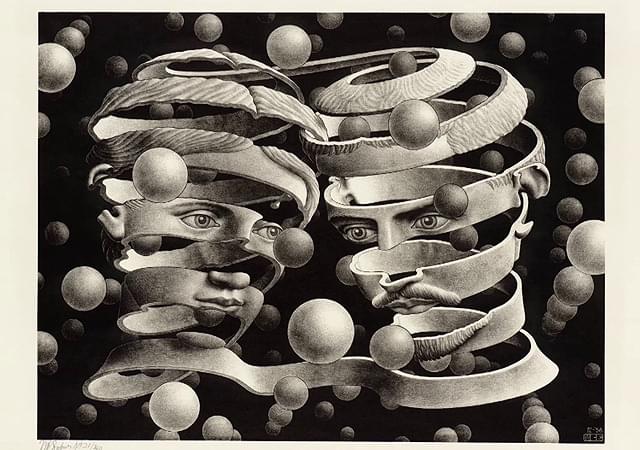

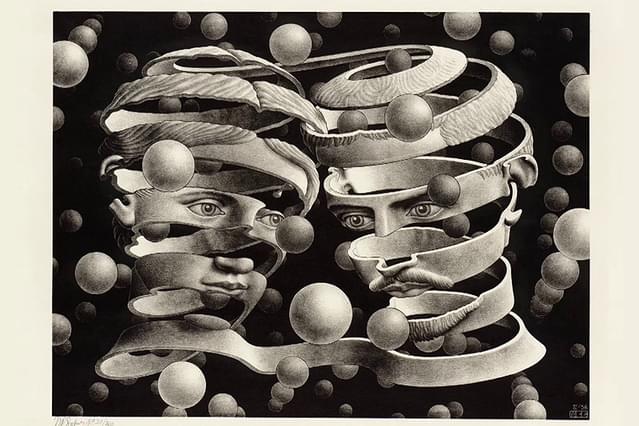

(b) 螺旋(「終わりのないひも」)

(c) 反射(球・水たまり・「眼」)

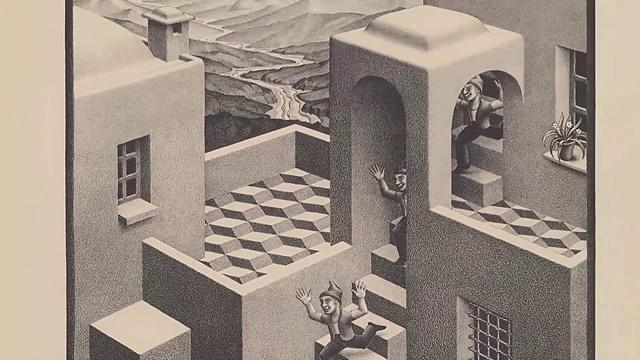

(d) 相対性(“でんぐり虫”・「階段」)

(e) 平面と空間の拮抗(「版画の回廊」・「描く手」)

(f) 不可能な建物(「下ったり上ったり」)

いくつか作品が紹介されるが、中にはCGを使って、虫やハ虫類を動かしたり、絵をねじるようなプレゼンテーションで楽しませてくれる。

(a) “正則平面分割”というのはエッシャーの造語のようで、「テッセレーション」のことだ。

もともと、描画の対象と“背景”は「同じ意味をもつべき」とするアイデアは、すでにハーレムの学生時代からあった。

それが、アルハンブラ宮殿のタイルを見て“繰り返しの法則”を知り、一気に開花する。

“終わりのない数(円の極限)”の一群の絵では、最初に試した“外から内に”徐々にパターンを小さくする描き方に不満で、逆に“内から外に”パターンを小さくすることで満足な結果が得られたという。

“絵物語”(「サイクル」・「出会い」・「メタモルフォーゼ」)では、3次元の物体が2次元のパターンへ移行し、さらに2次元から再び3次元の立体性を獲得していく連続的な変化が描かれる。

科学者に大人気のエッシャーだが、エッシャー自身は、純粋な数学的手法では創作できないと言う。だから「自分なりに愚直に解決するしかない」。

エッシャー作品の素晴らしさは、数式からは自動生成できない「子供のような遊び心」と芸術的センスだ。

奇想の数学的空間に、“トッピング”されたように存在する、奇妙な人や虫の姿。

タイルのように敷き詰められるのは、アルハンブラ宮殿のような幾何学的形態ではなく、鳥や魚やハ虫類、そして異形の人間や天使や悪魔。

そうして、「科学者と芸術家の間を“ただよう”」のだ。

エッシャーは、色に頼った絵画制作はしない。

色を必要とするのは、形を塗り分けるためであり、他の画家にとっては当たり前の、“美”や表現としての色彩という発想はないように見える。

よって、「銅版画家」の感性と言って良いのだが、しかし面白いことに、エッシャーは「凹版」で制作することは、ほとんどないのだ。

版画の技法は、ほとんどが木版(板目、木口)とリトグラフである。(ただし、映画にも出てくる「眼」は、メゾチント(凹版)の作品である。)

エッシャー自身が、小型のプレス機で版画を刷っている姿が、映像に出てくる。

また、エッシャーは、自分の画力が高いとは考えておらず、重要なのは「自分に厳しく、どれだけ歯を食いしばって頑張れるか」であり、一方、「ほとんどの人は(エッシャーのような)情熱が欠けている」と言うのである。

(5)おまけの話

その他、作品とは、直接には関係のない話もある。

教会のパイプオルガンや「マタイ受難曲」を聴いた時に、「想像力が解き放たれて」見たシュールな“飛翔する幻覚”が語られる。

また、「バッハの音に打ちのめされる」とか、「バッハと私の作品はつながっている」と語り、バッハの音楽を好んだようだ。

“ヒッピー”やロック音楽のミュージシャンには、エッシャーは“サイケデリック”に見えたのか、人気が高かった。

エッシャーに無断で「蝶」や「椰子」の絵が、極彩色に色付けられて複製されたり、ミック・ジャガーから、レコードジャケットの依頼もあった。

彼らの鋭敏な感性は、エッシャーを単なる「だまし絵」の画家とも、数学的な絵とも見ていない。

エッシャーにとっては迷惑な話だとしても、作品の“芸術的側面”を物語るものとして面白いエピソードだ。

アニメーションに興味をもち、“メタモルフォーゼ”を題材とした芸術的な映画を夢見るが、「退屈だろう」とあきらめる。

なお、エッシャーを「マウリッツ」と呼ぶのは、失礼なのだそうだ。

(6)結局のところ・・・

ラストでは、「自分の作品だけで第二の人生を満たせる」というエッシャーの言葉が紹介されるが、どういう意味なのだろう。

もはや新しい発見は求めてはおらず、自分の作品の出来映えにまだまだ不満なので、第二の人生で、それらの完成度を高めていくという意味だろうか?

クラシックからロックまで、音楽が騒がしい映画である。(エンドロールでは、バッハがロック風にアレンジされる始末だ。)

80分とは到底思えないほど、盛りだくさんの内容で、自分は大満足だった。

行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り