マイ・ブックショップ : 映画評論・批評

2019年2月26日更新

2019年3月9日よりシネスイッチ銀座ほかにてロードショー

近年、これほど意表を突く、見事な余韻を漂わせるエンディングを見たことがない

映画史には希少ながらも本好き、書店好きの人間のデリケートな急所を突いてくる作品が時おり現れる。まず思い浮かぶのは、ニューヨークに住む女流作家アン・バンクロフトとロンドンの古書店主アンソニー・ホプキンスの手紙だけによる20年の交流を綴った「チャーリング・クロス街84番地」だ。そして、「マイ・ブックショップ」は久々に現れた書物・書店への愛を慎ましく謳い上げた逸品といってよいだろう。

舞台は1959年、イギリス東部の海辺の小さな町。戦争で夫を亡くしたフローレンス・グリーン(エミリー・モーティマー)は、長い間、放置されていた「オールドハウス」を買い取り、夫との夢だった書店を開く。当初、店は予想以上に賑わいをみせ、フローレンスは本をまったく読まないと吹聴する少女クリスティーン(オナー・ニーフシー)を手伝いに雇う。ところが、同じ場所に芸術センターを構想する町の有力者ガマート夫人(パトリシア・クラークソン)は書店を廃業させるべく、さまざまな策謀をめぐらせ、彼女を窮地に追いやっていく。

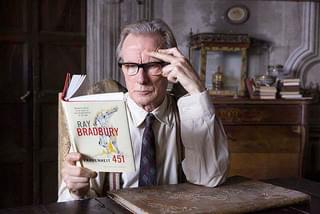

物語は、この二人の女性の水面下での熾烈な闘争を縦糸に、そして、フローレンスと40年も邸宅に引きこもっている読書家の老紳士ブランディッシュ(ビル・ナイ)との麗しいまでの書物愛の交歓を横糸にして織りなされていく。ふたりを親密に結びつけるきっかけとなるのがレイ・ブラッドベリの「華氏451度」であることは興味深い。フランソワ・トリュフォーによって映画化もされた(「華氏451」)、このSF小説は、書物が禁じられた近未来を舞台にした、本を焼却する焚書係が主人公の物語であり、まるで、知性を蔑ろにしている保守的なこの田舎町そのものであるかのようだ。実際に、紙が燃え始める温度を指す書名自体が、ラストの伏線にもなっている。

映画では、それ以外にも、重要な役割を演じているナボコフの問題作「ロリータ」をはじめ、数多の書物がキャメラで舐めるようにとらえられ、監督のイザベル・コイシェの尋常ならざる書物愛が垣間見える。

ところで、この映画のナレーションを務めているのは、映画「華氏451」のヒロイン、ジュリー・クリスティであることに注目したい。むろんオマージュには違いないが、そのナレーションの真の意味が明らかになるのは、愛書狂のトリュフォーが自作を〈書物人間〉たちのささやかな抵抗で締めくくったのと同様に、「マイ・ブックショップ」もささやかな抵抗の美しい姿が映し出される瞬間である。近年、これほど意表を突く、見事な余韻を漂わせるエンディングを見たことがない。

(高崎俊夫)