楽園(2019) : 映画評論・批評

2019年10月15日更新

2019年10月18日よりTOHOシネマズ日比谷ほかにてロードショー

まっとうな人間が壊れる瞬間。その痛みと苦しみのリアルさがすさまじい

猛烈な負のエネルギーに圧倒された。陰鬱な気分になるが、映画の持つパワーに抗えない。これが日本の、人間の現実だ。

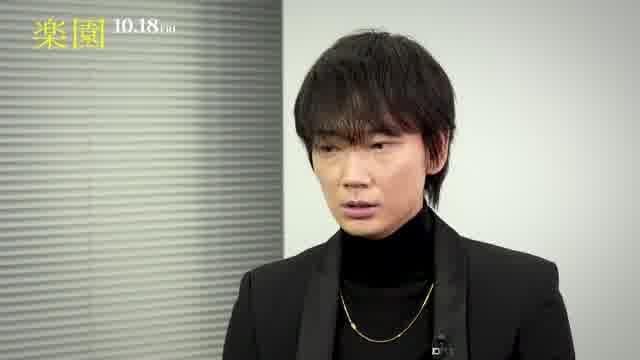

とある地方都市の集落で、少女が行方不明になる。必死の捜索もむなしく、少女は見つからない。12年後、事件の直前まで少女と一緒だった紡(杉咲花)は、罪悪感を背負いながら生きていた。そして再び、少女が行方不明になる事件が起こる。人々の疑いの目は、集落で孤立する一人の青年(綾野剛)に向かっていく――。

原作は実際の犯罪をヒントに紡がれたという、吉田修一の短編集。瀬々敬久監督はそのうちの二編を軸に、少女・紡の目線を加えて物語を織り上げた。「誰が事件の犯人か」というミステリー要素を持ちつつ、人間という生き物と、それが形成する社会の恐ろしさにより深く踏み込んでいる。ヘイトや差別、疑心暗鬼の心。誰かを孤立させることで結束を保つ集団社会。舞台となる集落の美しい景色と、その裏にある陰の対比も胸を締め付ける。

なにより近々の事件を想起させるリアルさがすさまじい。特に、あることから村八分にされていく愛犬家の男(佐藤浩市)のくだりは壮絶だ。疎外された者の痛み、孤独の苦しみ。まっとうな人間が壊れる瞬間。コップの淵ギリギリだった水は、ほんのわずかなきっかけであふれ出し、社会に凄惨な復讐をする。

ホアキン・フェニックス主演の「ジョーカー」を観たとき、まずこの映画を思い出した。やはり実際の事件をもとにしたイタリア映画「ドッグマン」にも通じるものがある(犬が登場するのも象徴的だ!)。世界はかくも生きにくい。そのなかで誰もが、ほんのわずかな違いで境界を越える。凄惨な事件の裏に、何かを読み取り、何かを変えなければ、同じことが繰り返される。映画たちはそう警告しているように思える。

それでもこんな世界を、我々は生きねばならない。タイトルと紡の存在に、かすかな希望が託されている。

(中村千晶)