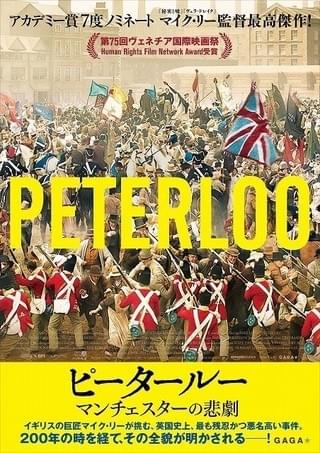

ピータールー マンチェスターの悲劇 : 映画評論・批評

2019年8月1日更新

2019年8月9日よりTOHOシネマズシャンテほかにてロードショー

極めて俯瞰的に描く、権力による民主化運動弾圧の構図。そこには多くの発見が

選挙権を求める集会に参加した労働者階級の市民が、資本家に召集された義勇軍と政府が派遣した正規軍によって武力弾圧された。1819年、英国のマンチェスターで起きた「ピータールーの虐殺」を、マイク・リー監督は極めて俯瞰的に映画化した。

最大の特徴は主人公が存在しないこと。弾圧する側は、王室、政治家、軍人、法律家、資本家。弾圧される側は、ジャーナリスト、民主活動家、労働者階級の一家族。それぞれのエピソードを積み重ね、虐殺にいたる経緯をつまびらかにしていく。

その客観性ゆえか、集会が行われる聖ピーターズ広場の場面は、無数の登場人物が多彩な動きを見せるブリューゲルの絵画のようだ。広場に面した建物の2階では、資本家にせっつかれた治安判事たちが武力制圧を正当化するための策を練っている。その眼下のお立ち台の上には、活動家とジャーナリストが並ぶ。そして地上には、彼らの演説を聞くために遠路はるばる行進してきた群衆が集う。2階に中流階級、中2階(お立ち台)に知識階級、地上階に労働者階級と、三層に分かれた広場の人物配置は、英国の階級社会を象徴するかのようだ。いっぽう、最上階に位置する上流階級の人々は、遠く離れた場所で娯楽に興じている。もともとの階級制度に加え、戦争と飢饉によってさらに格差が増した社会の縮図が、ここではパノラマ的に描き出される。

この聖ピーターズ広場の群衆の中に騎兵隊が突っ込んでくる場面は、30年前の天安門事件を想起させる。権力による民主化運動弾圧の構図は2世紀たっても変わらない。しかし、大きく変わった点もある。

民主主義が熟したイギリスで、いまや世界情勢を左右するほどの存在感を発揮しているのは、地上階の労働者層だ。2世紀の間に選挙権を得た彼らの投票によって、イギリスのEU離脱が決まった。それを念頭にこの映画を見ると、労働者階級の虐げられた姿ではなく、あなどれないパワーを描いたものに見えてくる。歴史の1ページを俯瞰的に切り取ったからこその発見が、たくさんある作品だ。

(矢崎由紀子)