劇場公開日:2018年10月27日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

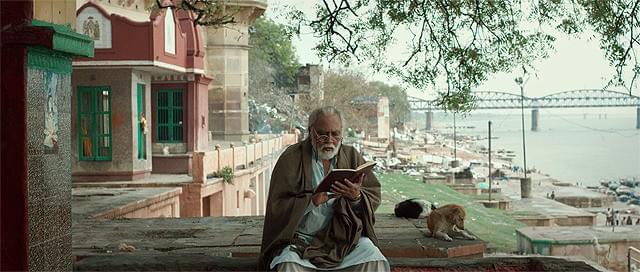

インドの新鋭シュバシシュ・ブティアニ監督が弱冠27歳で手がけ、ベネチア国際映画祭などで賞賛されたヒューマンドラマ。雄大なガンジス河を背景に、誰にでもいつか訪れる「死」というテーマを、ユーモアと人情味を交えて描いた。ある日、不思議な夢を見て自らの死期を悟った父ダヤは、ガンジス河の畔の聖地バラナシに行くと宣言する。家族の反対にも決意を曲げないダヤに、仕方なく仕事人間の息子ラジーヴが付き添うことに。安らかな死を求める人々が集う施設「解脱の家」にたどり着き、ダヤは残された時間を施設の仲間とともに心穏やかに過ごそうとするが、ラジーヴとは何かと衝突してしまう。しかし、雄大なガンジス河の流れが、次第に父子の関係を解きほぐしていく。

2016年製作/99分/G/インド

原題または英題:Hotel Salvation

配給:ビターズ・エンド

劇場公開日:2018年10月27日

スタッフ・キャスト

- 監督

- シュバシシュ・ブティヤニ

- 製作

- サンジャイ・ブティアニ

- サジダ・シャルマ

- シュバシシュ・ブティアニ

- 製作総指揮

- ディナ・ダッタニ

- 脚本

- シュバシシュ・ブティヤニ

- 撮影

- マイケル・マクスウィーニー

- デビッド・フーラー

- 美術

- アウヤクタ・カプール

- 衣装

- シュルティ・ウェディトワル

- 編集

- マナス・ミッタル

- 音楽

- タジダール・ジュネイド

マダム・イン・ニューヨーク

マダム・イン・ニューヨーク ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子