海を駆けるのレビュー・感想・評価

全8件を表示

真意は難解

こういう事かな、と自分の中で納得している部分のメモ。正解かどうかわからないけど、「わからない!」と騒ぐ方は、むやみに☆1を付ける前に、こういう見方もあるのかくらいの参考として読んでいただきたい。

ラウはかかわった人の望みをシンプルに叶えるだけの存在。死を望んだら死をもたらす。ラウを息子と勘違いしたおじいさんの命を奪っているのは、それを望んでいたからだと理解できる。

ならば鶴田真由を倒した(気絶?死んだ?)のは何故なのか?あの時点で鶴田真由が何をしてて何を望んでいたかわからないけど、追っていたのは蝶、蝶は柑橘類等に卵を産む。鶴田真由が実を取っていた木に蝶が卵を産んで、それに近寄る存在(鶴田真由)を消したいと思ったら、ラウはその願いを聞き入れるのでは?

少年たち4人が死んだと聞かされるシーン。死んですぐ葬式というのはあまりにもせっかちすぎると思うがそれは演出上の問題だとして。歌を歌っていた少年の後ろで滝がさかのぼる。ラウが海なら、その元となる川を象徴するものは少年の形を取る……ということ?しかしこの少年もラウも水の化身のようなものだから、見る人にとっては同じ存在に映るのかもしれない。(観客ははっきり違う存在としてみている)

少年4人の命を欲したのは誰なのか?描かれていないが、例えば川魚とか?

最後の海の上を走るシーンは、キリストの奇蹟をほうふつとさせる。そういえば「淵に立つ」でもキリスト教的モチーフが垣間見えた。

害する事も「他の存在が望んだからそれを叶えただけ」と見るならば、そして海=ラウをそのような存在として見るならば、スマトラの津波や東日本大震災の津波も、「だれかが望んだことを海が叶えただけ」なのだろうか?

映画にはダイレクトにはそれが誰かは描かれていないが、実社会を眺めると、そういう存在がいるという考え方もあるかもしれない。陰謀論ではなく、キリスト教での原罪に近い考え方。あるいはガイア理論か。

こじつけようとすればここまで出来るような作りをしているが、監督が詳細を明言していないのはあえて明言を避けているように思える。それを明言する責任を、「見た人がそれぞれ感じれば」という言葉で逃げているようにも思える。

そういう描き方は好きではないのだけど、そういうスタイルでも良いと思うならそういう人が見れば良い。

見たいのは答えのない謎かけではなく、これを作りたかった、これを訴えたかったという監督の「覚悟」なんだよな~それがイマイチ感じ取れなかったので☆3。

本当に海を駆けちゃったよ〜

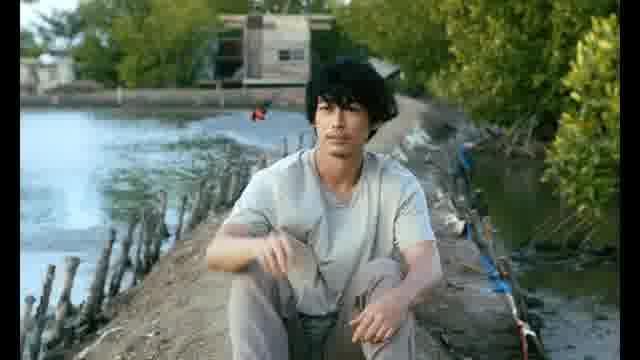

ディーンと鬼才深田晃司監督の初タッグだから超期待しました。しかも旅先で時間みつけて観賞したのに...

睡魔に襲われました。ディーンがいきなり鶴田真由を殺してしまったり、最後海を本当に駆けたり、わけのわからない迷作になってしまいました。

ど、どういうこと?!

ごめんなさい、わからなかった。。日本とインドネシアの津波を繋げたのはテーマとして共感が持てたが、結局何者なの?津波で家族を失ったおじさん、川に流された子供、貴子さん、彼が殺生する相手はどういう共通点が?

恐ろしい作品(再レビュー)

文科省芸術文化振興予算の補助、三ヶ国合作、朝日新聞、TBS...

満貫です。意味分からんです。本当に分かんない。

阿部純子のプライベートストーリーと割り切っても。

海は命を救いもするし奪いもする。それは気まぐれと見えるほどに不条理である。そんなところですか?しかし胸糞悪。いずれにしろ映画としてダメ過ぎる。

監督の才覚のほどを測りかねてたんで、確認の意味での鑑賞でしたが、評価確定します。次は観ない。

違いを強調する事で自己の能力を粉飾することが、ある程度可能なことは知ってる。違う畑でそう言う人も見て来た。

今は、淵に立つ、まで醜く思えて来た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と、一旦レビューはしたものの。

見方を変えてみたら、恐ろしいことに気づいた。

この作品、丸めて言うと、

「正体不明のサイコパスが無垢な命を奪って海に消える映画」

それは、淵に立つ、と同じ構図ではないか。あの子供達が溺れていなければ、ラウと出会っていなかったら、最後の浜辺で四人の若者は、あのまま海中に引きずり込まれていたのではないのか。。。

前言撤回します。次回作も観ます。

分からん映画であることに変わりはないし、共感はし兼ねるが、興味はある。

どこでもドア

会見場所から

お家に帰って来たとこ

ワロタ

ドア確認の太賀可愛かったです。

人の命を助けるだけでは無く

奪ったりもする⁉︎

蝶を追うついでに⁇

鶴田真由が(意味あるの?)お亡くなりに?

そして

タイトル通りに

海を駆ける‼︎

楽しそう‼︎

うーむ

色々

気になるまま〜

夏目漱石がアイラブユーを

月が綺麗ですねと訳したのは有名ですよね

やっぱいいですね

素敵だなと思いました。

この世界観に引き込まれる。

いろいろな作品を見てきたが、抽象的な作品は意味が分からないなりにあれこれと想像・イメージを膨らませる作品と、ホント意味不明で支離滅裂で駄作とも評される作品に分かれるが、印象としては前者のような感じだった。

【解説サイト見る前】

海を意味するラウは何者なのか全く不明で、普段は物静かなのに時としてフラーッと思いつきで行動したり、日本語英語インドネシア語を単語単位でしゃべったり、不思議な存在。

ラウはいったい何者なのか、何がしたいのか。そのヒントとなることはあちこちにちりばめられていた気がする。ちゃんとした答えは出ていないが、想像させるには十分な量ではないだろうか。

ジャーナリストのネタパクリのくだりはすごい腹が立った。どこの国でも自分の手柄にしてのし上がっていきたい、注目されるネタをメディアに提供し有名になりたい、というのがあるんだろうね。目立たない存在、人こそ、潜在能力高いんだよね。それを知って欲しいなーと思った。

あとは純日本人、従弟のインドネシアとのハーフ、インドネシア人2人の青春的心情も言葉の壁を利用して面白く、はかなく、甘酸っぱく描かれ、これらのシーンは微笑ましてく見れる。ただ、日本人のサチコは引き込もり気味だったのもあり、しばしば空気を読まない、感情の起伏が激しく、という気難しい役どころ。

【解説サイト見た後】

パンダアチェはスマトラ地震の被害の大きかったところ。そこでNGOの職員として働く貴子とタカシ、インドネシア人たちをめぐる話。土地柄、どうしても津波の話になり、その傷を背負った人も多数。

その中でラウは、名の通り、海を象徴している存在として描かれている。時として優しく包み、また時として激しく攻撃してくる。しかもそれが気まぐれでいつどのような状況になるか予想もできない。まさにラウは普段は全く喋らず存在感すらないが、不思議な力によって少女を助けたり、瞬間移動したり、三か国語をペラペラと話したり、少年たちを水に引き込み殺すこともあり、夢を通してヒントを与えたり、急に戻ると言い出したりする。

これを「海」「津波」などと併せて考えていくと、まさに合致する。そうか、こういうことが言いたかったのか。

4人の青春群像の裏でこのような繊細な表現をさらっとやってのける監督の計算し尽くしたものを感じざるを得ない。

カンヌ映画祭である視点部門で受賞しているのも納得。

久々に長々とレビュー書いてしまった(笑)

主軸はサチコ。ファンタジー<民話

この映画をつまんない

と言う人はいるだろう。

ディーン様を目的に来た層はあて余るかもしれない。

気持ちは分からなくもない。

しかし、

つまんない、ではなく、

わからない

が感想として正しいのではないか?

かと言って、眠くならないのが不思議である。

自分は2回観た。

正直、1回目は難し感じなかったし、面白かった。

が、2回目は少し混乱した。

ファンタジーよりかは

童話、民話に近いと思う。

ディーン様はほとんど話さない。

主軸は阿部純子だと思う。

太賀の「えっ?」って演技が好き。

難しそうに見えて、ところどころコミカル。

スターシステムと多様的な文化映画が融合した作品で嬉しい。

この作品に出演できた、ディーン様はラッキーだった思う。ブランドが増えたと思う。

ちなみに

記者会見後はどこでもドア。

ラストはすいとん走り。

に見えた!(笑)

もうすこし、青春映画を見せてくれても良かったかな。

最後に。

サチコはタカシのことが、小さい時好きだったと思う。きっと、「しょーらいはたかしくんのおよめさんになるぅーー!」とか言ってたんだろうな。

そして、性格がめんどくさいオンナなんだろうな。

と感じながら観てた。

もう一度言うが、この映画の主人公はサチコだと思っている。

生と死の物語 なのかな、と

見終わった直後は、「意味不明」という感じでしたが

振り返ってみると、ディーンは、「死神」というか

「生と死を司る神」のような存在なのかな、と思いました。

死はあるとき突然訪れるし

人間の力ではどうすることもできないこと。

そうした神仕組みとか、運命みたいなものを、

擬人化したのかなと思いました。

なので、やはり、お母さんは、あそこで死ぬことになっていたのかな、と。

あの蝶はお母さんの魂だったのかな、とも思いました。

全8件を表示