セッションのレビュー・感想・評価

全192件中、41~60件目を表示

クライマックスのドラムソロは圧巻!!

凄く引き込まれる映画だった!

最後迄フレッチャーという人物がよく分からなかったのと、飴と鞭の使い方が秀逸なので、途中からDVの常習犯にしか見えなかった…

天才を育てたいという願望がはたして本心なのか分からないけど、演奏直前に本性を表して楽譜用意しないのはマジで胸糞展開だったけど、アンドリューが屈せずに反撃したところはスカッとしたなー

少なくとも、フレッチャーは愛を持って厳しくしているわけではないことは分かった。。。

この作品を見るマインドとしては、アンドリューのサクセスストーリーだと思って見れば、不快感はだいぶ緩和されるだろう。

"今日のツッコミどころ''

アンドリューは何故か大事な日に限って遅刻をする癖がある!

僕も遅刻はしないけど、大事な日は寝不足なことが多かったので、アンドリューの気持ち分かる。

パワハラコーチ?

Amazonプライムでの視聴が終わってしまうので慌てて視ました。

事前に思っていたのは、コーチが一見苛めに近いようなしごきをするが、実際は主人公の才能を見抜いており、愛情故のしごきというスポ根的な話でした。

ところが、実際視たら完全な苛めで、鬼コーチは自己満足だけで動いているサイコ親父でした。

見所としては、徐々にコーチの狂気を主人公の狂気が上回って行ってしまうというところでしょうか。

ただ、ラストでコーチが、ステージで主人公に恥をかかせることで復讐しようとするわけですが、このやり方では自分の方が恥をかくのでは?と疑問を持ちました。

とは言え、ラスト10分くらいの鬼気迫る演奏シーンは、それなりにカタルシスを覚えました。

スカッと

良い意味で思ったのと違った。

フレッチャーが鬼すぎて怖い。

昔はこういうのよくあったのかな、、

主人公とフレッチャーがどのようにして立ち直ったか

2人が再び師弟関係になりショーも大成功して丸く収まるのかと思ったが全然違った。

フレッチャーは自分を摘発した主人公を恨んでおり、主人公が練習していない曲を本番で披露するという鬼畜さ。

それに負けずフレッチャーに教えてもらったことを完璧に身につけびっくりされるほど上達した主人公。

2人が音楽を通して意思疎通した、、。

あらすじとしては↑だが、個人的にはそれでいいの!?って感じだった。

お互い復讐してスカッとしたからいいのか、、

最後演奏して終わるのかなと思ったら、そこからまた見所(フレッチャーの復讐)があったのはとても良かった。

心臓に悪かった

ざっくり言うと、若いドラマーが野心バリバリで成長しようと頑張るが、パワハラによって挫折するという話なんですが、自分も学生時代に打楽器をやっていたので、まるで自分が怒られてるようで怖かったです。

なかなか楽譜通りに叩けないもどかしさなども思い出して、三人で次々に試されるシーンなどは本当にいたたまれない。

パワハラする側は、一見教育熱心が高じて厳しくやってしまった、風に語られますが、実は執念深いキチ◯イ親父だったというオチはなかなかでした。

良くも悪くも、井上道義(嘘

どこからどう見ても、狂気に走った井上道義にしか見えません(嘘

とにかく絵がシャープですね。

演出も映像もスタイリッシュです。

最後のシーンの「セッション」は特に見事で(果たしてこれがセッションと呼べるのかどうかも含め)

色々と問題作たる切り口を見せつけてくれます。

小説としての面白さと、映像的なセンスには満ち溢れている その一方で、

物語自体は(登場人物と共に)破綻しており、特に、

音楽を扱った映画なのに、音楽面で残念に感じてしまったのが、なんとも残念で

どうも、作品のテーマが活きてこないのですね。

主人公である若きドラマーである彼も、師(であり、対等なミュージシャン)である彼も、

とにかく、見果てぬ技術とクオリティの先にある音楽を、それぞれ、狂人のように目指すのですが、

その手段に囚われたまま、結局、彼らの目指している音楽の姿が見えないのですね。

楽譜も、テクニックも、リズムも、ジャズも、グルーヴも、手段でしかなく、

観客と共有した先にある現象こそが音楽で、すべての音楽家の到達すべき目的地のはずなのです。

ところが、この映画はそうではない。

観客も、場合によっては音楽そのものすら、必要でなく、置いてきぼりにしてしまいます。

ですので、いわゆる従来の価値観に照らし合した形での、

音楽を、セッションをテーマと捉えてしまうと、まったくの見当違いで、非常に面白くないのですね。

ですので、どちらかというと、手段こそが目的というか、

セッションや音楽という概念に一石を投じるの映画なのだと思います。

その割に、スポコンめいたパワハラに近いレッスンや、狂気めいた行動など、

切り口の時代性としては古いものを感じてしまい、果たして、これが新しいものを表現できているのかというと

映画らしい、あり得ない展開を納得させるだけの迫力に乏しく、映画力としても、そう高いとは思いません。

ただ、芸術というのは、トータルの完成度だけでは語れないのですね。

映画としては実は破綻しており、しかし、

その尖った、言語では表現し得ぬ、収まりきらぬ魅力が、詰まった問題作であると思います。

「良くも悪くも」、が、この映画にはピッタリの表現だと思います。

鬼気迫る白熱の演技の連続

思っていた内容と全然違った。師弟関係にありがちな、反発からの信頼へ変化していく感動的な熱血青春モノと思いきや、結構ドロドロの展開でこんなにもハードだったとは。交通事故からのシーンはちょっと引いた…

ストーリー展開としては、一つひとつのシーンは深掘りせずさらっと流しているので、少々物足りなく感じた。アカデミー賞3部門受賞と言うところで期待し過ぎたか。

でも、演奏シーンは、練習・本チャン問わず迫力満点!観終わったら、顎が疲れてた…鬼気迫る白熱の演技で思わず力んじゃうな(^-^;

それにしても、J・K・シモンズの演技は濃い!(良い意味で)

導入部のジャズのリズムと街の煌めきが呼応する映像には魅せられたが、狂気的指導にリアリティ感じられず

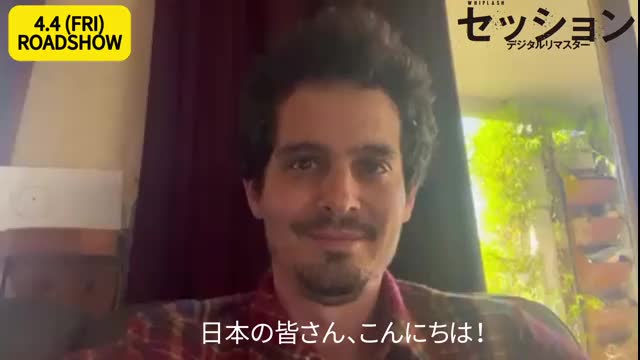

デイミアン・チャゼル監督による2014年製作の米国映画。原題はWhiplash(むち打ち)。

導入部のジャズのリズムと街の煌めきが呼応する映像には、魅せられた。しかし第87回アカデミー助演男優賞 受賞も、J・Kシモンズによる狂気的指導にはあまりリアリティを感じず。ジャズ界には無知ながら、自由で独創的なアドリブを評価するジャズの精神に反しており、一流校教師にあれはありえないだろうと。

ただ、ジャズ/音楽の映画ではなく、主人公と自分を追い込んだ教師との対決の映画と見ると、米国映画の伝統を踏まえた、なかなか良くできた映画とは思えた。一回は教師の策略(自分だけ知らない曲目をふられた)打ちのめされていたが、気持ちを何とか立て直し強引に得意曲演奏に持ち込んで持っている全て、死力を尽くし、老練な教師を感心させ、若者が勝利を得る。

ただ、映画のつくりから致し方ないのだが、主人公のドラムソロ演奏シーンに全く感動出来なかった。このソロが素晴らしかったら感動出来たのだが。後、取り上げられたジャズ曲が、自分の好みのものではなかったということもマイナス要因。もしピアノが素晴らしい曲だったら、多分評価は変わったと思う。期待が大きかったこともあるが、かなりガッカリとした。

製作はジェイソン・ブラム、ヘレン・エスタブルック、ミシェル・リトバク、デビッド・ランカスター、製作総指揮はジェイソン・ライトマン、ゲイリー・マイケル・ウォルターズ、 クーパー・サミュエルソン、ジャネット・ブリル。

脚本はデイミアン・チャゼル、撮影はシャロン・メール、編集はトム・クロス、音楽はジャスティン・ハーウィッツ。

出演はマイルズ・テラー(トップガン マーヴェリック等)、J・K・シモンズ、メリッサ・ブノワ、ポール・ライザー、オースティン・ストウェル、ネイト・ラング。

醜い人間性が見え隠れ。

この映画、賛否両論あるのは聞いてたのですが、

なるほどこれはなかなか…!

この映画は一見、音楽映画に思えますが恐らくそこに期待して観てしまうと評価は下がる一方でしょう。

たしかに、ドラムや他の楽器の演奏は素晴らしかったですが、伝えたいのはそこではなく、他の方のレビューでも書いてありましたが、主人公と講師の強烈な承認欲求ですね。

現実世界であんなにオレオレな生き方してたら周りから孤立しちゃうから、みんな空気を読みながら上手く自我を抑えて生きているけれど、

そんなこと気にせず己の考え、価値観を貫いたら…ある意味純粋にそんな生き方をする人間の衝突と人間性を浮き彫りにしたストーリーだったなと思いました。

自信なさげな主人公が鬼教官から声をかけられた途端に自信がついたのか、映画館の受付の子をデートに誘い、

それなのにちょっと上手くいかなくなったら、その子もきっと自分に迷惑をかけてドラムの練習の邪魔をしてくるだろうと、勝手な考え方で相手を侮辱して一方的な別れ話。

そんで、色々あってドラム辞めて、被害者側になった途端にその彼女に連絡するとか、その自分勝手さは鬼教官とおんなじ。

結局、もう新しい彼氏がいたからフラれるし…

鬼教官のキャラクターが強烈過ぎるから、主人公が可哀想に見えがちだけど、人間性はもともと良くない気がします。

鬼教官も最後の最後にやはり、思った通りの人間性だったわけで、結局は似たもの同士だったてことですねー

音楽のことはよく分からないけれど、音楽もスポーツも他の何でも、やっぱり楽しんでやることが大切だなと思えた映画でした。笑

狂気を纏った者同士のセッション

4年ほど前に1度動画配信サービスで視聴しましたが、久しぶりに再度視聴しました。

最初見た時も鬼気迫るシーンで圧倒されましたが、再度見てもやはり圧巻ですね。時間は107分と少し短い感もありますが、それにしても鑑賞中はずっと映画に引き込まれるため、いつの間にか映画が終わった、という感覚です。ほとんど息をつく瞬間がないですね、素晴らしいです。

主人公の心折れなさというか、絶対に認められてやるという気持ちは、純粋な気持ちというより、鬱屈した意地とでも言えるもので、自分で自分の視野を狭めていき、どんどんと追い込まれていく。

追い込んでいる張本人の教授は、あくまで彼なりの音楽への真摯さがあるわけですが、指導方法は現代ではどう考えてもハラスメント。指導では人格を否定するような発言をし、その他の場面では甘い言葉を使う、というあのコミュニケーションの取り方はDV男の手口そのものですね笑。

フェスを主人公に復讐するための場として利用する教授の意地の悪さも異常ですが、その場で反逆する主人公も異常ですね。教授の思い描く育成像とは違ったのでしょうが、主人公をそう成長させたのも教授そのものです。また主人公があの場でステージに戻れたのは、チャーリー・パーカーの話もあったからだと思いますが、2人とも似たもの同士なんですよね。

ジャズに魅せられた2人の狂気がセッションする様は、ジャズという音楽そのものが持つ心や魂をセッションさせるという行為に見えました。

主人公は次のチャーリー・パーカーになれたのでしょうか。

狂気

見てて怖かったです。

認められたくて、めっちゃ練習して、事故っても舞台へ向かって…。

事故で亡くなったって言ってた教え子は、実は自殺でって。指導者の追い詰め方も凄くて、しんどくなりました。それでも食らいつこうとする人が大きくなるんだろうな。

すごいもの観た

なんの前知識もなく観始め、止まらなくなった。

すごいわ〜

よくわからないが、サンダンス賞からのアカデミー賞って多いのかな。CODAみたいに。サンダンスで絶賛されるって。

まさに血が滲む…どころか流れる努力。

ここまでやらないといけないものなのか?

楽しければいいじゃん的な考えは邪道ですかね。

演奏できたらカッコいい。楽しいそう。そんな呑気な思いで音楽やっちゃダメなの?

他のバンドメンバーも、ドン引きせずに食らいついていく。音楽ってそんな世界なのか?

フレッチャー鬼軍曹はめちゃくちゃだけど、緩急の演技が絶妙に上手い。

ころっと騙されるのも無理はない。

街の?ジャズセッションで見せた顔も偽物なんだろうか。

最後の10分くらいは何度でも観たくなるかも。

カメラワークもすごくて。

フレッチャーとアンドリューを行ったり来たりするカメラワークが最高である。

指導者とは、、?

ラストがなければ、さらに胸くそ悪い気分だったと思う。彼は、憧れる天才を探し求めて、沢山の若い芽を摘んでしまったことにはきがつかないだろうな。

上手とか、天才とか、それだけでは指導者になれないと思った。

過酷な環境におかれないと天才が生まれない訳ではないと思いたい。天才じゃないからわからんけど。

主人公のその後はどうなるのか?良き演奏家、指導者になれるのか?気になる。

最後の演奏は

最後の演奏のだまし討ちのところはフレッチャーの「復讐」じゃなくて、相手を追い込ませて才能を開花させようとするいつもの「指導」ですよね?

私はそのように感じたのですけれど。

60点

映画評価:60点

この作品は凄い。

何が凄いかって、

最後まで和解していないのが凄い。

この手のストーリーはありがち

そして最終的に和解するか、

悪が手痛い思いをするというのがお約束。

でも、この作品は違う。

ジャズのドラマーとして

大成を志す主人公と、

自身の美学の頂点を目指す講師との

自尊心のぶつかり合い。

その本質は《セッション》にある。

観た方に勘違いしてほしくないのは、

このセッションというタイトル。

これはジャズ音楽のセッションではない。

主人公と講師の《魂》のセッションだという事。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以下、解説です

当初、漠然と有名なドラマーになりたいと

日々ドラムと向き合ってきた主人公は、

周りの人よりドラムが上手かった。

そこに鬼講師が現れた。

最初の出会いの段階では、

講師の言われるがまま萎縮していた。

講師からの要望を体現する中で、

漠然さが鮮明化していく。

自身の弱点や、音楽性、そして意識をしながらの練習の大切さ。

そのうち接点が増えていくうち、

主人公もまた執着の鬼となっていった。

いつの間にかチームの中で、

唯一講師に楯突く存在へと変貌していく

それほどの執着と希望を胸に。

普通、ここまでくると和解する。

でも講師は認めない。

彼は指導者ではなかったのだ。

講師は美の追求者。

講師の美学とは違う音が許せなかった。

互いの執着は激突し主人公は退学となる。

その後、色々あり講師と出会い

またチームを組む。

そこでも主人公はヒドイ扱いを受ける事になるのだが、貧弱な彼はもういない。

魂と魂

意地と意地

執着と執着のぶつかり合い。

この音楽はまさに

セッションなのだ。

上手く合わせた形じゃない、

殴り合いの統合。

だから特にジャズは関係ない。

【2021.7.26鑑賞】

ただのドジ映画では…笑

主人公はまず、ちゃんと約束の時間を守れるように、時間に余裕をもって行動していれば、普通に上手くいってたと思う。

バスではちゃんと降りる駅を確認して、もし乗り過ごしても対処できるように、集合時間の1時間前に着くように予定を立てるなどした方が良かったと思う。

天才かなにか知らんけど、音楽とかドラムする以前に集合時間を守れないのは人間としてどうかと思う。

あと、天才か知らんけど、本番中の舞台であんな出たり入ったりして許されるんか、と疑問。

あと、天才か知らんけど、あんな好き勝手ドラムソロしてええんかと疑問。

でも、吹奏楽部でドラムやってた身としては、指揮者の制止も振り切ってあんぐらい好き勝手ドラム叩いてくれて痛快だった笑

厳しい指導者のもと、コンクールメンバー争いをしたことがある吹奏楽部経験者なら、この映画見て、青春を思い出せるんじゃないかと思う。

凄すぎる

趣味でクラシックギターかじってますが、狂気と言えるフレッチャーの指導、フレッチャーの厳しすぎる指導を受けながらも、事故で血まみれになりながらこのバンドのメインドラマーは自分しかいないと主張するニーマン。

音楽に対する情熱をぶつけ合う2人の熱いやりとりを手に汗にぎりながら見て、自分はもう音楽をやめよう…一瞬そんなふうに思った作品でした。

熱いわ〜

めちゃめちゃ熱かった。

ニューマンの自分の追い込む姿がなんとも言えないくらい熱かったな。

フレッチャーの前時代的な恐怖で追い込むやり方に最初は泣いたりするのに

段々戦う姿勢になっていき全てをドラムに捧げる姿が昨今の

ゆるふわな青春ストーリーと違い迫力満点だった。

いわゆるスポ根ものではない。

二人の音楽狂が音楽のためならどうなってもいいという

狂った世界を凡人が垣間見る世界を楽しむ映画。

正しいとか間違いとか関係ない。

極めることが全ての二人が見ていて楽しいって話だよね。

ちょっとこんなに熱い青春はないかもしれない。

最後のライブシーンの意地悪な仕掛けを逆手に取ってやり返すあたり

めちゃめちゃかっこよかったけど、やり返されたフレッチャーが

忌々しく思いつつもそのドラムの熱に取り込まれてしまう。

まさに音楽に取り憑かれた二人の男の物語だった。

天才にあこがれる凡人たち

主人公の、特に彼女との会話で明白になるが、

「僕はドラムに夢中で君を蔑ろにするはずだから、その前に別れよう」などと

もしも本物の天才なら言わない。

彼は自分が妄想する天才の道を、意図的に歩もうとしているだけだ。

これは教授も同じで、天才を発掘できるという妄想を根拠にパワハラを続けているだけで、

それが身を結んだことは一度もなく、人ひとりを死に追いやっている。

告発されればそのまま解雇され、奏者としては小さなバーでピアノを弾く男だ。

天才にあこがれてその狂気を模倣する。そんな勘違い男ふたりが、幸か不幸か噛み合う。

最後にふたりは高みへと上り詰め、圧巻のエンディングを迎えるが、

作中で彼らの音楽を客観的に評価してくる人間は存在しない。

満足げなふたりを見せ、聴衆が拍手したかどうかすらわからないまま映画は終わる。

ラストのための映画

様々な感情が浮かんだ。

まず途中までは、この教育法はどうなのか、でも強さとか自分の意思とかが無いと厳しいだろうし。でもあまりにひどいよな。見てるだけでも気分が悪いし。難しいなぁ。って考えてた。

教授の思いを聞くと、それぞれの価値観として理解できなくもない。素晴らしいものを生むための苦しみも良いのか、いやでもエゴだろ、でも教育なんてエゴか・・・とか考えた。ここまででも、並の映画として楽しめた。

そしてラスト・・・このための映画だった。音楽を通した全力の殴り合い。ぶつかり合い。善悪でも良し悪しでもない。和解も勝利も、過去も未来もない。成功でも失敗でもない。この瞬間、二人だけのための。

こんな教育法でも、素晴らしい奏者を生み出したんだというのは、違うだろう。何の評価も無い。二人だけが、あの瞬間だけ通じた。それだけの事であり、それこそがこの映画や、音楽の本質だと感じた。

全192件中、41~60件目を表示