二郎は鮨の夢を見るのレビュー・感想・評価

全18件を表示

マグロの赤身とコハダが好きです。

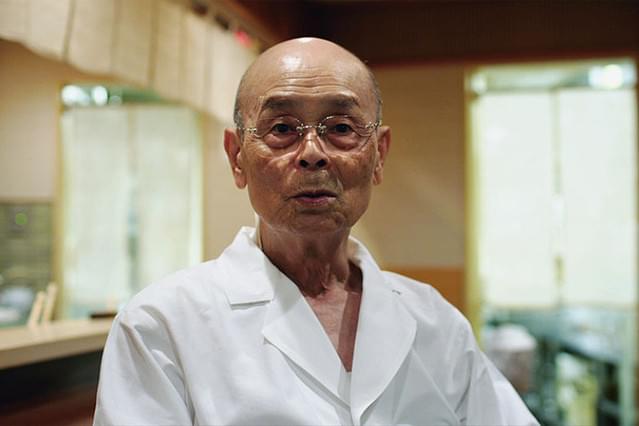

寿司界伝説の巨人『すきやばし次郎』の小野二郎氏をフィルムにおさめたドキュメンタリー。

寿司といえば、よく誤解されがちに、

「お刺身とごはんをにぎっただけのもの」

っていう定型句で言われてました。

今ではそんな偏狭を口にする人はほぼいなくなりましたけど。

寿司は日本を代表する料理。

このフィルムには食材の目利き、仕込み、そしてにぎり、提供までの工程すべてに日本人らしい完璧を求める心が横溢してます。

とくに仕込み。

ネタケースの中で鎮座している強力な魚介類+焼きもの。

ぼくらを迎え討つべくまちかまえている彼らは、きちんとした仕事をされていないと、どれだけ新鮮でも、そのポテンシャルを発揮できないそうです。

マグロの赤身とコハダが好きです。

マグロの赤身とコハダが好きです!

小野二郎さんといえば、マンガ好きには『美味しんぼ』によく出てきたあの寿司職人さんのモデルといえば、わかってもらえるでしょう。

たしかそっちの名前は「富二郎」でしたが。

捨てシャリ(とった酢飯を桶にもどす動作)を一切せず、たなごころにおさめた一貫の飯粒の数をあて、シャリのCTスキャンで空気の含ませかたを提示した、あの職人さんです。

まだ今ほど『すきやばし次郎』の知名度がなかったころ、飯粒の数をあてるパフォーマンスは、常連のお客さんなんかにはよく披露されてたそうです。

今は、本編のとおり予約3年待ちの大繁盛店ですので、そんなおあそびもやらなくなったでしょうけど。

そんな二郎さんですので、江戸前寿司関係の本によく出てらして、いろんな逸話をのこされてるんですが、おもしろかったのが、

「夕方店の軒先にでると、その日の売り上げがわかる」

という言葉。

腕組みして町をながめてると、気温や湿気から、だいたいの客足がわかる、とのこと。

こちらも、今みたいに予約ぎっしりでないころの話だそうですが、なんか神がかってますなあ。

ご本人の雰囲気ふくめ。

こんなエピソード聞くと、高級寿司をたべなれない分際ではありますが、一度は二郎さんのにぎりを口にしたいなーなんて思ってしまいます。

ぼくらは二郎さんの寿司を夢に見、二郎さんは鮨の夢を見る。

自分、歯医者をふくめたあらゆる予約が苦手なので、きっと一度も足を運ばずに夢で終わりそうですが。

スシローで満足しちゃう貧乏舌のもちぬしですが、志賀直哉の『小僧の神様』みたいに、シュポっと入ってササッとお寿司つまんでスッとお店を出る。

のれんのすみっこでゆびをキュッとぬぐう、みたいないなせを、こんなお店でやってみたいもんです。

そうなったら、もちろん食べてやります。

マグロの赤身とコハダ、食べてやりますよ!

今より先へ。

【”君はすきやばし次郎の鮨を口にしたことはあるか。”モノづくりの厳しさ、情熱の大切さを学ぶ作品。】

ー すきやばし次郎の店主・小野二郎と、長男、次男、弟子の姿を通して、鮨の神髄に迫るドキュメンタリー。

特に、職人の矜持を語る彼らの言葉の数々は、印象的である。-

◆感想

・今作、撮影時、小野二郎さんは85歳を超えていた筈だが、健啖家である。そして、彼は言う。

”お客さんより、舌が肥えてなきゃ、美味い鮨は、握れないでしょう。-

・10年掛けて、卵焼きを店に出す事を許された弟子の言葉。その手捌き。

・小野二郎さんの長男は、べらんめえ口調で、父親の鮨について語る。

・小野二郎さんの二男の店が映されるが、本店は酒のつまみを出してくれないので、酒を飲みながら、鮨をつまむ私は、こちらの店の方が合う。

- 映像でも出るが、予約は一カ月先まで一杯。(当時)お値段、三万円から。

鮨が出るスピードは速い。ゆっくり食べても、20分から30分で食べ終わってしまう。-

<モノづくりに掛ける、職人の矜持を描いたドキュメンタリー作品。ドンドン、使えなくなっていくネタが多くなっていくことを嘆きつつも(二郎さんの舌が、店に出す事を許さない。)真摯に鮨に向かう親子の姿が印象的な作品でもある。>

◼️私が本当に好きなのは、旅先で行き付けの小料理屋でご主人と何気ない会話をしながら、旨い酒の肴をつつきながら杯を傾ける事であり、我が家の家人が作ってくれる旨い料理で一杯呑む事だと言う事は、敢えて記す次第である。

武骨で真摯な様を感じ取れる

東日本大震災が生じた2011年に作られたものを、10年後に図書館の棚で偶然見つけて、借りて視聴しました。日本を代表する寿司の職人の武骨で真摯な様が十分に感じ取れて、素晴らしい作品であると思いました。一つ一つは至極当然のものであり、それをコツコツときちんと積み重ねて、繋ぎ合わせて、最終的にカウンターに座る客に出すだけ、ということです。一つ一つにはこだわりとか、信頼できる人を巻き込むといった納得感があって、これがよくぞと感心するほどに作品に盛り込まれていました。DVDでは、本編と別に採用されなかった記録の編があって、これまた興味深いものです。一連のことを習得するのに時間を要するとはいえ、修行期間一律10年という設定ルールはいかがなものかと疑問ありですが、調理場で垣間見れる仕草は、我々素人でも参考になる点が多くあって、思わず背筋が伸びるような感ありの秀作と思い、中古DVDを手元に置くつもりです。

エキゾチック

フランス人が見た、ザ・日本の職人!なんだろうな。ちらっと環境問題や...

純粋に仕事を愛している

すきやばし次郎の小野二郎さんを取り上げたドキュメンタリー。

美味しい鮨を心底追及し続ける姿勢が伝わる。仕事を愛するってそういう事だろうなと思えた。

ただこれは、職人として苦しいことに耐えるのを美化するとかそういう映画ではなく、美味しい鮨をお客さんに提供するにはどうしたらいいかということを追及した姿を率直に映し出しているなという感じがした。

映像だけでも鮨の旨味の洗練された感じが伝わってきた。

二郎さんだけでなく、働いている人全員が素晴らしい鮨を提供するための土台を作り上げていることを映し出してくれたことに感銘を受けた。

それにしても二郎さんみたいな人は何故か共通してすべてを見透かすような目をしてるなといつも思う。

フランス人が見た、ザ・日本の職人!なんだろうな。ちらっと環境問題や...

来店からの鑑賞

良質のドキュメンタリー。

もっと退屈なものかと思ってましたが、思いの外、時間の過ぎるのが早く感じた。

二郎さんは、すごくいい顔をしていた。

仕事が好きでたまらないんでしょうね。

音楽がクラッシックだが、大変映像に合っていた。

センスの良い映像、退屈させないテンポ、

ラストもキレが良い。

たかが鮨、されど鮨

「すし」は「寿司」と書くことも多いが、

「すきやばし次郎」の「すし」は「魚」が「旨(い)」と書いて「鮨」。

この漢字で表現されるのが相応しいと思う。

「すし」と一口に言っても、ネタとなる魚を扱う築地の目利きがいて、彼等プロが選んだ魚に丁寧な仕事がされ、これまたお米のプロが選び抜いた米をそれに相応しい方法で炊き、最終的にネタとシャリが絶妙なハーモニーを奏でる。

二郎さんの握る鮨がシンフォニーに例えられるが、二郎さんは謂わばマエストロ。

すべてにめを配り、最高の鮨としてまとめあげる。

「すし」は「SUSHI」として世界中で食べられるようになった。それ自体は喜ばしいことだが、中には、(日本人から見れば)「これはもうすしじゃない!」と言いたくなるような「トンデモすし」もある。

だから(世界中に広がった今だからこそ)、これは世界中のすし好きに観てもらいたいと思う。

これが、「日本の鮨」です。

魚が美しい。丁寧な仕事をされたネタが美しい。道具が美しい。職人の指先が美しい。

「美味しい」は「美しい」。

ああ、死ぬまでに一度でいいから食べたいなあ。二郎さんの鮨。

衒いのない情熱がいい

店に行けないから、行った気分にせめてなりたい

観客は「二郎の鮨」を夢見る

「すきやばし次郎」。当然私は行ったことが無いし、これから行くかどうかも分からない。だがこの映画を見てしまうと、いつかは「本物の」鮨を食べたいと思ってしまう。

このドキュメンタリーはごく狭い世界を映し出す。つまり「すきばやし次郎」で働く人々の様子を切り取っていく。そこに周囲の人々のコメント、各々がなぜ寿司屋になろうと決めたのかというバックグラウンド、そして鮨そのものを見せていくのだ。

基本的に周囲の人々が小野二郎を褒めそやす様子は別段面白くともない。いや、正確に言うと山本益博のコメントはいつものテレビタレントを見ているかのようで少々わざとらしい。しかしこのパートでは小野二郎そのものを暴いていくのではなく、彼から少なからず影響を受けた人々(2人の息子、弟子たち、客、もちろん山本自身も)の証言を元に「二郎」の存在を浮き彫りにしていく。この手法で正解だろう。なにしろ彼自身の生い立ちを述べるには1時間ちょっとの映画では役不足だし、第一普段の小野二郎は良くいるタイプのおじいさんにしか見えない。

だがここからがこの映画のすごいところだ。当然小野二郎が鮨を握る所を撮らないと話にならないのだが、この演出がとにかく素晴らしい。彼の手元にピントを合わせ、フィリップ・グラスの曲と共に、鮨を握る二郎の手がスローモーションで映し出される。一切の迷いを含まず、次々と作られていく“作品”。大げさだと思うかもしれないが、そのようでしか文字では形容できない。この完成した鮨にだけ焦点を当てることで、びっくりするほど美しく、そしてもちろん美味しそうに撮られている。

映像で食べ物の美味しさを伝えることは困難だが、この映画はそれを見事にやってのけた。ただしスローモーションを多用しすぎていて、「二郎の鮨」を美化しすぎているきらいはある。彼はあくまで板前であって芸術家ではない。それに過剰な演出を施さずとも、その過程を見るだけで十分驚嘆に値する。

もう一つ忘れてはならないのが、二郎と彼の息子たちの関係。長男の禎一は本店の跡取りだが、当の二郎は今でも板場に立っている。禎一は二郎をもちろん尊敬しているが、ある種の感情を抱いていることは彼の表情から見て取れる。さらに次男の隆士は本店ではなく六本木の支店長をしている。彼は彼で本店の二郎、禎一とは違う「親しみやすい」寿司屋を目指している。互いを尊重し合いながらも、それぞれが自分のプライドを賭けていることが分かる。ただの親の七光りではないのだ。

これ以上この映画のことを文で説明してもありきたりな賛美になるだけだろう。もしあなたの財布に余裕があるなら、今すぐ「すきやばし次郎」に足を運んでほしい。なにしろミシュランの三ツ星だ。「それだけのために出向く価値のある店」なのだから。

そんなお金(劇中では予約の場合三万円からと言っていた)など無い、というあなたはこの映画を見るべきだ。彼らの鮨にかける思いとそれぞれが持つ哲学、そして彼らが作り出す鮨を最高の形で見ることができる。

(13年3月21日鑑賞)

85歳現役、世界で絶賛されるプロ意識&唯一無二の存在

全米で絶賛された珠玉のドキュメンタリーは、ストイックな二郎さんの未だ尽きない上昇志向が圧巻でした。

生い立ちまで遡り、彼の人となりを描き、また家族でありながら弟子でもある息子たち、弟子たち、彼らとの日常業務もそのまんま描かれます。(まかないが豪華)

それでも誰でも知ってるはずの鮨が、まったく知らなかった鮨に見えてきてしまい、スクリーンに映し出されるシンプルに見える鮨のひとつひとつに釘付けでした。

おまかせコースのみのメニューは、コンチェルトのようなハーモニーを奏で、ミシュランに、星は3つ以上ないからこれ以上あげられないと言わしめ、¥30.000~でもなかなか予約が取れない状況。

次男が握る六本木店は、¥20.000~で、「銀座店は緊張するから、ここに来る」というお客さんが多いところは可笑しいのですが、それでも一度は本店で二郎さんの職人芸を堪能したくなりました。

世界のプロたちから絶賛される職人、知っておくべき、できれば経験しておくべきと思った次第です。

全18件を表示