ウォーリー : インタビュー

「ファインディング・ニモ」でアカデミー賞長編アニメーション部門を受賞したアンドリュー・スタントン監督によるピクサー・アニメの最新作「ウォーリー」は、高打率を誇るピクサー作品の中でも、「アカデミー賞作品賞候補に!」との声もあがるほど、全米でも大絶賛。そんな本作を手がけた監督に話を聞いた。動画インタビューとあわせてお楽しみください。(取材・文:編集部)

アンドリュー・スタントン監督 インタビュー

「制約のある中で知恵を働かせ、表現するからこそ、面白いものになる」

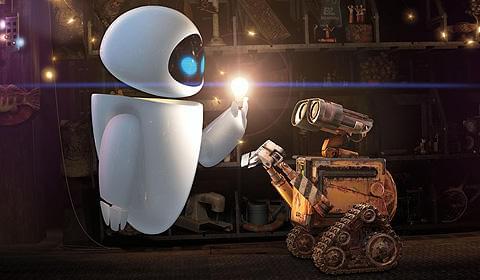

主人公は、人類が去った地球でただひとり働き続けてきたゴミ処理ロボットのウォーリー。しかし、ある時、宇宙からやってきたピカピカのロボット、イヴに恋をし、彼女を助けるために大冒険を繰り広げる。セリフがなく、電子音と動きだけで感情を表現するウォーリーやロボットたちは、実に生き生きとし、観客はその一挙手一投足に笑い、ハラハラし、そして涙すること間違いなし。誰をも魅了するウォーリーはどのようにして生まれた?

――これまで魚や車といったしゃべらないものがしゃべるものを作ってきたピクサーですが、今回セリフのないキャラクターに設定したのは?

「あまり人間化しないほうが、より彼らの世界観に入れると思ったからね。ジョン・ラセターの『ルクソーJr.』(ピクサーのロゴマークでもおなじみ、電気スタンドのキャラクター)という短編があるけど、きっと電気スタンドが生きていたら、あんな音を出すんじゃないかと思わされる。今回はあれのロボット版が作りたかった。それに、長編映画ではいつもそうだけど、キャラクターがその瞬間に何を考え、何を言っているかということは、実は脚本には書いてあるんだ。実際のフィルムでは彼らの言語……つまり機械音になっているわけで、感覚としては外国語映画みたいなものだよ」

――ウォーリーの声を作ったベン・バートはR2-D2の音声を作った人でもありますが、R2-D2との差別化をどのように考えましたか? また、監督からはどういった要望を?

「R2-D2の素晴らしさは、あの電子音だけで気持ち、感情が全部わかることで、ウォーリーに求めたものも同じだった。もちろん全く同じではいけないけど、ベンは30年もあの仕事をしていて、彼自身、同じことは繰り返したくはないだろうし、違うものを作ってくれるだろうと信じていた。ベンには、僕がこの映画で伝えたいストーリーを説明し、インスピレーションを与えるだけで細かい注文は必要なかった。彼の出す多数の素晴らしいアイデアから、ひとつを選ぶほうが大変だったよ(笑)」

――動きでの感情表現も豊かですが、ロボットなのでディズニーアニメ伝統の“つぶれて伸びる”といったことも少ない中で、動作に関してはどのように気を配りましたか?

「“つぶれて伸びる”もやっているんだけど、確かにそんなに激しくはしてないね。あとは、ウォーリーの四角い体やイヴの卵型の体から腕が出て伸びたりするところも、少しその伝統を残したところかな。でも、制約があるからこそ、僕たちも知恵を働かせることができる。『トイ・ストーリー』では、足がプレートに固定された兵隊たちがそのまま動くというのがあったけど、あれもそうした制約のある中で表現しようとするからこそ、面白くなったんだと思うしね」

――「ファインディング・ニモ」では、アニメでは難しいといわれていた水の表現に挑戦しましたが、今回の技術的なチャレンジは?

「以前から、CGアニメでも実写映画と同じようなカメラワークにしたいと思っていて、人間の手で持っているカメラだと、どうしても焦点が合わなかったり、ぶれてしまったりといった不完全な部分が、かすかにだが出てくる。今回はそうした不完全な部分もあえて入れることで、誰かが実際にカメラを持ち、その映像を撮っているかのように見せたかった。それは全く新しい手法というわけでもないし、具体的に言えば非常に技術的になってしまうのだけど、そのような表現をするため、より現実のカメラに近づけた表現が可能なようにソフトウェアを開発していったんだ」

――ゴミの山になった地球というのは、大量消費社会への批判も込められているのでしょうか?

「いや、僕の発想は全く逆で、まず主人公がひとりだけ地球上に取り残されたロボットというのがあり、地球上に誰もいなくなるという状況がどんなものかを考えた時に、住めないほどゴミが貯まってしまった世界にしようと思いついた。そのゴミの山を片付けているロボットというのは、人類の尻拭いしているようなところもあって面白いし、彼がゴミの山から、かつてどういう人類がそこにいたのかということを発見の過程も描けるからね」