ネタバレ! クリックして本文を読む

〇作品全体

「成り上がり・罪と罰」。スコセッシ映画でよく見る構図の物語だ。人として未熟な主人公が才能で成り上がり、成功を手にする。しかし、未熟ゆえに周りの人を傷つけ、罪の意識もなく堕ちていく。行き着く先には罰があり、孤独がある。自業自得ともいえる展開だが、スコセッシ映画の良さは、その行動にしっかりとした原動力があることだ。

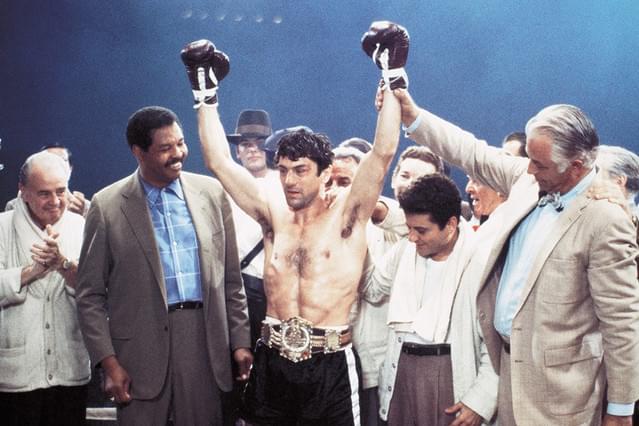

本作で言えば、その原動力は「怒り」だろう。主人公・ジェイクはレイジング・ブル…怒れる牡牛の名のごとく、怒りを抱えている。小言を言う弟や、浮気が疑われる妻、そのまわりにいる男たち。自分の思い通りにいかない彼らに対するフラストレーションを吐き出すように、リングでは拳に怒りを込める。序盤はその怒りが彼をチャンピオンまで押し上げるが、怒りの副作用によって周りを傷つけてしまい、誰も居なくなってしまう。

未成年者を働かせたことで捕まってしまうシーンは印象的だった。サポートしてくれた弟を傷つけ、妻に暴力を振るい、罪を犯しておきながら、ジェイクは「俺はなにもしていない」と叫ぶ。客観的にみればそんなことはないけれど、怒りという原動力で生きてきた彼からすれば、「ただ怒っていただけ」という言い分なのかもしれない。しかしそれは突進する牡牛のような独りよがりだ。

コメディアンとして再起するジェイクには、その独りよがりが顕著に見えた。客からヤジられても一方的に話し続ける姿。そして散々傷つけた弟の気持ちも考えず、一方的にすがろうとする姿もそうだ。仕事はガラリと変わったが、そのプレースタイルは変わらない。怒りをぶつけるボクサーから、笑いを提供するコメディアンになっても、ジェイクの「自分の感情だけを信じ続ける」という信条は、なにも変わっていない。痛々しく、切ないラストシーンだった。

映画の最後に、ヨハネ9章にあるパリサイ人と元盲人の言葉が映される。イエスが罪人であるという主義を押し付けるパリサイ人と、それを否定する元盲人。真に見えていなかったのはどちらか、ということを強調する引用であり、ジェイクとパリサイ人が重なって見える。

ただ、この作品はパリサイ人を悪だと断罪するだけではなかった。その考えに至るまでの情熱と、その輝き。「正しさ」という視点とは別にあるその魅力が、この作品にはあったからだ。

〇カメラワークとか

・スコセッシの撮り方は、質実剛健といった感じがする。余計な間を作らず、必要な場面と人物、必要な表情を次々に撮っていく。

〇その他

・弟を問い詰めるシーンは物凄く嫌なシーンだったけど、あれがジェイクの本質だった。怒りは純度100%のものでなくて、疑い、嫉妬、裏切られたという悲しみがところどころにある。それでも相手を信じられるほどの勇気はなくて、暴力という信頼できる武器に頼ってしまう。ポジティブな「独りよがりの拳」と、ネガティブな「独りよがりの拳」があった。

・八百長ボクサーの小話を一生懸命練習するジェイク。リスタートという意味ではポジティブなシーンなのに、他責思考は変わっていないっていうネガティブな意味もある。こういう二面性の演出が上手な作品だった。

ジョーカー

ジョーカー マイ・インターン

マイ・インターン タクシードライバー

タクシードライバー ディア・ハンター

ディア・ハンター ダーティ・グランパ

ダーティ・グランパ レナードの朝

レナードの朝 グッドフェローズ

グッドフェローズ ヒート

ヒート ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ 未来世紀ブラジル

未来世紀ブラジル