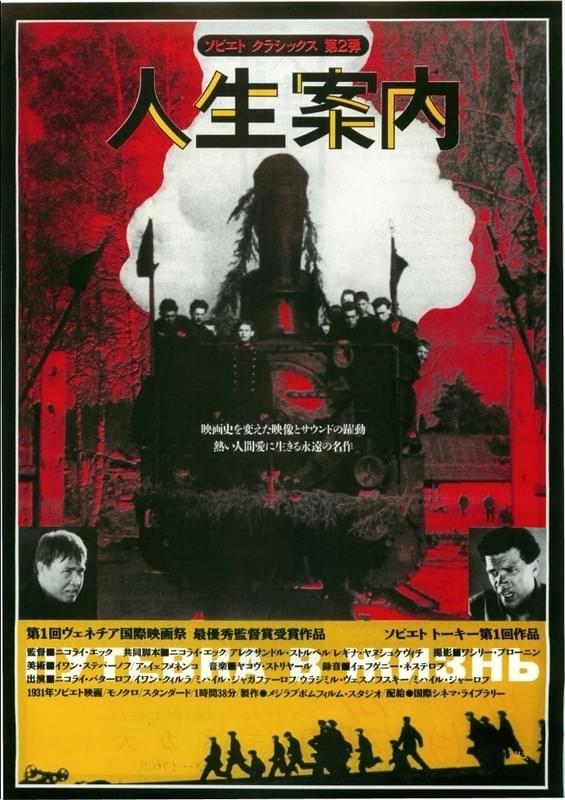

人生案内

解説

「ソビエト連邦には浮浪青少年があってはならぬ。彼等を青春溌刺たる且つ幸福なる市民たらしむべし」(レーニン)という主題を基にして作られたソ連邦最初の全発声芸術音画である。監督、脚色にあたったニコライ・エック、撮影を受け持ったV・プロニンは五年前共にモスクワ国立映画専門学校を第二回卒業生として出た新人で、作曲者Y・ストルリャルは革命劇場の有力な指揮者。モスクワ第一芸術座の名優でプドオフキンの「母(1926)」にも出演したニコライ・バターロフが主演し、助演者はイワン・クイルラ、ミハイル・ジャーロフ、アレクサンドル・ノヴィコフ、マリア・アントロポワ、ミハイル・ジャゴファロフ、ウラジミール・ヴェスノフスキー、マリア・ゴンタの面々。ターゲル式装置のターゲフォンにより録音撮影されている。

1931年製作/ソ連

原題または英題:The Struggle of Life

あらすじ

一九二三年。都市の玄関、モスクワ駅の建物の陰に座っている垢面破衣の少年の群、その目はお上りさんの持ち物をかすめ取るために光る。彼等は帝政時代の遺産、浮浪者と呼ばれ、掻払いと呼ばれる。彼等の仕事を食い物に生きている寄生虫がある。寄生虫フォムカとその情婦レリカの仕事から物語は始まる。少年コリカには父もあり、母もある。だが雪の朝、母は街上で浮浪少年に襲われて倒れ、また起き得ぬ。悲しみは残された。父を酔いどれにし、コリカはわが家を迷い出て浮浪の群にはいる。浮浪群は次第にその数を増し、夜となく昼となく街の危険が絶えぬ。彼等を救い正業に就かせるために政府直轄の勤労コムウナがある。コムウナでは各自がそれぞれに適する仕事を選び、寝食苦楽が共にされる。けれど成績は上がらない。勤労を嫌い、組織を嫌うルンペンの心が幾回となく彼等を脱走させる。コムウナの直接指導者セルゲーエフは破天荒な自由勤労の方法を考え出す。さしも頑強だった少年ムスターファもワーシカも最早脱走しない。新しい建設をめざして彼等大勢を乗せた列車が都を後にする。停車場から二〇キロの田舎、嘗ての宗教の殿堂が今の勤労工場コムウナの工場だ。靴、大工、指物、機械、工具類の製作に一同が愉快に働き始める。春、川の水が解け、野の雪が融ける。春は彼等ルンペンの心を呼び醒ます。その心を捉えるために再び女を抱えた寄生虫がこの地へやって来る。セルゲーエフは彼等を野に放つことを考える。鉄道敷設の工事がそれだ。工事の進行と共に寄生虫の張る網も拡がる。ワシカがまず寄生虫の網に引っかかり、続いて多くの同僚が酒と煙草と女とを擁するこの甘い巣を訪れる。建設の仕事の規律は次第に乱れてくる。遂にムスターファはコリカと相囲まり正義の仲間と共に一夜この巣を襲い、敵の一体を捕縛する。ただフォムカだけが闇に乗じて逃れ去る。駅から勤労コウムナ工場までの鉄道は遂に完成した。明日の開通式の準備のために時間が掛かり、ムスターファが帰るときには既に夜となった。一人、自分たちの努力の結晶たる鉄路の上をトロッコで走らせながらムスターファの口を衝いて出る愉快な歌は彼の故郷、遠い中央アジアマリイ自治共和国の民謡だ。突如、彼のトロッコは鉄路から放り出される。それは寄生虫フォムカが復讐のためにレールを破壊したからだ。フォムカとムスターファとは闇夜に相対した。フォムカの手に短剣が光る。烈しい格闘の後やがて--悲鳴。夜は静かに明け放たれる。歓喜をいっぱいに乗せた最初の列車が、今駅から勤労コウムナ工場に向かおうとする。最初車掌になったコリカの喜び。暫く会わなかった父親にも巡り合う。彼の口から出発の呼子の笛。だが最初の機関士たるムスターファは何処にいる?列車は歓喜を乗せて疾走する。急停車、線路に横たわる死体。血潮に染んだ短剣によってムスターファが敵フォムカのために倒されたことがわかる。涙が皆の頬をつたう。勤労コウムナ駅ではセルゲーエフをはじめとして数百の人々が最初の列車の到着を待っている。列車は遂に来た。だが最初にテープを切ったのは機関車の先頭に横たわったムスターファの死体だった。みんなの頭から帽子が除かれた。悲しい汽笛が鳴る。セルゲーエフは涙のうちに言う。「どうしたムスターファあんなに機関士になりたがっていたのになあ。」

スタッフ・キャスト

- 監督

- ニコライ・エック

- 脚色

- ニコライ・エック

- 原作

- Patyovka v zhizn

- 撮影

- V・プロニン

- セット

- I. Stepanov

- 作曲

- Y・ストルリャル

受賞歴

第1回 ベネチア国際映画祭(1932年)

受賞

| 監督賞 | ニコライ・エック |

|---|

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

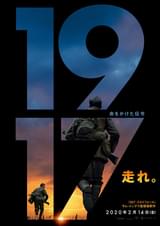

バケモノの子 1917 命をかけた伝令

1917 命をかけた伝令