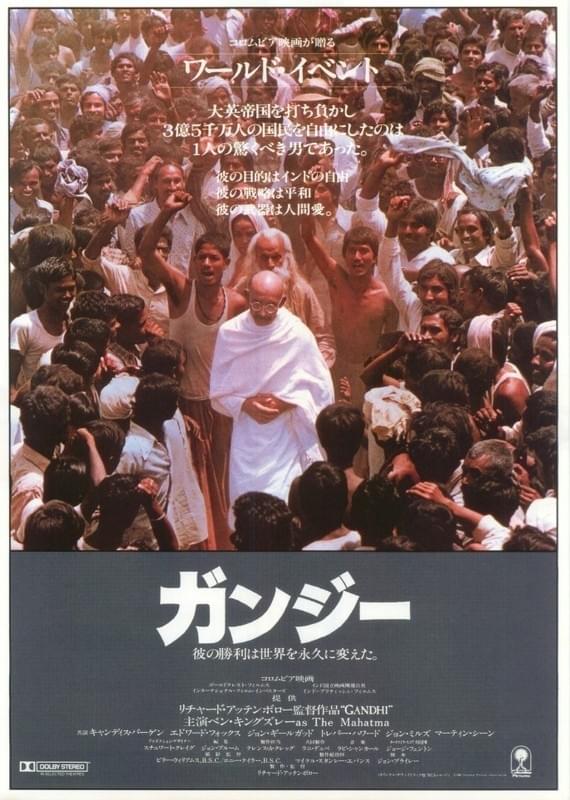

<Caution!内容に触れています。>

ー 冒頭、イキナリ、ガンジーの暗殺シーンが映されてビックリする。だが、このイントロが三時間に分かる作品構成をビシッと締めているのである。ー

・その後、時は遡り、若き弁護士でもあったガンジーが英領南アフリカの一等車に乗っているシーンに移る。ガンジーは、車掌からインド人であるという理由で、或る駅のホームに叩き出されるのである。このシーンから、ガンジーはインドの非暴力・不服従をモットーとした独立運動に身を捧げて行くのである。

・インド独立の大きなきっかけとなった、イギリスのダイヤー将軍による”アムリットサル事件”のシーンでの、英国軍隊が武器を持たない女性、子供を含めた群衆に、次々に発砲していくシーンの映し方が凄い。空になった薬莢が地面に次々に落ちる中、斃れ行く多くの民衆の姿。

この事件をきっかけに、インドの民の怒りは爆発するのだが、それを知ったガンジーの深い憂愁の表情が印象的である。そして彼は言うのである。”暴力では勝てない。”

その報は、インド中に伝わり、民は自分達が殺した英国に仕える警察官の家族に詫び、非暴力運動は加速するのである。

・更には、英国製の塩を使わない”塩の道”運動のシーンも凄いのである。英国兵士たちが行く手を塞ぐ中、インドの民は殴られ倒れても、次々に新たな一団が”無抵抗”の状態で英国兵士たちに向かって行くのである。

・今作では、ヒンドゥー教徒とムスリム他、多数の宗教を信仰する民がいるインドならではの、独立への苦難も描かれる。そして、ガンジーと共に戦って来たジンナーはムスリムの国パキスタンを建国するのである。

・そして、インド独立が成された後に、冒頭のガンジー暗殺シーンが再び描かれ、今作は幕を閉じるのである。

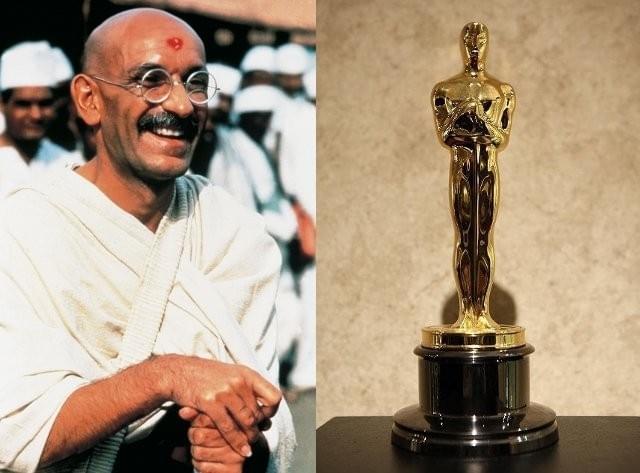

<今作はガンジーが非暴力・非服従を信念にインド独立を成す50年を描いた歴史大作であり、ベン・キングスレーの抑制した名演が、写真で映された実際のガンジーにしか見えない作品である。>

■今作と、マウントバッテン卿にフォーカスした「英国総督 最後の家」を合わせて鑑賞すると、インド独立の過程の理解がより深まるかな、と思います。

ザ・ウォーク

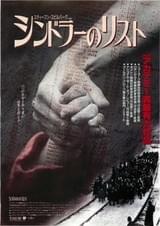

ザ・ウォーク シンドラーのリスト

シンドラーのリスト セルフレス/覚醒した記憶

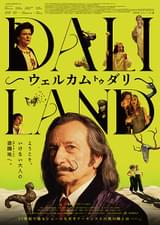

セルフレス/覚醒した記憶 ウェルカム トゥ ダリ

ウェルカム トゥ ダリ セキュリティ

セキュリティ サスペクト-薄氷の狂気

サスペクト-薄氷の狂気 千年医師物語 ~ペルシアの彼方へ~

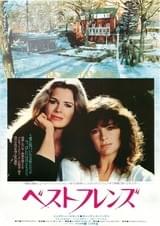

千年医師物語 ~ペルシアの彼方へ~ ベストフレンズ

ベストフレンズ チャーリー

チャーリー 遠すぎた橋

遠すぎた橋