砂の女

劇場公開日:1964年2月15日

解説

安部公房の原作を、安部公房が脚色、「おとし穴」の勅使河原宏が監督した寓話、撮影もコンビの瀬川浩。

1964年製作/147分/日本

配給:東宝

劇場公開日:1964年2月15日

あらすじ

八月のある日、一人の教師が砂地に棲む昆虫を求めて砂丘地帯にやって来た。やがて夕暮となり砂丘の集落のある家で一夜を過した。蟻地獄のような穴の底にあり砂に蝕まれた破屋。そこに住む艶かしい三十前後の女。夜更けて女は砂の浸蝕から家を守るため砂かきの労働を始めた。翌朝目覚めた男は素裸で砂にまみれて寝ている女を見、苦々しい思いで家の外に出たが、崖には昨夜使った縄梯子は消え失せていた。驚いた男は自分が砂かきの労働力として雇われたことを知り愕然とした。女の言によれば、この集落は、砂という同一の敵によって固く団結していると聞かされるが。男はどうにかして逃げようとする。砂かきの世界に安住する女と、空白感に耐えられない男。しかし遂に穴の外に出ることに成功する日が来た女を騙し、ロープで崖を登る。が監視員に発見され失敗に終った。男はしかし脱出の夢は捨てなかった。穴を掘ってカラスをいけどり希望という名をつけたのもその現われだ。そんなある日、その穴に水がわき出ることを知り狂喜した。渇きに耐えられなかった男は、この突然の発見が脱出への渇望をおしのけた。やがて冬になり、女は子宮外妊娠で穴から出たのを機会に、男は縄梯子を登り、穴の外に立った。しかし男はまた穴の中に帰っていった。溜水装置を点検した男はもはや逃げる理由はなかった。男は水の出現で砂の穴の生活から自由を発見したのだ。それから七年後男の失踪宣告が下った。

スタッフ・キャスト

受賞歴

第38回 アカデミー賞(1966年)

ノミネート

| 監督賞 | 勅使河原宏 |

|---|

第37回 アカデミー賞(1965年)

ノミネート

| 外国語映画賞 |

|---|

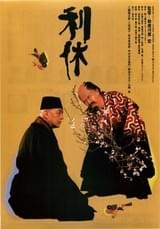

利休

利休 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子