いのちぼうにふろう

劇場公開日:1971年9月11日

解説

昭和四十四年七月、黒澤明、木下恵介、市川崑監督と「四騎の会」を結成した小林監督がならず者の世界に材を得て放つ時代劇。山本周五郎原作『深川安楽亭』の映画化。脚本は仲代達矢夫人で女優の宮崎恭子が隆巴(りゅう・ともえ)のペンネームで執筆。監督は「怪談」の小林正樹、撮影は「無頼漢」の岡崎宏三がそれぞれ担当。1971年10月16日全国公開。第45回キネマ旬報ベスト・テン第5位。

1971年製作/121分/日本

原題または英題:Inn of Evil

配給:東宝

劇場公開日:1971年9月11日

あらすじ

その「島」は四方を堀に囲まれていた。その千坪ばかりの荒れ地は「島」と呼ばれ、島と街を結ぶ唯一の道は深川吉永町にかかっている橋だけである。安楽亭は、その島にぽつんと建っていて、ここには一膳飯屋をしている幾造、おみつ父娘に定七、与兵衛、政次、文太、由之助、仙吉、源三が抜荷の仕事をしながら住んでいた。安楽亭は悪の吹き留りであり、彼らは世間ではまともに生きることのできない無頼漢だ。一つ屋根の下に寄り集りながら他人には無関心であり、愛情に飢えながらその情さえ信じない。ある日、男たちに灘屋の小平から抜荷の仕事が持ち込まれた。和蘭陀や唐から禁制品を積んだ船が中川へ入る。定七らが小舟で抜荷した品物は安楽亭に隠匿し灘屋が客に応じて運びだす。だが定七は小平に疑惑を抱いていた。前回の仕事で小平が手引した時、仲間が二人殺されている。しかも、新任の八丁堀同心岡島と金子が安楽亭探索に血眼だ。そんな時、定七と与兵衛は街で無銭飲食の果て袋叩きにあっていた質屋の奉公人富次郎を助けてきた。富次郎は幼馴染みのおきわと夫婦になろうとしていた。ところが、おきわの母親が急死すると、怠け者の父親は娘を女衒の権六に十二両で売りとばしてしまった。思いあまった富次郎は店の金を盗み、おきわを捜し廻ったが目的の果たさぬうち持ち金を使ってしまったという。数日後、与兵衛がおきわの無事を知らせてきたが、身代金として二十両いる。富次郎は、命を捨てても自分の力でおきわを助け出そうとした。安楽亭の無頼漢たちは、自分が人助けをする柄でないと思う。しかし、抜荷は自分たちがやらなくても誰かが運ぶだろう。が、おきわは彼らが助けなければ救い手がない。安楽亭の荒らくれたちは自分たちにはなかった夢を若者に託し、その愛を実らせようと、身の危険を冒して灘屋小平からの話を引受けた。しかし、彼らの行動を知っていたかのように、十三夜の月が川面を照らす中を抜荷を積んで安楽亭を目指す二艘の小舟を、捕手の群れが待ち受けていた。一方、以前この無法地帯にぶらりと入ってきて、住みついた男が富次郎に二十両を手渡した。昔、木場の材木屋にいたその男は、帳場に穴をあけて追われ、五年ぶりに江戸に帰ったが、その間妻子は生活苦で死んでいた。金のために妻子を殺した男は金を呪った。一方定七は満身に傷を負い一人捕手の群れを逃れて安楽亭にたどりついたが、それを追うように御用提灯の波が島を包囲した。

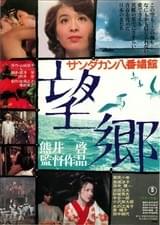

サンダカン八番娼館 望郷

サンダカン八番娼館 望郷 切腹

切腹 ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク