劇場公開日:2024年12月27日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

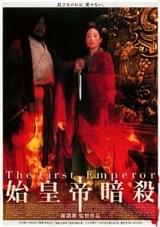

撮影監督出身のチャン・イーモウの初監督作品で、デビュー作にしてベルリン国際映画祭の最高賞である金熊賞を受賞するという快挙を成し遂げた一作。

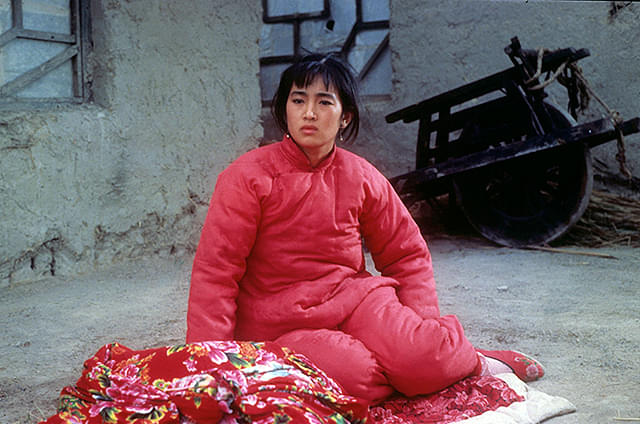

1920年代末の中国山東省の小さな村。貧しい農家の娘である九児(チウアル)は、困窮する家を救うため、半ば売られるような形で造り酒屋の主人のもとに嫁ぐことになる。嫁入りの途中、コーリャン(モロコシ)畑で強盗に襲われるが、それを助けたのが余占鰲(ユイ・チャンアオ)だった。嫁入り後、九児はコーリャン畑で余と再会し、2人は結ばれる。やがて九児は、夫が行方不明となったことで未亡人となり、酒屋を自らの手で切り盛りすることに。そして余と結婚し、子どもにも恵まれ、幸せな日々を送るが……。

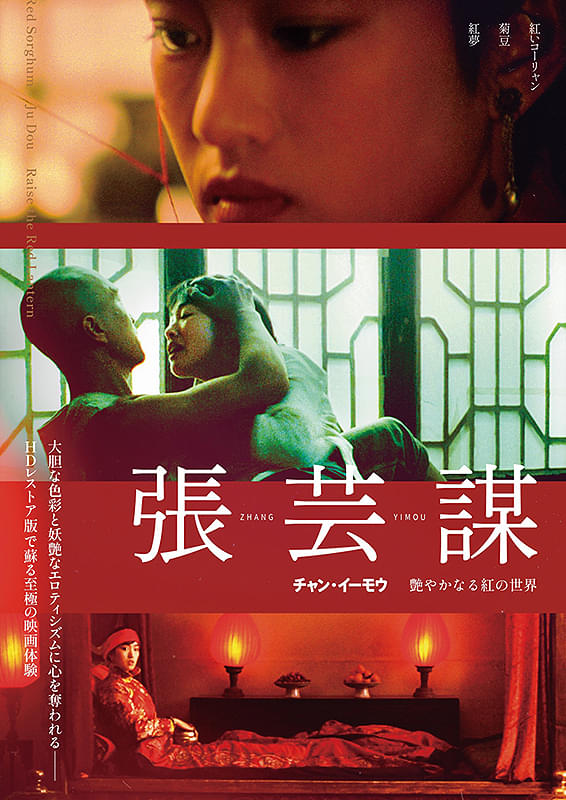

九児がまとう花嫁衣装や夕陽に照り返る大地、コーリャン酒など、「紅」を効果的に配した画面構成と映像で鮮烈な印象を残した。主演は、本作がデビュー作で、以降もイーモウ監督とのタッグが続くコン・リー。2024年12月、「張芸諜 チャン・イーモウ 艶やかなる紅の世界」と題した特集上映にて、HDレストア版でリバイバル公開。

1987年製作/91分/中国

原題または英題:紅高梁 Red Sorghum

配給:AMGエンタテインメント

劇場公開日:2024年12月27日

その他の公開日:1989年1月27日(日本初公開)

原則として東京で一週間以上の上映が行われた場合に掲載しています。

※映画祭での上映や一部の特集、上映・特別上映、配給会社が主体ではない上映企画等で公開されたものなど掲載されない場合もあります。

スタッフ・キャスト

受賞歴

第38回 ベルリン国際映画祭(1988年)

受賞

| 金熊賞 | チャン・イーモウ |

|---|

サタデー・フィクション

サタデー・フィクション ハンニバル・ライジング

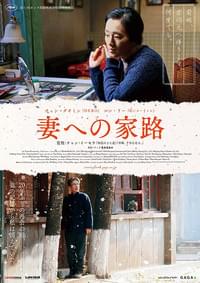

ハンニバル・ライジング 妻への家路

妻への家路 紅夢

紅夢 西遊記 孫悟空 vs 白骨夫人

西遊記 孫悟空 vs 白骨夫人 菊豆

菊豆 シャンハイ

シャンハイ 活きる

活きる 始皇帝暗殺

始皇帝暗殺 三国志英傑伝 関羽

三国志英傑伝 関羽