ネタバレ! クリックして本文を読む

◯作品全体

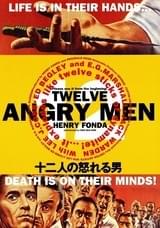

本作を観て最も心を打たれたのは、登場人物たちの思考や感情が、対話を通して少しずつ変化していく過程だ。

冒頭、陪審員たちはほとんどが有罪と判断し、早く議論を終えて日常に戻りたいという空気が支配している。私自身も、「さっさと落とし所を見つければいいのに」と思っていた。多くの登場人物と同じく、青年を「遠い誰か」として見ていたからである。しかし、一人の男の冷静な問いかけが、その空気を揺るがす。「疑いの余地がある」というその一言は、理屈ではなく、誠実さと責任感に裏打ちされていた。

議論が進むにつれ、最初はただの「被告人」でしかなかった青年が、徐々に「一人の人間」となっていく。まるで彼がその部屋にいるかのように、その表情や背景を想像し始めた自分に気づいたとき、私は陪審員たちとともに変わっていたのだと思う。

特に印象的だったのは、自身の過去の経験をもとに強い偏見をぶちまけ続ける一人の男だ。彼は終始感情的に発言し、声を荒げながら自分の正しさを主張し続ける。しかし、次第に彼の言葉は力を失っていく。それは誰かが明確に論破したからではない。周囲の人々が、彼を正面から相手にせず、沈黙や視線、背中で「もう聞かない」と態度を示すからである。怒声ではなく、静けさが説得力を持つ瞬間だった。

物語が動くとき、登場人物が激しく言葉をぶつけ合う作品は多いが、本作はそうした表現を多用することの危うさにも目を向けている。その演出に、深い共感を覚えた。

この映画は、たった一つの部屋だけを舞台にしている。場所の移動もなければ、音楽で感情を煽るような演出もない。それにもかかわらず、人間の感情の揺れや関係性の変化が驚くほど鮮やかに伝わってくる。声のトーン、間、視線、沈黙――そうした細やかなやり取りによって、人物の内面が徐々にあぶり出されていく。派手な動きがなくても、人は変わる。それを、たしかにこの作品は証明していた。

そして迎えるラストシーン。陪審員たちは判決を終え、それぞれが静かに部屋を出て行く。誰も言葉を交わさず、振り返ることもない。ただ一人ひとりが、別々の方向へ歩いていく。まるで、何事もなかったかのような静かな退室だ。しかし、その背中には、先ほどまでの議論と葛藤を経て生まれた変化が確かに宿っている。誰も劇的な表情を見せることはないが、観客にはわかる。彼らは違う人間になって帰っていったのだ。

一つの部屋の中だけで完結した物語は、登場人物たちの外見にほとんど変化を与えない。だが、内面では大きな何かが動いていた。その変化を観客に「見せる」のではなく、「感じさせる」ことに成功している点に、私は深く感動した。

◯カメラワークとか

・老人が無罪へと意見を変えるとき、イマジナリーラインを超える。空気が変わる一歩目。その衝撃がカメラワークにもある。

・名前もわからない男たちの立場を混乱せずに見られるのは、カットごとにカメラに収まる人物を計算しているからだと思う。意見が対立したときには対立した複数人の人物をカメラにおさめ、同じ方向を向いていれば同じ意見、対立していれば別の方向を向く。同じ意見であれば別のところから同じ意見の人間のもとへ行く。会話の中でさりげなく人物のポジションを変え、カット割りで印象付ける。それがすごく上手い。

・ファーストカットもシンプルながらスマート。裁判所の外観をなめるように上へPANして写し、次のカットで内観の広い空間を下へPANする。そしてそのまま手前の人物の動きを追って、狭い室内へとカメラが向かっていく。物語の導入としてすごく自然なカメラワーク。派手ではないけど、作品に入っていける用意ができるようなファーストカット。

◯その他

・「映画館で見た映画もわからないなんて信用できない」というくだりで、メガネの男にここ1週間位の食べたものとか見た映画を聞いていくシーンがあるけど、あそこだけちょっと説得力がない。青年が映画のタイトルを聞かれたのはその日の朝か、遅くとも次の日のうち。メガネの男が答えられなかったのは4,5日も前の同時上映の映画の話だ。「そもそも、記憶は信用できない」っていう例であることはわかるんだけど、そこまで遡った記憶と数時間前の記憶を並列して語るのは、なんか釈然としなかった。

・部屋から歩いて何秒、というのを再現するところが好きだ。大の大人たちが、椅子や時計を使って現場を再現し、それを固唾をのんで見守っている。最初の冷めた空気感からは想像もできないが、そのときの彼らなら真剣に臨む。その感情の変化がわかるのが楽しい。

怒りの葡萄

怒りの葡萄 黄昏

黄昏 未知への飛行

未知への飛行 バルジ大作戦

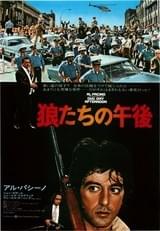

バルジ大作戦 狼たちの午後

狼たちの午後 その土曜日、7時58分

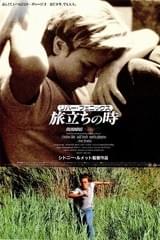

その土曜日、7時58分 旅立ちの時

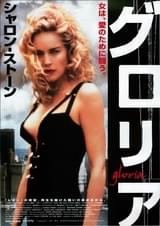

旅立ちの時 グロリア

グロリア ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド