音楽と音から「国宝」の魅力に迫る 李相日監督、音楽の原摩利彦、音響の白取貢が109シネマズプレミアム新宿でトーク

2025年8月28日 14:00

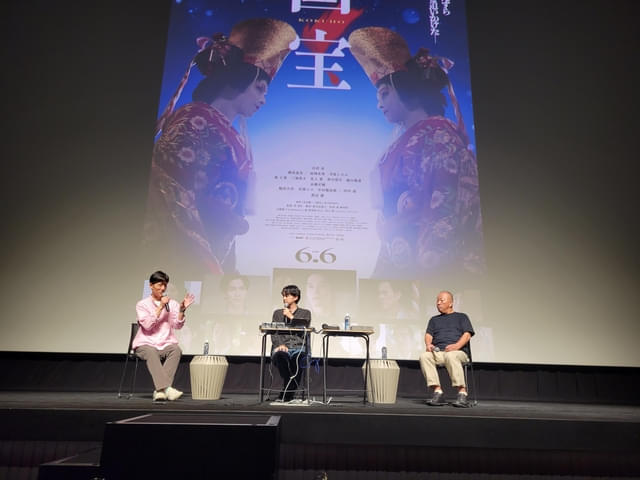

109シネマズプレミアム新宿で7月5日に開催された映画「国宝」(公開中)スタッフトークショー付き上映の公式レポートが公開された。

坂本龍一氏監修の音響システム「SAION -SR EDITION-」を搭載し、徹底的に音にこだわった109シネマズプレミアム新宿シアター7での上映で、李相日監督、音楽の原摩利彦氏、音響の白取貢氏が登壇し、音楽の切り口から「国宝」の魅力に迫るトークを展開した。

李監督と原氏は、「流浪の月」に続き2度目のタッグ、白取氏は「フラガール」や「悪人」をはじめ複数の作品に参加している。原氏を李監督に紹介したのは白取氏で、「日本には数々の素晴らしい作曲家がいらっしゃいますが、原氏の楽曲を聴いたとき、イメージ・空間がすごく頭をよぎり、とても気に入った。ぜひ日本を代表する作曲家になってほしいと思い」と振り返る。当時は、野田秀樹氏率いる NODA・MAPの舞台の音楽監督を務め、前作をきっかけに映画音楽での活躍も増えたという原氏。李監督は「僕も白取さんも、映画音楽界に原摩利彦が見つかってしまったな、と」と冗談めかした。

(C)吉田修一/朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会

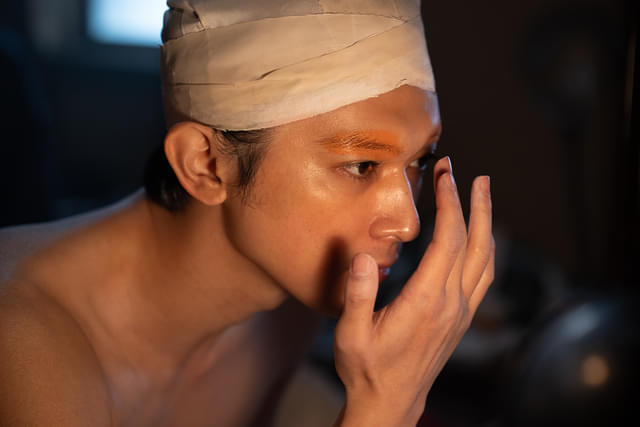

(C)吉田修一/朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会「登場人物の心の底の方に手をぐーっと伸ばしていって、そこに届くような音楽を」と李監督の前作からの学びを語り、続く「国宝」では、「喜久雄や俊介はもちろんのこと、それ以外の廻りの人たちの人生が多くあるので、もう少しスケール感を出す。前回は縦の広がりだったけれども、今回は横の広がりも出す」ことが必要だった述懐。「俳優さんの芝居にそのまま上乗せするのではなく、感情の裏側、その感情の種が何なのかといったことを探って音楽にしてほしい」といったディスカッションを李監督との間で重ね、「風景に音楽をつけてはいない」「人物とかを通り抜けた奥にアプローチしている感じ」と制作プロセスを語った。

原氏の音楽の魅力について白取氏は、「心情に訴えるような、切ると後からばい菌がじわじわと湧いてくるような。その時はあまり何も感じないが、後から痛みや感情を感じるような」余韻だとコメントした。

音にこだわる109シネマズプレミアム新宿での上映に、鑑賞中は「自分の作った音がどこから出てくるか、といったことを考えていた」が、「距離感がわからなくなって、遠いところから流れてきている」ようで、「自分が音楽をつけるときはこういうことを求めていたのかも」とその印象を語る原氏。李監督は「109シネマズプレミアム新宿で聴くと一つ一つの音が粒だって聞こえる」「エレガントに聞こえる」と、その音響を賞賛した、白取氏も、「鈴太鼓の音や足を踏む音など、一つ一つのディティールがこの劇場では如実に、シンプルに、厳かに出てくるので聞きやすい、いい劇場だと思った」とプロの観点から太鼓判を押していた。

映画の効果音のほとんどは現場で録音したものではなく、後から付け足されるものであり、“MED”=Music(音楽)、Effect(効果)、Dialogue(セリフ)の3つを繊細にコントロールしながら調整していくのが白鳥氏の仕事だ。「現場でセリフとかガヤガヤといった音を撮って、仕上げとして音楽とSEを乗っけて、最後にバランス、音のミックスを作る」と解説する。“MED”のバランスを取るという意味では、今回、歌舞伎の音と原氏の音楽をどのように融合させるのかが大きなポイントだったとのこと。分岐点となったのは、子供時代の喜久雄と俊介が万菊の歌舞伎を鑑賞するシーン。歌舞伎の音源と劇伴のぶつけ方が非常に上手くいったことで、「これで最後までいける」という手ごたえを感じたと振り返る。

元々は万菊の「鷺娘」のシーンは、原氏の音楽がメインで流れ、少年・喜久雄の心情に入っていく設計だったという李監督。ところが白取氏の作ったものを聴くと「『鷺娘』の音がドン、ドンと飲み込むように、前に出てきて、そこと原氏の音楽がすごいせめぎ合っているような」音になっており、「これがこの映画のトーンの形になっていくんだな」とそこで気づかされたそう。

歌舞伎の音楽と、西洋由来の音楽(劇伴)をぶつけることについては、新作歌舞伎「野田版 桜の森の満開の下」での経験が活きていると原氏。「『野田版 桜の森の満開の下』の際は、生演奏のお囃子と自分の音を混ぜるというものでしたが、こんなに歌舞伎って自由なんだ」という気づきがあり、その経験と、昨年の田中泯の舞台の音楽を担当した経験も相まって今回の万菊のシーンに繋がったと明かした。

最初に李監督に送った音楽デモは、メロディは無く、冒頭の長崎のシーンの、喜久雄の父が倒れた後に流れる、印象的な一つの音色を中心に構成されていた。この音は中世の楽器であるヴィオラ・ダ・ガンバの音を加工したもの。実はこの音が次に流れるのは、映画のラスト、喜久雄が「鷺娘」の準備が出来て立つ瞬間だ。これは映画自体のシナリオとは別の、原氏の音楽シナリオによる演出だそう。「劇場のバケモノ、得体のしれないモノが、初めから喜久雄を呼んでいた」という物語を原氏が音楽で表現した。

最初に李監督にデモを送る際には、メロディが欲しい、と絶対言われるのはわかっていたものの、「自分が今、正直に、『国宝』に対して思っている音」を表現したものを送ったという。さらに、制作過程では、“合宿”として、李監督と杉田プロデューサーが合計5回、日数を合わせると3週間以上もの時間、原氏の部屋に一緒に籠って作業を行った。

「国宝」のタイトルが出るシーンで流れるメロディである、メインテーマを発見するまでが一番大変だったと振り返る李監督。ここで原氏は持ち込んだキーボードでメインテーマのメロディ、そしてそこの派生形のメロディを実演奏し、映画のほぼ最後まで、2つのメロディを軸にし、ラスト圧巻の「鷺娘」のシーンの音楽も、冒頭のメインテーマの一音一音を長く、引き伸ばしたもので、それがストリングスの大きなメロディになって大きく広がっていくものがあると明かした。

また音色についても、最初の長崎のシーン、タイトルのシーン、俊介が劇場を飛び出すシーン、最後の「鷺娘」、そして主題歌の「Luminance」で統一して使われている美しい音色を紹介し、メロディと音色の両方の面で、映画の全編を貫く仕掛けが明かされた。「Luminance」の制作は、井口理の声に出会った李監督・原氏が、彼の声でどうフィナーレを迎えるかという命題から出発。喜久雄の最後のセリフからエンドロールに移行する際、どのタイミングで井口さんの声が入ってくるか、「映画は終わるが、世界は広がっていく」という接続をどう表現するかといった点を李監督と原氏で議論したという。「映画の物語を、ホメロスのように、神話を語るようにまとめあげてくれるような曲にしたいなと思っていた」と原氏はそのイメージを語る。

ラストシーンで使用されている音色はヴィオラ・ダ・ガンバやリュートといった中世の楽器のもの。歌舞伎が生まれた時代である十七世紀に、世界の違うところで鳴っていた音色。それらを現代の技術と井口の存在と組み合わせることで、現代的な神話のように感じさせる楽曲を作り上げた。坂本美雨が手掛けた歌詞については「目で見たときよりも歌ったときに輝きが立ち上がる」と評した。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

本日公開 注目特集

本日公開 注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

本日配信開始 注目特集

本日配信開始 注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

本日公開 注目特集

本日公開 注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

![From The Edge Original Soundtrack [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/41MQumJCk0L._SL160_.jpg)