大林宣彦監督、映画界のデジタル化は「科学文明が生んだ芸術の当然の運命」

2012年12月23日 12:15

[映画.com ニュース] 映画界におけるデジタル技術の革命を検証するドキュメンタリー「サイド・バイ・サイド フィルムからデジタルシネマへ」が12月22日、都内の劇場で公開初日を迎え、大林宣彦監督がトークイベントに出席した。

製作を務める俳優のキアヌ・リーブスが自らホスト役を務め、マーティン・スコセッシ、ジェームズ・キャメロン、デビッド・フィンチャーら巨匠をはじめ、撮影監督、編集技師ら映画制作者たちへのインタビューを敢行し、デジタル映画制作の未来を探っていく。

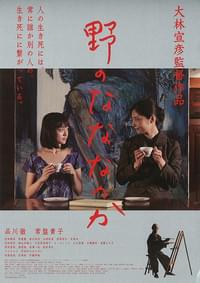

最新作「この空の花 長岡花火物語」でデジタルシネマに初挑戦した大林監督は、「多くの人はフィルムの味を出そうとデジタルをやってるけど、それはダメだと思う。デジタルの良さを発見する、それがデジタルをやるということ。だから大学の教授なんかをやってみて、若者のデジタル制作の失敗から多くを学んだ。『この空の花』はフィルムでやったら20億かかるけど、その10分の1以下でできた。フィルムにこだわっていたら実現しない」と力説した。また、「今フィルムをやっているのは山田洋次さんだけ。『僕はフィルムがなくなったら映画を撮れない』と言ってる。それは画質だけの問題でなく、演出にも関わるから。フィルムの予算ではNGを出せるのは2回まで。その緊張感の中でしか用意とスタートがかけられないということ」と解説。そして、「どちらが良い悪いかを決めるのは政治家と経済家。どっちも良いというのが芸術家。『この空の花』がいつか古典と言われるように、若い人に越えていってほしい」と熱く語った。

また、「フィルムで撮るものはデジタルでは撮れない。同時に、デジタルで撮れるものはフィルムでは撮れない。そこから新しい映像文化が生まれる。悪い意味にとらないでほしいけど、是枝君などは素人だった。だから映画を塗り替えることができた」。そして、「誰もが映画を撮れるということは豊かな可能性があるということ。デジタルは自主上映ができるので、興行主に大半をもっていかれることがなくなった。インディーズにとってもありがたいこと」と自主映画の明るい未来を展望した。

さらに、「無声映画がトーキーになった時、誰も進化だと思わなかった。これで映画はダメになると。観客は役者の声を聞いてがっかりしたし、多くの俳優が仕事を失った。だけどそれは科学文明が生んだ芸術の当然の運命。僕は最大のフィルム党だけど、これが時代の流れでもある」とデジタル化の波を肯定。一方で、「アメリカではフィルムとデジタルの両方の可能性を探っているけれど、日本は『オール・オア・ナッシング』で『サイド・バイ・サイド』どころじゃない。日本の映画人は映画界の現状をもっとより深く認識する必要がある。ただただ技術が発達すれば原発みたいなものもできる」と警鐘を鳴らした。そして、「映画は芸術の前に記録装置でもあるから、今後は“映画の保存”の方法をきちんと考えていかなきゃならない。人間には記録したいという欲望がある」と多面的に分析し、観客をうならせていた。

(C)2012 Company Films LLC all rights reserved.

フォトギャラリー

関連ニュース

ジェームズ・キャメロン監督×シュワルツェネッガー主演「トゥルーライズ」世界初のピュア4K版、BSテレ東で明日放送! あらすじ&キャストまとめ

2026年1月19日 09:00

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!

【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント