春に散る : インタビュー

佐藤浩市&横浜流星が明かす、心から「楽しい」と思える瞬間

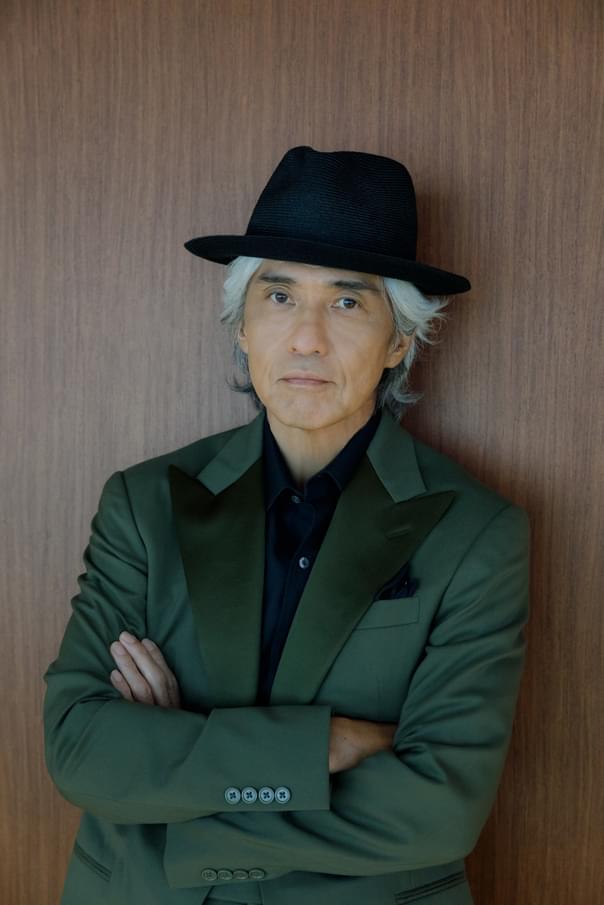

「励まされた」と感じさせてくれる映画に出合うことが、ごく稀にある。瀬々敬久監督の最新作「春に散る」が、まさに“それ”だ。佐藤浩市と横浜流星が、がっぷり四つに組んで対峙しなければ、こういった感情が去来することもなかったであろう。作品全体に滾(たぎ)る熱情を降り注いだ佐藤と横浜はいま、どのような心持ちでいるのか話を聞いた。(取材・文/大塚史貴、写真/間庭裕基)

ノンフィクションの傑作「深夜特急」3部作をはじめ、数々のベストセラーを世に放ってきた沢木耕太郎氏が半生をかけて追い続けてきたテーマが、ボクシングを通じて“生きる”を問うこと。朝日新聞での連載時から多くの読者の心を惹きつけて止まなかった「春に散る」にある、「心を残す場所があったということ。もしかしたら、人は、それを幸せと呼ぶのかもしれない」という一文に感銘を受けたプロデューサーの星野秀樹(「糸」「そこのみにて光輝く」ほか)が、「心を残す家族や仲間がいる幸せを、観る方にも味わってもらえるような映画を作りたいと強く思った」ことから、全ては始まった。

完成までに足掛け6年、若い頃に沢木作品を愛読していたという瀬々監督がメガホンをとることになった。そして、心臓に持病を抱え人生の最終コーナーをかつての仲間とゆっくりと歩くつもりだったが、教えを乞う翔吾と出会ったことで、遠い昔に捨てた夢のために全力で走り始める主人公の広岡に佐藤を迎えた。一方、不公平な判定負けに怒り一度はボクシングをやめながら、弟子入りを懇願し広岡の指導を受ける翔吾は横浜が息吹を注いだ。

■「映画には国境を越える何かがある」(横浜)

近年の日本映画界において、ボクシングを題材にした作品は力作が多く、高い評価を得たものが幾つも脳裏に浮かぶ。そんななか今作は、「ボクシング映画としてある種の到達点」と形容することができるほどのものに仕上がった。

佐藤扮する広岡は元ボクサーで、引退を決めたアメリカで事業を興し成功を収めるが、不完全燃焼の心を抱えて40年ぶりに帰国したという役どころ。劇中、現役時代の広岡に触れ「ロスの日系人はみんな、あんたに励まされた」というセリフがあるが、観る者は広岡と翔吾の不器用ながらも嘘のない生き様に、まさに「励まされる」思いにかられていく。

佐藤と横浜には、作品に励まされたり、誰かの存在や言動に励まされたことに思いを馳せてもらった。

横浜「数年前に、出演した作品が撮影中止になってしまったことがあるんです。でも1年後、皆で集まって何とか作りあげることができたのですが、映画が完成することの難しさをその時に知ったので、どの作品も公開を迎えるといまだにホッとするんです。

その映画を持って、ドイツの映画祭(第18回ニッポン・コネクション)に参加することができたんです。現地で観てくださった方々から、スタンディングオベーションをいただけた。その瞬間に、映画には国境を越える何かがあるんだなと強く感じることができましたし、色々と考えさせられました。あの時の光景は強く心に残っていますし、まさに励まされましたね」

■新しい形を見せてくれた「どついたるねん」に衝撃(佐藤)

佐藤「時代が変わったよね。昔の欧米の観客は、文化や生活様式が違う、理解できないとすぐに退席しちゃうこともあった。今は理解しようとして見てくれるから、垣根がなくなって映画が流通しやすくなったというのはあるだろうね。

ボクシング映画として繋がってくるんだけど、我が盟友でもある阪本順治が作った『どついたるねん』という作品が1989年に公開されて、配給を持たずに原宿の明治通り沿いにあった空き地に特設された期間限定のテント小屋でずっと上映していたんだ。当時の日本映画界の閉塞的な配給システムと、今みたいなシネコンがない時代のなかで、製作の荒戸源次郎さんも頑張っておられたわけだけど、とにかくボクシング映画として本格派だった。

僕もテント小屋へ観に行って、『ここで頑張って、ロングランを続けながらやっているのか!』と衝撃を受けたんです。この上映形態が普通になっていくとは思わなかったけれど、新しい形を見せてくれたという意味で励まされたのを覚えています」

■「親子ほど年齢が離れていようとも、役者同士」(佐藤)

取材当日、先に会場入りした佐藤が横浜の姿を見つけると、穏やかな面持ちでグータッチを求める瞬間を目の当たりにした。それはまるで本編中の師弟関係が、いまも続いているかのような錯覚に陥るほど自然な光景だった。

佐藤は「青春の門」(1981)から数えて42年間、映画俳優として常に先頭を走り続け、今作で出演本数は125本(筆者が数え間違えていなければ)に及ぶ。長男で俳優の寛一郎と横浜は同い年ということもあり、文字通り親子ほどの年齢差があるなかで、対峙してみて何を思っただろうか。

佐藤「一般社会では成立しない関係性なんですが、どんなに親子ほど年齢が離れていようとも、役者同士なんですよ。先輩後輩はあるかもしれないけれど、キャメラの前に立ったとき、フレームの中に入った瞬間、そういうものは意味をなさなくなってしまう。

年齢、性別を越えたもののなかでの丁々発止があるというのが、経験としてある。今回のふたりの関係性はとても上手く噛み合って、年齢とかにとらわれない人間同士のボールの投げ合いが見えたんじゃないのかな。僕らもそれを感じながら臨んでいましたけどね」

■「浩市さんの一挙手一投足、ずっと見ていました」(横浜)

朗らかに語る佐藤の発言に、じっと耳を傾けていた横浜は、噛み締めるかのように「大先輩ですが、自分が壁を作ってしまったらこの関係を作ることなんかできない。ここはもう、ぶつかりに行くしかないという思いで、いかせていただきました」と振り返る。そして、「それを受け止めてくださる、そういう空気にしてくださるのが浩市さん。懐の大きさ、現場での佇まいは簡単に真似できそうにはないですけど、それでも何か得られたら……という思いで浩市さんの一挙手一投足、ずっと見ていました」と感謝の念をにじませる。

■佐藤浩市と横浜流星、それぞれの原動力

生き馬の目を抜く芸能界で活躍するふたりに対して釈迦に説法だが、「負けて強くなる」ことは往々にしてある。弟子入りを志願する翔吾に対し、「不公平なんて幾らでもあるぞ! 我慢できるのか」と問う広岡の姿を本編中に確認することができるが、そういう境地にいたったことは何度となくあっただろう。臥薪嘗胆の思いにかられるほど大げさなものではないにせよ、悔しさを原動力に飛躍のための大きな糧となるようなターニングポイントを、ふたりに挙げてもらった。

佐藤「何かを成し遂げるために耐える……ではないけれど、あとから『俺って分かっていなかったよなあ。バカだったなあ』と思えることで、次のページをやっとめくらせてくれるものだと思うんです。言葉というのは、額面通りに受け止めても仕方がない。その裏に潜む意味合い、少し角度を変えてみたらさらにまた別の意味合いとして伝わってくることもある。受け取る側の素地にもよるし、伝える側がどの言葉を選ぶかのセンスにもよる。

いずれにしても、1度は勘違いして良いと思うんです。人間って案外、その通りにやってそのままうまくいっちゃったら面白くない気がする。間違えて右ではなく左へ……という自分がいるからこそ、元にも戻れる。そして、元に戻るときには全く違う景色が見えたりする。そういうことが役者にとって一番大事だと思うし、賢く正確に解釈して進んだからといって身になるとも思えないんですよね」

横浜「そんなことを考えられないくらい経験が足りていないので、全力を注ぐことだけを意識しています。終わってから思うことはたくさんありますが、やっているときに知ったら、それはそれで邪念も入ってくると思うんです。

ターニングポイントはたくさんあるし、毎回どの作品も自分の代表作にするんだ! という気持ちで臨んでいるので、終わってから『ああすれば良かった、こうすれば良かった』という反省はいつだってあります。それを次に生かして、生かして……という思いを胸に抱いて臨んでいます」

■佐藤浩市が「おお! ちくしょう、やりやがった!」

と嬉しくなる瞬間

今作の見どころとして、リアルを追求したボクシングシーンはもちろん特筆すべきである。ただ、広岡と翔吾、佐藤と横浜の“心”がぶつかり合うシーンの数々は、観る者の心を揺さぶらずにはいられない。

「生きていることは楽しい」。広岡が劇中で吐露するセリフだが、こう思えることは意義深い。佐藤が今作で特にこだわったという、倒れた広岡と駆けつけた翔吾が病室で本心を吐露し合う場面で、そしてリングに上がる直前に視線を交わすふたりの表情からは、確かに「生きていることは楽しい」とダイレクトに伝わってくる。俳優として、ふたりが心から「楽しい」と思える瞬間がどのようなものなのか、最後の質問として聞いてみた。

佐藤「映画という世界の面白さは、全てが順番通りに撮っていくわけではないということ。思いのほか違うシーンから入って、そこから逆算していかなければならなかったりして、撮影とは不可思議なものなんですね。しかも、自分がすごく大事だと思っていたシーンが、編集でいなくなっていたりする。『あのシーンがなかったら、この役は成立しないのに!』と思っても、消えている(笑)。

一方で、自分ではそう思っていても、編集で組み替えられたものを観たら、全然違うように見えて『これはこれですごく良いな』と感じることもある。つまり、自分の知力が及ばないところで、映画というものが成立するということを何度となく教えてもらえる瞬間に、楽しいというか『おお! ちくしょう、やりやがった!』って嬉しくなったりするんですよ。

昔はシーンの組み換えって結構あったんですよ。シーン72が、なぜかシーン45の直後にあったりして。でも、繋げて観てみると、逆に心情が見えてきたりする。そういう意味で、昔の映画のほうが脚本って未完成で、未成熟だった。撮ってみないと分からないよね、という面白さもありましたね」

■翔吾を生きることで、目指したかった

格闘家という人生を叶えてもらった

横浜「自分はずっと空手をやってきたのですが、個人競技じゃないですか。今までずっとひとりだと思っていたので、誰かと一緒に力を込めて同じ方向にむかって作品をつくっていくという楽しさを知ってしまった。

今回特に感じたのは、格闘家を志しながら諦めてこの世界にいる自分が、翔吾を生きることで、目指したかった格闘家という人生を叶えてもらったということなんです。翔吾と一緒に見たかった景色が見られたことが、たまらなく楽しい瞬間でした。そういう経験は役者でなければできないことだし、自分が持ち合わせていなかった感情を知ることもできたんです。そしてまた、翔吾として作品世界を生きてみて、もっと人を知りたくなりました」

受け取り方は千差万別であろうが、佐藤と横浜が体現してみせた「一瞬を生きる」ことを通して、観る者は何かを成し遂げてみよう、何かを残してみよう、何かを取り戻してみようという思いが胸を満たすかもしれない。そしてまた、鑑賞後に「春に散る」というタイトルの真意をグッと噛み締めることになるだろう。