<映画のことば>

堂島の価格を手に入れていたことは、事実です。

しかし、「生き馬の目を抜く」相場の世界で、人より早く活きた情報を得ようとするのは、当たり前のこと。断じて不正などではございません。

飽くまでも賄賂(まいない)を拒否する態度は、賄賂というものは、商いのコストをそれだけ引き上げることになるわけですから「買い手によし」の精神に反し、「世間によし」の精神にも違(たが)うということなのでしょう。

大膳屋が編み出した裁定取引は、今でこそ資本主義社会での自由競争の一環として当たり前の取引手法として是認されているものの、当時は、「抜け駆け」としか理解されなかったのかも知れません。

その意味では、今、時代がやっと大膳屋の取引手法に追いついたとも言えるのでしょう。

その意味では、本作の題名は、近江商人が「走っていた」のは、時代の最先端であって、時代の方が、その「走り」に追いついていなかったことの不幸を意味したのだろうと理解しました。評論子は。

総じて、出る杭は、いつの世にも打たれるものなのかも知れません。

「エンタメ作品」とは謳いつつ、そういう箴言も含まれているのであれば、そこそこの良作には仕上がっていたのではないかと思います。

(追記)

それにしても、この結末は、スッキリしません。評論子には。これじゃあ、まるで、「水戸黄門」「遠山の金さん」の世界じゃあないですか。

日本を始めとして、当時(明治時代)のプロシアの法体系を採用した国々では、法律の組立てとして、権力は「善」であることが前提とされています。

言い換えれば、下々の木っ端役人が、その地位を利用して不正を働いたとしても、要所を押さえている高官は、最後には必ず「善」をなして、これを是正できるという考え方です。

実際、奉行クラスの役人が悪さをしても、黄門さまという最高権力者が、弥七やお銀という諜報機関を通じて常に正しい情報を把握し、自身は手を下さないまでも、助さん・角さんという執行機関を通じて、常に正義を行うー。

(遠山の金さんの場合は、自身が裁判官(=裁判機関としての機能)と証人(=裁判機関の判断材料)を兼ねてしまうという、もっとハチャメチャな構図)

英米法を基調とする国家では、権力は常に悪をなすものと考えて、権力(国家)に関わる諸制度の設計に当たっては、如何にしてその暴走を抑えるのかに腐心します。

もう経済のパイが大きくなることは望めず、(多少の不正・不合理があっても)代償として経済の成長分で満足が得られるということができなくなりつつある昨今、ますます「社会の質」が重要になってきます。風土として、日本人も、そろそろそういう思考様式を取り入れても良い頃ではないかと思うのは、果たして評論子だけでしょうか。

本作は、そういう製作意図によるものではないのかも知れませんか、その意味では、もしそのように善意に解釈できるのであれば「痛快ビジネス時代劇(エンタメ)」という本作のキャッチフレーズは、あながち「外れ」でもなかったように、思います。評論子は。

(追々記)

大坂商人、伊勢商人と並び「三大商人」とも言われた近江商人(今で言えば滋賀県辺りを本拠地とする商人)の哲学は、「堪忍」という言葉に象徴される「苦しいことを我慢して堪え忍ぶ」とか「怒りを堪えて他人の過ちを許す」という、いわば「堪忍(我慢)の哲学」であったようです。

実践することはなかなか難しく、その数分の一も実行できていないところが口惜しいところですが、評論子はも心がけたい事柄です。

○商いをすると、しないとに関わらず、一度でも会った人の顔と名前は絶対に忘れないこと。

○商いをするには七度まで通って人を説き、たとえ成功しなくても、他日を期して態度を変えないこと。

○腹が立っても笑顔を看板とし、音声は常に低めを心がけること。

小さな恋のうた

小さな恋のうた Single8

Single8 鬼が笑う

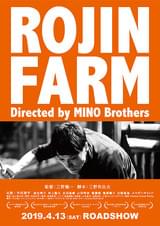

鬼が笑う 老人ファーム

老人ファーム 「鬼滅の刃」無限列車編

「鬼滅の刃」無限列車編 カメラを止めるな!

カメラを止めるな! ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド るろうに剣心 最終章 The Final

るろうに剣心 最終章 The Final 翔んで埼玉

翔んで埼玉 SING/シング

SING/シング