MINAMATA ミナマタのレビュー・感想・評価

全261件中、241~260件目を表示

迷惑なんて知らないから自分よければ全てよし!"結局他人事"な世界で

日本人キャストは中心的な登場人物たちをハリウッド映画など世界的に活躍している安心安全の面子で固める。それ以外の人々には演技力のバラつきはあるものの、それによって本作の真実味が損なわれることはない。照明などと相まってそのまま写真になりそうな画もあって、実際それが写真になるという演出も。坂本龍一さんの音楽はじめ、監督が題材となった"日本"にこだわって製作したのが伝わってくる。

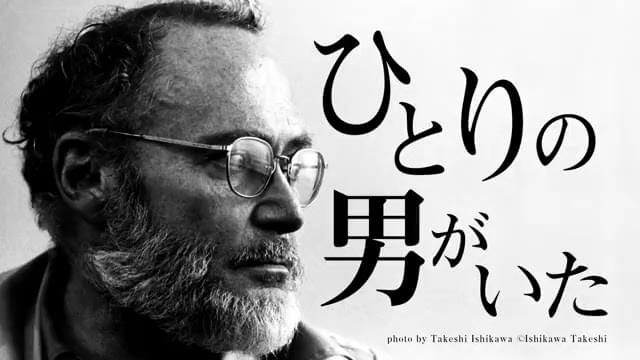

無論坂本龍一さんはそういうこと抜きに素晴らしい音楽家であり、他の本作に関わっている日本人たちもきっと本作のメッセージ、発信すべきことに共感したからこそ集ったはず。そうした実話として題材と丁寧に向き合いながら、最後には世界各地で今尚起こっている、そして被害の続く他の公害に目を向ける。1枚の写真が1000の言葉より伝えるもの。同日に見た『空白』と両作で、奇しくもメディアの危険性と可能性という表裏一体的なものを考えさせられた。

ファミリーマン的イメージで誰もが羨む夫婦だったヴァネッサ・パラディと離婚した辺りからか、天下無敵モードからキャリア低迷の著しかった印象(次の元妻アンバー・ハードに指切り落とされかけたり)のジョニー・デップが製作も務めた入魂作で久しぶりの好演か。

…なんて書いてみたものの、1席空いた隣のおじいさんクソ客すぎて内容頭に入ってこなかった!怒りに震えた話。

P.S. 映画館の民度低下ももう放っておけない、見過ごすわけにはいかないところまで来ている。ずっとビニールシャカシャカシャカシャカ鳴らして、まんじゅうかおにぎりか何か知らないけど、カバン一杯持ち込んだものペチャクチャ食べる。断固としてクチャクチャクチャクチャ食べ続ける。もはやピクニック気分かってくらいにガッツリ食事しに来ていた。クソジジイ!

見た目としてはおじいさんに多い感じのベスト着ていて、映画館に入り浸っては新作のフライヤー片っ端から全部取っていくタイプの雰囲気。注意されても頑として最後まで食べ切る挑戦でもしているのか。注意しないからって気付いていないわけじゃないから。他の人だってそう。特に日本人は元来、人との衝突を避けるはずだし、知らない人に注意するなんてすごくエネルギーを使うから誰だってしたくない。かと言って、それイコール、気にしていないわけじゃない(続く)。

本当に厄日だった。(日頃から割とクソ客引く率高いけど)今日はとことんツイていなくて、他の作品でも着信音だかバイブだか何度も何度も鳴らしている人がいたり、エンドロールに入るなり前のカップル2人ともスマホ触り始めたり…。一度お祓い行こうかな。前日深夜まで働いていたのにこの仕打ち、今日は本当に疲れた。頭に血上りすぎてかボーッとクラクラしている。

ジョニー・デップ ありがとう!

【忘れ去られつつある、近代日本の負の遺産をテーマにしたこの作品が、シネコンで上映される意義は大きい。エンドロールで流れる恐ろしい事実に、私達が出来る事は何かを問いかけてくる作品でもある。】

ー 近代日本の負の遺産。それは、今作で取り上げられた水俣病だけではなく、ジョニー・デップが演じたユージン・スミスが経験した苛烈な沖縄戦や、福島第一原発事故など多数ある。

エンドロールでも流れた、現在でも世界各地で起きている環境破壊を憂い、未来の地球の行く末を案じ、この作品を制作したジョニー・デップには、謝意と敬意を表します。ー

・だが、この作品はアメリカでは未だに未公開である。ジョニー・デップのDV疑惑が理由だそうである。一日も早い公開を祈念する。

DVは到底許されるものではないが、この作品が世界に発信するメッセージは、崇高且つ重要なモノだと思うからである。

・ユージン・スミスが、アイリーン(美波)に無理やり、NYから水俣に連れて来られるシーンや、彼とライフ誌との関係性の描き方は、ハッキリ言って粗い。

だが、ライフ誌の編集長を演じるビル・ナイとジョニー・デップの会話などから、推察出来る。

・ユージン・スミスが、アイリーンに頭が上がらない数シーンは少しオカシイ。

水俣の貧しい家(浅野忠信)が一生懸命に出してくれた食事に手を伸ばさないユージンに対し、アイリーンが一睨みすると”ア、オナカガヘッテキマシタ・・”

□チッソの社長を演じた國村隼(良く、引き受けたなあ・・。だって、あの役はやりたくないでしょう。役者の気骨を感じたし、立派であると思う。ジョニー・デップに決して負けていない、悩める社長を演じる姿にも。)とジョニー・デップの高所でのツーショットの駆け引きは、見応えがあった。

・水俣病に苦しみながらも、認定を受けられない男を演じた加瀬亮や、リーダー役を演じた真田広之の演技も見事であったと思う。

ー 特に、団交シーンの加瀬亮の迫力、目力は、凄かった。ー

<政府は、水俣病については、和解金を支払ったという事で、安倍首相の時代にケリがついたと思っている。

だが、現在でも水俣病に苦しんでいる方々は、多数いる。

今作でも描かれているような、見えざる差別や偏見。

最も恐ろしかったのは、現在も世界各地で発生している、エンドロールで流れた余りにも多い、「人為的な事件」の数々である。

だからこそ、現在でも世界各地で起きている環境破壊を憂い、未来の地球の行く末を案じるが故に、このエンタメ性の薄い作品を制作し、主演したジョニー・デップには、謝意と敬意を表するのである。>

水俣病は終わっていない

今作を通して、ジョニーデップ演じたユージンスミスや国や企業と戦い続けた人達がいなければ、公害問題は埋もれていたかもしれない、そして、まだ水俣病は終わっていない、世界でも公害はいまだに起き続けていることを改めて認識させてくれた。

水俣病の痛ましさ、経済発展の裏に潜む企業の横暴、私たちが目を背けてはいけない事実を突きつけた価値ある作品だと思った。

また、坂本龍一が手がけた音楽、特にメインテーマが非常に頭に残った。

そして、何より公害の歴史を忘れてはならないと自らも製作として本作に携わってくれたジョニーデップに感謝したい。

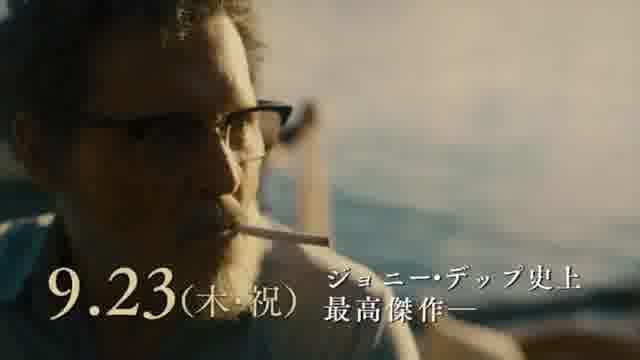

ジョニーデップではなく、ユージンスミスという写真家として水俣病と闘った男として本作を観ることができたし、それだけ役に入り込めていたのかなと思った。

また、役柄がかつては高名な写真家だったが、今は低迷している部分が今のジョニーデップと重なる部分もあり、今作のようにまた復活してくれるのかなと期待が持てた。

ジョニーデップ

病ではなく“ひと”にスポットを当てた映画

まずはこの作品を作ってくださったことに感謝です。

題材がかなりセンシティブな内容なのでどうなることかと思っていましたが、蓋を開けてみれば『水俣病』自体より、そこに関わる人々との心の交流がメインのお話でした。

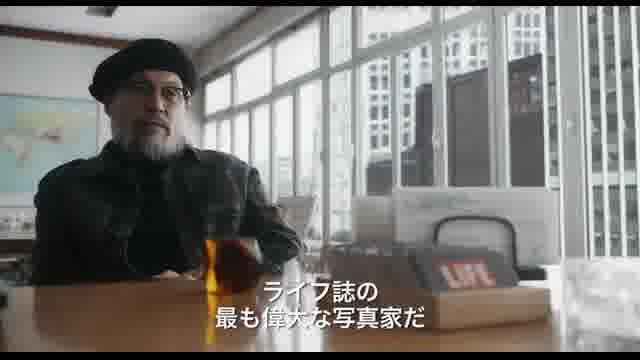

ただの被写体としてではなく自分と同じ人間として、ただし現地の人と自分自身の間はきっちり線を引いて“やるべきこと”に徹するジーンの姿が、非常に印象に残りました。

どちらかと言えば、水俣病というよりもユージン・スミスという人物に重きを置いた作品。

それでも、水俣病のことを知らない世代が過去を知る、貴重な動機付けのひとつとしては十二分に作用する作品と思います。

ところで、他のレビュアーさんの中でキャストの選出に違和感を覚えられた方がいらっしゃいましたが、この映画を観そうな海外の層(やや上の世代向け)でも知っていそうな日本人(補足:真田氏、浅野氏、加瀬氏、國村氏はすべて海外の監督の下での撮影経験があります)および英語のイントネーションが聞きやすい日本人俳優と考えると、実際のご本人と異なる背格好や年齢であったとしても、致し方ないかと思います。

若干、脚色してるかな?というところはありましたが、それでも。感謝と、敬意と。

そして日本人としては、もう二度と同じことを起こさないように。

忘れてはならない問題

今だからこそ見るべき!

より多くの人に観てほしい

実在したカメラマンのユージンとアイリーン、そして未だに水俣病に苦しむ人々にスポットを当て、日本政府と企業を訴え続ける実話物語。

エンディングでも触れていたが、水俣病に限らず、世界中の公害が出てきました。

それを見て決して他人事ではないと思いました。

もしかしたら、一歩間違えるとあなたも被害者の一人になるかもしれない。

そんなメッセージを強く感じました。

水俣病に苦しむ方も出演者になり、犠牲を払ってでもの姿に涙が出そうになりました。

ユージンの「写真は撮られる者だけでなく、撮る者の魂すら奪う。だから、本気で撮れ」の言葉が印象に残りました。

その最高傑作の写真を脳裏に焼き付けてほしい。

未解決の公害も多く、明日は我が身だと思うようになりました。

応援したくなりました。

失礼ながら予想よりとても丁寧に作られてた。丁寧というのは娯楽映画の文脈で丁寧に。本来これ題材であればもっと膨大な状況を描き込まなければならなかったろうにエンタメの文脈で納めている。

かつて名をなしたカメラマンの最晩年の異郷での出会いとそこに巻き込まれて撮りえた作品群。カメラがまさにフィルムレンズを通してのパーソナルにな風景にみえてよい。そしてオールスターの日本キャストも悪くない。

終わった、と思えたカメラマンのこの上ない一枚のシャッターを切るタイミングで息を呑む瞬間を共有できたのはよかった。

そしてチッソ側のやり口がびっくりするくらい今の日本企業や政府のやり口に似ているのでやけに共感を覚え、次第に許せぬ!という気持ちになり、最後の「日本政府は〜」のテロップで本当に拍手したくなった。そのくらい息苦しい日本の現状。ジョニーデップがプロデューサークレジット。やはり拍手ですよ。

「被害にあってるのは大した数ではない」ってまんま自民党発言だもんね。突っ返してくれてありがとう。

日本をしっかり描こうとしてくれたコトに感謝。

今、水俣で生活されている方々にとっては、こういう作品が話題になることで、いつまでも「水俣=公害の街」のイメージを払拭できないというご苦労があるだろうことは同情を禁じ得ない。

社会批判映画にありがちな「まだまだ戦いは終わらない」みたいなテロップのラストではなく、新しい一歩を踏み出した今の水俣を示すシーンがあってもいいはずだが、その辺りは我々が日本人だから特に強く感じるのかも知れない。

映画作品としてのデキは、もうひと息欲しかったかな。

俳優達も演技者としてすごく上手なのは分かるが、どの登場人物も印象的だけど、物語の中ではなんとなくボンヤリしている感じ。

ただ、ハリウッドが、比較的しっかりと日本人や日本の生活を描こうとしている感じは強く伝わってくる。

どうしてもジョニー・デップが庵野監督に見えてしまい、「また何か変なことをするのでは…」と思いながら観てしまったのは純粋にノイズだった。あくまで個人的な印象だけど。

【愚痴】

作品に直接関係ないけど、あの映画評論家は作品を紹介する中で、なんで物語の大事な部分をあんなに明かすんだろうか。(とある番組)

あの写真の具体的な話とか社長の話とか、これから観る人にはホントに不要な(というか、作品を堪能する意味で入れるべきではない)先入観だった。

マジでいい加減にしてほしい。

ホンモノの勇気

観始めてすぐ、さまざまな心情が湧き起こり、身の内が震えるような「魂」の群発地震に見舞われました。ジーンが再起して家族写真を撮る辺りからは、眼からも熱いものが染み出すのをどうにも止められなくなった。(朝イチ回で貸し切り状態で助かったワイ)

ホンモノの勇気とはいったい何か?ユージン・スミス夫妻だけでなく闘争する被害者達やLIFEの関係者などからも無言で教えられた。

この映画にも新たに「勇気の重荷を負うことを選んだ人々」がいるのだと私は思う。

日本を舞台にした社会派ドラマとなると、日本人に撮って欲しかったなどと能天気にほざく御仁が時たまおられるが、企業にとどまらず日本政府も明確に非難するなんて荒技まで考えた時、日本のメディアでは、スポンサー企業からの製作資金は全く集まらなくなると考えて間違いなく、そうした意味において表現の自由はなきに等しい。こうした白黒付けた作品を世に出したジョニーさんたちの勇気と行動力にリスペクトと感謝!

ホンモノの勇気を称えたい

心に訴えかけられる作品

忘れていた感覚がよみがえる

タイトルなし

つまらない

胸が締め付けられるように苦しくなる作品ですが ちょっと前にはこのよ...

胸が締め付けられるように苦しくなる作品ですが

ちょっと前にはこのような公害が実際にあった事を忘れてはならない。

二度と起こらないでほしい。

真田広之がすっかりバリウッド映画の常連になりすごい活躍ですね。

本作品ではジョニーデップが庵野監督に見えて仕方なかったです(笑)

全261件中、241~260件目を表示