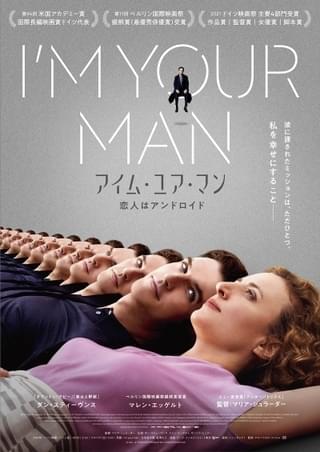

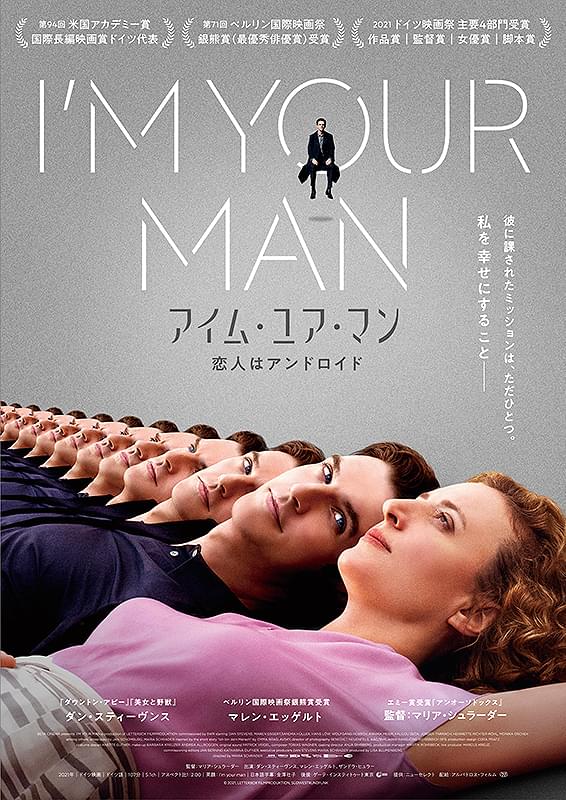

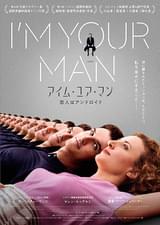

アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド

劇場公開日:2022年1月14日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

本編を見るPR

解説・あらすじ

実写版「美女と野獣」のダン・スティーブンスが“完璧な恋”を仕かけるアンドロイドに扮したラブストーリー。ベルリンの博物館で楔形文字の研究をしている学者アルマは研究資金を稼ぐため、ある企業が実施する極秘実験に参加することに。彼女の前に現れたハンサムな男性トムは、初対面にも関わらず積極的に彼女を口説いてくる。そんなトムの正体は、全ドイツ人女性の恋愛データ及びアルマの性格とニーズに完璧に応えられるようプログラムされた高性能AIアンドロイドだった。「3週間の実験期間内にアルマを幸せにする」というミッションを課せられたトムは、抜群のルックスと穏やかな性格、豊富な知識を駆使したあざやかな恋愛テクニックで、過去の傷から恋を遠ざけてきたアルマの心を変えようとするが……。アルマを「まともな男」のマレン・エッゲルトが演じ、2021年・第71回ベルリン国際映画祭で最優秀主演俳優賞を受賞。2人の実証実験を見守る相談員を「ありがとう、トニ・エルドマン」のサンドラ・ヒュラーが演じた。ドラマ「アンオーソドックス」など監督としても注目を集める女優マリア・シュラーダーがメガホンをとった。

2021年製作/107分/PG12/ドイツ

原題または英題:Ich bin dein Mensch

配給:アルバトロス・フィルム

劇場公開日:2022年1月14日

スタッフ・キャスト

- 監督

- マリア・シュラーダー

- 製作

- リーザ・ブルメンベルク

- 製作総指揮

- ダン・スティーブンス

- マリア・シュラーダー

- 原作

- エマ・ブラスラフスキ

- 脚本

- ヤン・ショムブルク

- マリア・シュラーダー

- 撮影

- ベネディクト・ノイエンフェルス

- 美術

- コーラ・プラッツ

- 衣装

- アネッテ・グーター

- 編集

- ハンスエルク・バイスブリッヒ

- 音楽

- トビアス・ワグナー

誘拐の掟

誘拐の掟 Merry Christmas!~ロンドンに奇跡を起こした男~

Merry Christmas!~ロンドンに奇跡を起こした男~ アビゲイル

アビゲイル まともな男

まともな男 ザ・ゲスト

ザ・ゲスト リディバイダー

リディバイダー ブライズ・スピリット~夫をシェアしたくはありません!

ブライズ・スピリット~夫をシェアしたくはありません! SHE SAID/シー・セッド その名を暴け

SHE SAID/シー・セッド その名を暴け ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド カメラを止めるな!

カメラを止めるな!