ファーザーのレビュー・感想・評価

全346件中、181~200件目を表示

恐ろしい映画だった。

タイトルなし

「わからない」ことの怖さ

今年71本目(合計136本目)。 ※70本目と71本目は鑑賞日が違います。

さて、こちら。大阪市ではコロナ事情で、遅れ放映で、他に押している状況ですでに放映回数も少なめになっている状況。

多くの方が書かれている通り、認知症を患った父親目線でのお話。そのため、ストーリーは「その意味で」支離滅裂で、また、その認知症をケアする家族や関係者から見た目線でも、「その意味でも」支離滅裂です。認知症そのものは今では多くの方が知っているメジャーな病気ですが、それが進むと、本当に手の付けられない状況になります。とはいえ、だからといって、そうなったら老人施設か何かに入れておけばいいのかというと、それもまた考え方は分かれます。施設で見てもらう分には、設備の整った専門の方のケアが受けられますが、余命が短いことがわかっている場合、あえて施設に頼らず、家族と最低限の外部のケア(看護師さんとか、ヘルパーさんとか)だけで余命を…ということも考えられるからです。

この映画は、「この意味において」理解が難しい内容です。ただ、その趣旨は、当然「認知症になると、本人や家族はどうなるのか」という問題提起にある点は明らかで、ストーリーの中でもその点、支離滅裂になる点は前提とした上で、理解不能にならないようにケアが入っています。

特に減点材料とするべき点もないので、フルスコアにしました。

実際、認知症を患っても、イギリスにお住まいとの設定で、「言語が支離滅裂になる」ということはないのですね(単語を忘れる、同じような文の言い回しになる、といったことは想定可能な設定だが、それが読み取れる内容は一切出てこない。むしろ、この点に限っていえば、「認知症を患っても、国語能力は残る(場合がある)どころか、何らの衰えもなく議論するほどに会話が可能」という例で(もっとも、実話ものでもないようですが)、その点は理解できるので(言語といったことは、日常生活で使うことなので、衰えても全く使えないということは起きにくいが、簡単な算数や理科でも、日常使わないものになると、やっぱりわからない、ということは容易に想定可能)、特に気にしませんでした(むしろ、言語関係は衰えない(場合がある)」という描写は、誤った知識を植え付けないようにしている点で評価しました(おそらく、この点は何らか監修を受けているのだと思います)。

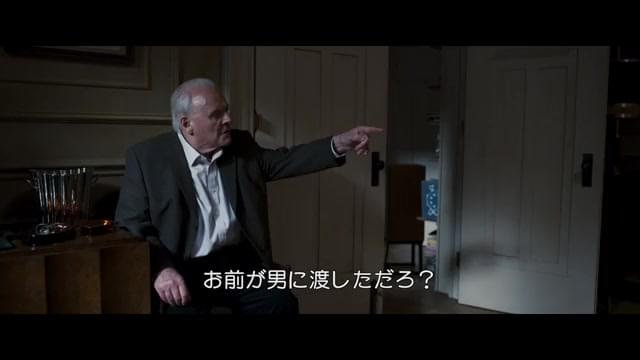

自分という概念の喪失。

終始大混乱で鑑賞。ほぼ頭の中がぐちゃぐちゃでした。誰が実在の人物で誰がアンソニーの見ている幻覚なのか。誰の言葉が真実で誰の言葉が妄想なのか。その答えが見つからないまま時間だけが過ぎてゆく。まさにアンソニー同様今、何時だ?と聞きたくなってしまうような気分だった。

そしてこの何が何だか訳が分からない感覚こそが最大のテーマであり見所でもある。認知症を発症したアンソニーの視点から描かれる日々を私たち観客も疑似体験することになる。

壁に飾られた絵画。盗まれた腕時計。繰り返される出来事。噛み合わない娘アンとの会話。何かがおかしい。でも何がおかしいのか分からない。認知症は劇的に改善することはない。それ故そちら側の世界の詳細を体験者から知ることはできない。それなのにこの妙にリアルな体験はなんだろう。

父親の変化を何とか理解しなくてはともがくアン。その葛藤や絶望感はいつの日か私自身が抱える問題かもしれない。更に言えば自分が認知症にならないなんて言い切ることは誰にもできない。

自分という概念の喪失。これ以上の恐怖はこの世にないかもしれない。

アンソニーの涙

自分や家族、身近な人とのこれからを考える作品

ホプキンスを見るだけの価値

ストーリーは

ロンドン。エンジニアだった81歳の父親が、寡夫となり、可愛がっていた末の娘を交通事故で亡くしてから急に老け込んで、認識障害を起こしている。近所には上の娘が夫と共に住んでいるが、仕事が忙しくて父親の世話をすることはできない。しかし父親の日常生活に支障が出てくるようになると仕方なく、娘は父親を自分のアパートに引き取ることになる。父親は、物忘れが激しくなり、怒りっぽくなって、自分が置き忘れた腕時計を探すたびに、娘や息子の夫を泥棒扱いしたり、時も場所も思い違いが多くなり、家政婦に来てもらっても、衝突ばかり繰り返す。夫はたまらず出て行き、離婚することになった。娘は介護に疲れ、手のかかる父親を絞め殺したい衝動も起こるが、家庭思いだった父親との思い出は消しがたい。離婚後、娘は良きパートナーと出会い、ロンドンからパリに移る決意をする。父親はついに老人ホームに入居する。そんな悲しい選択をするまでに4年もかかったのだった。

というストーリー。

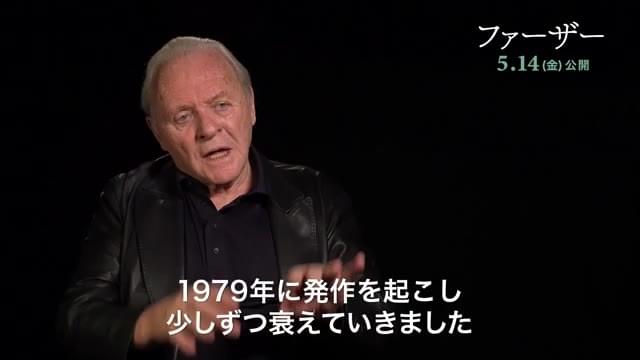

認識障害の老人役をアンソニー ホプキンスが演じた。素晴らしい役者。当然ながらアカデミー主演男優賞。映画音楽に、オペラが多用されている。まずマリア カラスが歌う「椿姫」を聴きながらホプキンスが料理をする場面で映画が始まる。次は、アルフレッド クラウスの唄う「真珠とり」のアリアだ。これをバックに、頭が混乱して苦しむ父親の姿が映し出される。繰り返しオペラが使われていていることで品の良い映画に仕上がっている。

最近では、CIVIDで自宅隔離を余儀なくさせられている世界中の人々のために、ホプキンスは、FBとYOUTUBEで、短いヴィデオを発信している。彼のテーマは、いつも「ピアノ」と「ねこ」だ。彼のピアノはプロ並みとよく言われていることだが、ねこを膝に乗せたまま、ノクターンやソナタを弾く彼の姿は、本当に心がなごむ。リラックスにもってこいだ。

映画に目新しいことは何もない。

父親が老人性痴呆状態になって娘が世話をしなければならない。夫より父親を選択した娘は夫に捨てられる。女が年寄りの面倒をみなければならなくなって、どれほどの家庭が壊れなければならないのか?

映画では結論は、娘が老人の認識障害は老人のせいではなく病気なのだという事実を認めて、施設で専門医によって処置されなければならないとして、老人ホームに入れて、パリに旅立っていく。妥当な判断で、それは今の現状で、どこでも誰にでも起きていることなのだ。

老人認識障害の初めは、物忘れから始まる。このごろ人の名前が思い出せなくて、、と中年になると自覚し始めるが、古い記憶より新しい記憶から忘れっぽくなってくる。徐々に悪化して、時と場所が混乱してきて、人の名前だけでなく自分のアイデンテイテイもわからなくなる。時、場所、名前で、混同が起こると、人との会話がとんちんかんになり、笑われたり、怒られたり、周りの態度が変化することで、怒りや逃避や悲嘆にくれるなど、情感にも支障が出る。症状の現れ方は、その人の生きてきたライフパターンによって千差万別だ。

脳に障害が起こるのは脳卒中、脳出血、癌、交通事故などの外傷が原因でも起こるが、アルツハイマー病のように脳神経のレセプターに変化が起きる。認識障害は一つの原因で起こるのではなくこれらすべてアルツハイマー、脳梗塞、躁鬱病、精神分裂病などすべてが併発していると考えた方が良い。家庭で世話しきれなくなった老人は、派遣看護体制で世話し、それができなくなれば施設で世話をする。癌ならば施設に入り完全治癒と退院帰宅もあるが、認識障害の場合は改善することはないので入所したら死亡まで退所することはない。家族は認識障害を病気と理解したうえで、年を取って人が変わってしまった、と嘆かず、ひんぱんに面会するなど、死ぬまでできるだけサポートすることだ。

国は医療と教育には責任がある。幼稚園から大学卒業までに、国が費やす17-18年間分の教育費にたいして、老人は障害がでてから長い人では老人ホームで10年も20年も生きる。自分で何もできなくなった老人の命は国が守ってやらなければならない。老人にかかる費用は若者への教育費や医療費をはるかに上回る。世界が戦わなければならないのは、資源でも、オイルでもミサイルでもない。国の財源を根こそぎ奪い取る「AGE」という人類永遠の敵なのだ。

「AGE」について、多くの人が関心を持つ切っ掛けになるのなら、この映画は良い映画だったと言うことができる。

「わからない」ことはホラー

「わからない」って言うのは本当に怖い。この映画は、認知症を患った本人の視点で描かれているため、見ている私たちも彼の立場で体験することになる。本当に訳がわからない。誰?どこ?何が起こっている?今何時?全部わからない。そりゃパニックになるよ…。自分の大切な人が患ったとき、本人の辛さを理解してあげられる人になりたい。

目を覆ってしまったことに後悔…認知症のもどかしさを淡々と描く良作

映画を観ていると、いつも正解を探してしまう。どうも分からなかった気でいたのだが、あの混沌こそ一つの答えだと気づいた時、この作品の真髄を知ることになる。

認知症の父と介抱する娘。次第にこじれていった関係は元に戻せなさそうだ。そこを取り繕う奇跡の話でもなければ、非情なサスペンスを描くわけでもない。そう、ただ老いていく父を無情にも噛みしめるしかないのだ。しかし、この作品が一線を画しているのは、父の目線が自然な形で入ってくるということだ。そこに見る混乱こそ、認知症の父の視点であり、認知症の恐怖である。単なる頑固おやじなら話はこじれないだろう。「自分はしっかりしている、大丈夫」と思い込める世界が広がっているから怖いのである。まだ大学生である故、痛みから逃げることが出来るから、そうハマらなかったのかもしれないが、その事実に目を覆ってしまえたからハマらなかった気がする。目をつむるのはいつだって簡単。これは反省だ…。

とにかく認知症の恐怖がそこにある。蝕むような。しっかりしていた人でもこうなるのだから、認知症がいかに恐ろしいか分かる1本。

私が痴呆になった。

参った。最後に父親のアンソニーが、自分はだれ?と本当に何も分からなくなっている様子がよくできている。泣けた!! お母さんを恋しがっているが多分娘と混同しているのかなと思ったけど、痴呆で子供の頃に帰るから母親が恋しくなったと思う。最後のアンソニーの言葉はいいねえ。自分を木に例えて、葉を失って枝も失って雨と風の中を立っている。何も保護してくれるものや人はいない。でも看護婦のキャサリンがその代わりになる。

それ以上に、私が認知症になったような気がして、何が何だか、何が本当何か、頭の中がグルグル回って、混乱した。特にフラットと言ってる部屋がどれもが似ているようであり混乱した。まるで、アンソニーの戸惑っている気持ちを表しているように、私戸惑った。でもキャサリンの最後の説明で私は全てが納得したから認知症ではないなあと思った。

個人的なことだが、父も痴呆になった。その父のいつも話していたことがある。それは、裕福の生活をしていた子供の頃の話ではない。大正生まれの父はボーイソプラノでコンサートホールで歌を歌っていた。この思い出は痴呆になってから全然話さなかった。教員時代の思い出も話さなかった。今でもよく覚えているが、生徒たちが、私のうちに遊びに来ているのを。多分、生徒に慕われた先生だったと思う。でも、痴呆になってからこの話もしなかった。いつも良くした話は戦争のこと。太平洋戦争でビルマに郵便配達兵としていき、マンダレ川を渡った話だ。広くで深くて流れがあり、海のようで、イカダに物資を積んで渡るんだが、戦友がこの流れに巻き込まれ命を失った話をいつもする。痴呆になる以前からこの話をしていたように思うが。戦争で戦友が死んだり、捕虜の話など一切なく、マンダレ川の話で戦友をなくした話。父は教員時代、護憲運動に参加していた。父が護憲と書いてあるバッジを持ってきて、『大事だ!』と言って、私に渡してくれた。

父を思い出す。父の日ありがとう!

P.S.ゴージャスなフランスのフロライン監督の手腕はすごいなっと思った。アンソニーの見解で物事を見せているのには驚いた。舞台のも見てみたい。フロライン監督はアンソニーとオリビアを起用するのが夢だったと。

あなたは見たレビューを半分覚えている

混濁していく認識を描く

舞台を映画化すると、舞台セットを反映させることが多く、それにステージとしての物理的な狭苦しさを感じてしまうこともあるが、本作では映画になることで混乱する様がより効果的描かれている。カメラのパンや編集のカットで、観客も惑わされる。

認証症の人を二人見取ったことがあるが、付き合っているといくつも不思議なことが出てきて、あれはどういうことだったのだろうと思うことがあった。それはつまりそういうことだったのか?と答えになるものがいくつか描かれていた。特に人がわからなくなる様子が興味深かった。

それとイギリス人だと最後まで一人で生きていくことを望むのかと思っていたが、あの状態になると出てくるセリフが聞き馴染みあるもので、同じなんだなと感慨深かった。

混乱は枠におさまりきらず映画のうちの全てを撓めてくる

時間やカメラワークに急かされないのに緊迫感は途切れず、思考は終始揺さぶられ組み立て直しを強いられる。銀幕のアンソニーを他所でいくらか知っているがゆえに、さらに効果的に迫ってくる。私たちの知るアンソニーは、眼光鋭く頭脳明晰。見過ごされている真実を、今のこの場から鷲づかみにえぐり出してみせる。確かにそういうアンソニーも一面で健在なのだ。だから彼の見ている世界にすんなり引き込まれる。そして彼と混乱を共有してしまう。なんという配役の妙。

しかしアンソニーの世界は……と囚われていたら、なんと監督は観客の背後をとって技をかけてきてたのだ。アンソニーの世界だけで七転八倒しているところに、輪をかけての混淆へと。あの首を絞めるシーンは? 思い違いの覆しのさらに覆し! 劇中劇のような二重構成で混乱世界を混乱模様に描いて、もはや混乱は枠におさまりきらず映画のうちの全てを撓めてくる。音飛びするCD再生のように劇は乱れ、それが劇が作ってもいる。なんという構成の妙。

アンソニーの世界、そしてそれを傍観していた観客の世界も、すべてが混乱の極みに達したところで、難しいトリックを説明する必要もなくラストを迎える。すべては一個人の病なのだ。これだけスリリングでサスペンスフルな展開をひろげておいて、なんらネタ明かしをしなくてよいなんて、これまたなんという筋立ての妙。

樹の葉が光を享け命を全うする。人もまた然り。記憶の葉、一葉一葉でもって日常を無事に暮らせていることに気づかされる。筋立てとしては徹底的にひっくり返され続けたけれど、ラストはしっくり落ち着けた。

すばらしい作品。さすがのアンソニー・ホプキンス。それとアン役のオリビア・コールマンの醸しだしている味。将来のリメイク版は残念ながらオリジナルを越せないと、彼女でもって既に決まってしまった。

難しい…。

もうねぇ…ツラいです。

アンソニーの生きている世界で、

場面が進むから、

こちらも戸惑いまくるし、

不安になるし、恐怖。

本当にこういう感覚なのでしょうか。

とても、怖かったですし、

周りの人間の戸惑いも解るし、

難しい…。

いろいろと感想を考える余裕もなく、引き込まれてしまって、

観終わった後も、混乱していて気持ちがまとまりません。

役名が同じで、余計にリアル感がましての

アンソニー・ホプキンスの演技が素晴らしかった。

アンソニー ホプキンスの存在感

認知症の父と娘とその家族の話であるが、父親から見た現実(と思っている)と、実際の現実。

いくつかの繋がり合うシーンがあるが、それぞれが辻褄が合うようであり、また合わないようでもある。虚構と現実を行ったり来たりしているようでもある。

父親の視点のみで描かれているのではないので、見ている方は混乱してしまう。何が現実なのか。

認知症を扱うドキュメンタリーや映画はあるが、今回は、「映画」としての表現が独特であり、見る者は自らの実体験と照らし合わし、それぞれ感じ方は違うのだろうと思った。

私も同様の経験があるが、この映画はいまいち響いてこなかった。一方で、自分がこの父親の年齢に近づき、このような事に自分がならないとも限らず、複雑な気持ちであった。

自分には難しい作為品

作品の質と言われると、とても上質な作品です。今がどこにあるのか分からず錯覚する感覚を堪能することができると思います。また、他の口コミを観ても分かるかと思いますが、アンソニーホプキンスの演技力には圧倒されます。それだけのために観る価値を感じられる演技力です。

観る人が観ればいい映画なのかもしれませんが、私にとって“いい映画”ではありませんでした。作品のメッセージ性、近い将来自分に起こりうる世界を体験できるような映画ではありました。実際に認知症になってみなければ分からない視点。分からないから“こう見えるんだろう”という予測で映画を作ることはいいと思います。でも、事実が分からないものだからこそ最後にもう少し監督なりの答えを貰えれば、観ている側も腑に落ちて終わることができたんじゃないかと感じました。所々でアンソニー目線ではない、娘アンの視点が交えていますが、時系列はアンソニーの目線で進行していくことが気持ち悪かったです。アンに対して悲観的になる隙を与えないスピード感。感動もしないし、感激もしない。終わった後に観きった達成感もありません。口コミが思いのほかいいものが多く期待して観てしまったせいなのかもしれませんが、この映画を観て第一声に面白かったね。と言うことは無いけれど、観て数日経った今も何か残るものは在ります。

認知症疑似体験

全346件中、181~200件目を表示