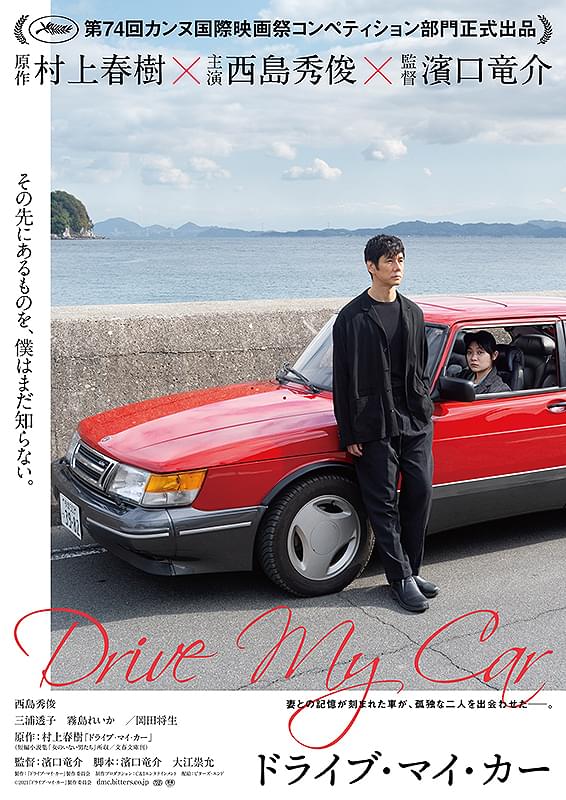

濱口竜介監督作品。

第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞他4冠を達成したから観たわけでもなく、

『寝ても覚めても』がおもしろかったから観てみようと思った。

鑑賞日は8月21日なのだが、衝撃を受けた。本当に凄かった。その後、原作を読んでみたり、記事を漁ってみたり、自分であれこれ考えていたら4週間ぐらい経ってしまった。

本作は村上春樹の短編集『女のいない男たち』に所収された同タイトルの短編が原作である。そして『女のいない男たち』に同じく所収された「シェエラザード」で音の人物造形に肉付けを、「木野」で家福が音を喪失した後の回復の物語の手掛かりにしている。さらに「ドライブ・マイ・カー」で数行のみ登場した「ワーニャ叔父さん」を劇中劇で採用する。そしてその劇が出来るまでのキャスティングや本読み、演じることも映し出す。それは監督の方法論でもある。そのような監督の思想やオリジナリティも織り込み、映画として昇華させたのが本作である。

これらを精微に織り込み映画にしたのだから、凄くないわけがない。物語の重みが凄い。

最初のカットで一気に引き込まれ、アバンクレジットの入るタイミングに震えた。アバンクレジットはおそらく上映40分後ぐらいに入り、上映時間90分の作品であれば中盤のタイミングである。物語のエンジンがようやくかかったといわれているようで、口が半開き状態になってしまった。179分の作品だからできる技である。

私は本作を、〈私〉が〈他者〉を「演じること」、その過程で「正しく傷つくこと」に巻き込まれ、〈私〉を開く物語であると解釈した。以下、その解釈に至った道筋を述べる。

本作のおもしろいところは何か。それは、登場人物らが外部から到来した出来事に巻き込まれ、しかしその出来事を通して変化していくことである。

まず家福について。彼が妻の不倫を目撃するのも、予期せぬフライトの中止である。みさきにドライバーを任せるのも、招待された演劇祭の都合であり嫌々である。しかしこういった出来事に投げ込まれることで、音の不倫に傷ついた自分自身を見出し、傷を開示し、主体を変化させていくのである。

みさきも仕事という理由で家福のドライバーになるのだが、そこで母の死について語らざるを得なくなる。さらに故郷に戻るのも家福の依頼であるからだ。だがみさきもまたそれらの出来事を通して、母を追悼することができ、主体を取り戻していくのである。

このことはサーブのハンドルを握る主体の変化とも共鳴し、より重層的に描かれている。家福ははじめ自分自身でハンドルを握っている。そのことは主体性を固持しているように思える。しかしハンドルをみさきに渡すことで、主体性も手放す。だがそれが家福の主体に上述のような思わぬ変化を与えるのである。そして最後、みさきは家福からサーブを譲渡され、自分の車を自分がハンドルを握ってドライブするのである。なおみさきから家福にサーブが譲られたとの解釈は、監督の舞台挨拶の発言から可能となっている。

次にこのおもしろさを根源的に探れば、「演じること」とも密接に関わっている。つまり、主体が〈出来事〉を通して、主体を変化させる、この〈出来事〉に「演じること」も挿入される。

「演じること」については、原作でも言及されている。それは、演じることで、別の人格になること。そして元の人格に戻ること。しかしそれは前とは少しだけ立ち位置が変わる(p.46)、とういうことである。さらに、真剣に演ずることは別の人格と元の人格の境目が分からなくなる(p.48)、とも述べている。〈私〉が、〈他者〉を演じる。しかしその〈他者〉は演じている以上、〈私〉から出発する〈他者〉である。そして演じているうちに、〈私〉と〈他者〉の区別がつかなくなる。すると演じた後〈他者〉を内包した〈私〉が立ち現れる。その〈私〉は元の〈私〉ではなくなる。そんなことを言っている気がする。新たな〈私〉を生起する「演じること」。まさに「演じる」という〈出来事〉を通して、〈私〉を開いていくのである。

上述のことを家福に沿って考えてみる。音の不倫に傷ついたことを見て見ぬふりをした家福は、ワーニャ叔父さんを演じる。傷ついたことをみないことにする家福は、気が狂いそうになっても生きていこうとするワーニャ叔父さんを演じる。真剣に演じることで、ワーニャ叔父さんのセリフが家福の生身に到来し、また家福の心情がワーニャ叔父さんに反映される。そしてワーニャ叔父さんを演じた家福は、元の家福ではなくなってしまうのである。だがそれは否定的ではなく、傷から回復できた家福なのである。

このような「演じること」で〈私〉が変化していくことは、家福だけでなく、「ワーニャ叔父さん」の劇中劇に参加する登場人物にも起こりうる。それを劇中劇をつくる過程で映しているのである。

寄り道をすれば、「演じること」と区別することがらに「振りをすること」が挙げられるだろう。

「演じること」は、〈私〉が〈他者〉に徹底的に向き合い、〈私〉の位置を変えることである。しかし「振りをすること」は〈私〉が私自身に向き合うこともせず、〈他者〉に同化すること。いや私に都合のよい〈他者〉を仮構し、埋もれることである。これは音の不倫を目撃した家福、ワーニャ叔父さんを演じる前の家福である。傷ついたことに向き合えなかった家福は、「平然とする私」という〈他者〉をつくりだし埋もれる。それは逃避であり、疎外であり、正しくないのである。

脱線したが、もう少し「演じること」を考えてみる。

「演じること」を徹底的に考えると「言葉」とは何かという問いが立ち上がってくるように思える。

パンフレットによると監督が一番心に残ったのは「高槻という人間の中にあるどこか深い特別な場所から、それらの言葉は浮かび出てきたようだった。ほんの僅かかなあいだかもしれないが、その隠された扉が開いたのだ。彼の言葉は曇りのない、心からものとして響いた。少なくともそれが演技でないことは明らかだった。」(p.61)という部分だそうだ。「演じること」を徹底すると、演技ではないとされる言葉が発せられる。そしてその言葉はその人の深い部分から浮かびあがってくる。ではこの「言葉」とは何か。「言葉」の性質を考えてみる。

言葉は〈私〉と〈他者〉のコミュニケーション手段と考えられる。そのように考える場合、言葉の意味が相互に分かっており〈私〉と〈他者〉が対称性を帯びていることが前提である。しかし本作をみれば分かる。日本語や韓国語、英語、手話と多言語で展開されることによって言葉の意味が相互に分かっている状況や対称性は前提でもなんでもないことを。それが象徴的なのは、高槻とジャニス・チャンのオーディションのシーンである。高槻とチャンは、お互いの言語が分からないまま演じる。その状態での演技は嚙み合わず、最後には高槻がチャンに「暴力」を振るってしまい終わるのである。それは二人が分かりあうことができない非対称的な関係であることも暴く。しかしこれは高槻の無謀な演技が帰結させた結果ではない。そもそも言葉はコミュニケーション手段ではないからこのような事態が起こるのである。では何か。レヴィナスを論じた熊野(2012)の言葉を借りれば、「ことばとはまず、声じたいが聞きとどけられることへの呼びかけであり、祈りなのだ」(p.88)。つまり祈りなのである。このように言葉を捉えると言葉と他者の関係が転倒する。私と他者がいて言葉を交わすのではなく、私が言葉を発し、届くよう祈るとき、他者が現前するのである。

祈りとしての言葉は脆く、儚い。なぜなら私が言葉を発しても他者が現前するとは限らないからだ。そしてこのような祈りの言葉を発し、演じるとき失敗することが多い。それは最初の高槻とチャンのセッションの様子で明らかである。ではどうするか。徹底的な本読みである。

本読みを反復させ、〈私〉の言葉を、抑揚のない言葉それ自体の言葉で、〈私〉に受肉させる。祈りの〈他者〉の言葉を〈私〉に受肉させる。そして〈私〉の肉体を構築させるのである。

この作業を通して行われる演技は〈私〉の肉体から発せられ、また〈私〉自身の深い特別な場所から言葉が発せられるのではないだろうか。そして〈他者〉を「振り」ではなく、「演じること」を可能とさせるのではないだろうか。さらにこのような「演じること」は、奇跡のショットを立ち現わせる。まさにチャンとユナのエチュードの場で起こったような。それを映画にすること、これが監督の考えていることではないだろうか。そしてこのような考えに至っているから監督は本作をつくれると確信したのではないかと思われる。

〈私〉が「言葉」を徹底的に受肉し、〈他者〉を「演じること」。その過程で〈私〉が「正しく傷つくこと」に巻き込まれてしまう。本作のラストである。

家福は、「ワーニャ叔父さん」の言葉を徹底的に受肉し、ワーニャ叔父さんを演じる。その過程で、家福はワーニャ伯父さんに自分の肉体を、その身に起こった出来事を差し出す。つまり音の不倫の出来事を、その不倫について見て見ぬ振りをした自分自身をである。これはまさに自分の傷口を開く行為である。主体的にはやりたくないはずなのに、巻き込まれてしまうのである。これが「傷つくこと」である。では「正しく」とはなにか。

家福は傷つきながらも「ワーニャ伯父さん」の言葉を受肉しようとする。気が狂いそうでも生きていこうとするワーニャ叔父さんの言葉が家福に取り込まれる。すると自分が辛かったこと、音に会いたいこと、家福が見て見ぬ振りをした〈私〉が立ち現れる。向き合える。まるで傷口を回復させるように。このように傷つきながらも回復に向かうことそれが「正しく傷つくこと」なのである。

「正しく傷つく」ことは簡単な作業ではない。誰しも傷つくことは避けたいはずだ。だが、家福のように避けるならば、〈私〉は〈私〉自身から遠ざかる。〈他者〉にも出会えない。「振り」から逃れられない。だから痛みを伴ってでも〈私〉の肉体を裂き、〈他者〉を迎え入れ、「正しく傷つくこと」。そして「演じること」。そうすれば〈私〉の位置はずれ、開かれていくのである。

以上のことを本作を通して、私は解釈した。私が私を開くために、正しく傷つかなくてはいけない。

このように私に引き付けてしまうのも理由がある。それは広島が登場することとみさきを自分に投影するためである。

私は今、広島にいる。それもみさきのように。身寄りが全くいない、23歳として。

このように考えることも、ラストのシーンが、巧みだからかもしれない。ラストシーンでは、みさきがマスクをして韓国のスーパーマーケットで買い物をする。そしてみさきが家福から譲られたサーブを運転する。マスクをすることで、新型コロナウイルスの災禍にいる現在に物語が結び付く。

だからこそ本作の言葉は私に強く響くのである。

人魚の眠る家

人魚の眠る家 クリーピー 偽りの隣人

クリーピー 偽りの隣人 スオミの話をしよう

スオミの話をしよう 奥様は、取り扱い注意

奥様は、取り扱い注意 脳内ポイズンベリー

脳内ポイズンベリー きのう何食べた?

きのう何食べた? 空母いぶき

空母いぶき 劇場版 MOZU

劇場版 MOZU ラストレシピ~麒麟の舌の記憶~

ラストレシピ~麒麟の舌の記憶~ 散り椿

散り椿