「1970年代に全米を震撼させたシリアルキラーを恋人の視点から考察したクライムムービーの良作」テッド・バンディ Gustavさんの映画レビュー(感想・評価)

1970年代に全米を震撼させたシリアルキラーを恋人の視点から考察したクライムムービーの良作

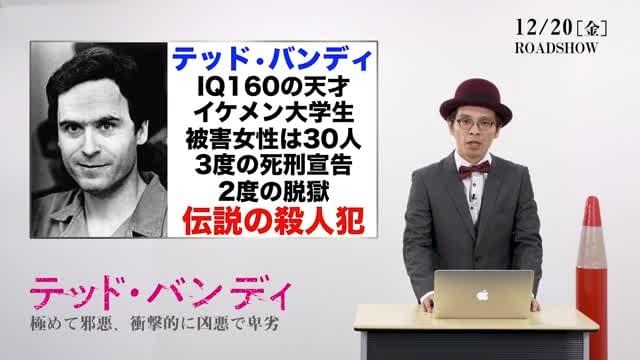

シングルマザーのエリザベス・ケンドールが恋に落ちた男セオドア・バンディとの出会いから別れを回想した実録小説を原作としたシリアルキラー考のクライムムービー。1989年の1月に死刑執行された”テッド”・バンディは最後に30人の殺害を告白して、当時のアメリカ社会に計り知れない衝撃を与えた。法廷にTVカメラが入り、裁判の様子がアメリカ史上初の全国放送されるエピソードがそれを物語る。殺人事件にも拘らず、多くの一般女性が関心を抱き傍聴席を埋める異様な気持ち悪さ。但しテッドの優しい気配りが出来る二枚目男の一面に惚れ込んだエリザベスの視点により、実際の猟奇的な殺害シーンはラストのクライマックスの回想シーンだけで、クライムスリラーの刺激性は思いの外低い。当時の報道映像のインサートと再現のシーンを加えることで、事件と犯罪者テッドを客観的に描いている。興味深いのは、二度の脱獄をして犯罪を重ねる大胆さと、エリザベスと音信不通の寂しさから元同僚のキャロルと恋仲になり法廷でプロポーズする”演出”をみせるテッドの強かさである。この恋人を利用してテッド自身が証人喚問する異常さも印象に残る。

主演のザック・エフロンは製作総指揮も兼ねて熱演を見せる。この作品に賭ける役者としての挑戦的な姿勢は評価できるのではないだろうか。優男の裏の顔を見せるラストの面会場面は見応えがあった。エリザベスを演じたリリー・コリンズの理性と感情の葛藤の女性心理も説得力ある演技だ。またテッドの本心が自分に無いのを知っても自己愛を選択したキャロルを演じたカヤ・スコデラリオの愚かで一途な女ごころの表現も巧い。名優ジョン・マルコビッチの威厳ある裁判官含め、この主要4人の演技は、この映画作品でもっとも評価できる成果を見せる。監督ショー・バーリンジャーの演出と、マイケル・ワーウィーの脚本は特に技巧の冴えは感じない。特殊な題材のアプローチとしては標準の出来であり、エリザベスの視点とテッドの正体のバランスの取れた実録映画の良作である。

しかし、男の嘘に敏感なはずの女性が何故騙されるのか。セオドア・バンディの経歴を読むと、父親と母親の愛情に恵まれなかった幼少期があったと知る。人は母親から愛されることで幼少期の孤独から逃れられる。特に男性は精神の成長が女性より劣っているので母親離れが遅い。だから母の愛に恵まれなかった男性は青年になってもどこか孤独な面影を持つ。これが女性の母性本能を刺激するようだ。ましてセオドア・バイデンの髭なしの写真を見ると映画俳優になってもおかしくないハンサム振りである。そんな男が朝早く起きて朝食を用意してくれたなら、どんな女性でも心が傾くのは仕方ないことであろう。エリザベスの愛の奉仕は裏切られたが、そんな過ちであっても小説にする事で自分を冷静に保つことを選んだのではないか。医学部事務室に秘書として勤める彼女の知性が、何とかエリザベスを再起させたと想像する。