ファースト・マンのレビュー・感想・評価

全307件中、201~220件目を表示

音とか映像のこだわりは感じた

単純に、月面着陸第一号!やったー!バンザーイ!という映画ではなかった。半ばそういう映画なのかなと思っていた自分が浅はかなんだけど、ネタの割に深かったなーという印象。それが良いか悪いか・・・かなり微妙だなー、とか思ったり・・・

かなりリアルな映像にこだわりを感じたけれど、細かな時間軸の入れ替えなど混乱を生むだけのような気がした。

孤独感、閉塞感、達成感からは程遠い負の感情がひしひしと伝わってきたし、それが人類の第一歩の真実だと言わんばかりのリアリティー。凄く納得させられるけれど、正直、ストーリーがあまり面白くなかった。音とかを駆使して、宇宙の静寂やらトラブルの緊張感は半端ないけど、いかんせん話が面白くなかった・・・。結局、何が言いたいかさっぱり理解できなかった。そんな主張なんてないかもしれないけれど、何か主張すべき事があるかのような作りに感じたので、勝手にそう思ってしまっただけのこと。

VFX技術の有効活用

強いストレスに常時さらされている21世紀の現代人は誰もがファーストマンなのかも知れません

心から感動しました

前人未到どころか人類初

その大事業の成否の責任を一人で荷負う

一体そのストレスを普通の人間が耐えきれるものだろうか

ファーストマンも一人の人間にしか過ぎない

その人間にそれだけの巨大なストレスを受け止める事ができるものなのか

私達は半世紀前の歴史的事実として、成功していること、そしてその過程も全て知っています

けれども、その大事業の影に人間の精神の苦しみ、ストレスの計り知れない大きさを理解してはいなかったのです

巨大なストレスの重圧がのしかかり壊れそうな人間の姿

それだけでなく彼の家族

妻や小さい子供達までを押し潰そうとしているのを、懸命に耐えしのごうとする姿を見事に描ききっています

長男の母へのいたずらは子供に及んだストレスを見事に活写していました

フラッシュバックする幼くして死別した娘カレンとの日々は主人公ニールが本当はどのような人間であったのかを提示します

なぜ妻が彼を選んだのかも語られます

そしてその最良の日々の喪失

実はそのストレスこそがニールにとっては巨大過ぎて、もはやニールの心をそれ以上に麻痺させることは不可能だったのかも知れません

それ故に人類初の月面着陸のストレスにも耐えられたのかも知れません

娘の死に向き合うことからの逃避こそが彼のエネルギーの源だったのかも知れません

彼は娘が死んでいなければ宇宙飛行士の公募にはエントリーすることは無かったはずの男だったのです

月面での鎮魂シーンで物語は閉じられます

彼の本当のストレスは死の世界のような月面での娘への鎮魂で解放され閉じられたのです

そして彼は地上に帰ってきます

肉体がアポロ宇宙船で帰って来ただけではありません

その魂がようやく地上に帰って来たのです

月に向かう前に子供達に向き会え、生死が保証できない旅であることを覚悟させろと迫った妻と検疫室のガラス越しに向き合うのです

言葉はありません

ガラス越しにキスを手で交わす時、ニールの魂が地上に舞い戻ったことを妻は知ります

それは彼女の巨大なストレスから遂に解き放たれた瞬間でした

若い時の自分なら、このラストシーンの意味を読み解けることも共感することもできなかった

月に向かう最後の夜の妻の言葉の切実さ、迫力の意味に涙することもできなかったはず

この物語を若いチャゼル監督が撮ったというその才能には脱帽するしかありません

16ミリのざらつく画面は、60年代のそのものの空気を私達に実感させ、登場人物のアップの多用がストレスのレベルを胃に伝えてきます

アナログのメーターは当時の技術レベルを示し、振動しブレる画面、軋む機体の騒音が危険の高さを肌感覚で簡潔に伝えます

見事としか言い様のない演出です

そしてライアン・ゴズリング

彼の21世紀的なにやけた甘い顔は、ストレスに歪んだ60年代に生きている人間の顔になっています

どこからどうみても21世紀の人間ではなく、当時の記録フィルムの中にいる男が動いている姿です

台詞も感情を示すシーンもとても少ない主人公役であるにも関わらず、素晴らしい実在感をみせた名演だったと思います

実在の宇宙開発のシーン、科学考証ともに全く正解無比でした

その意味では2001年宇宙の旅レベルの

正確さ真剣さであったと思います

2001年宇宙の旅は未来の姿をリアルにみせる為に70ミリのシネラマで撮影され、本作は60年代の半世紀過去の姿をリアルにみせる為に16ミリで撮影する

真逆のようで同じアプローチの様に思えました

強いストレスに常時さらされている21世紀の現代人は誰もがファーストマンなのかも知れません

ニールの姿は私達が自己投影できる姿なのです

本作はそれ故に現代に於て撮られるべき必然のある映画なのではないでしょうか?

普遍的な価値を持つ名作だと思います

ロケット物はもうネタ切れなんじゃ

人類が成し遂げた偉業

この作品はSF映画や宇宙を舞台にしたこれまでの作品を期待しながら見るものではない、ドキュメンタリーでありリアルな人間ドラマである、人類が成し遂げた偉業と言っていいのか分からないが 何かを成し遂げる時その過程で多くの犠牲が払われる、そんな犠牲の上に当時の技術を駆使して訓練や実験を重ねアポロ計画を実行した、月面に着陸し人類が初めて第一歩を記すあまりにも大きな物語だった。

家族の葛藤と政府の思惑、リアルな緊迫感が冷戦時代の技術競争や国内の反対運動からより一層感じられた、移民の国アメリカの開拓精神も垣間見られた。

以前 チャレンジャーが爆発した瞬間をライブで見ていたことがある、シャトル計画が終了した要因かもしれないが、何事も犠牲が付き物なのだろう、だからと言って推進派ではないが文明の進化を止めてはならないとも思う。

あのある意味アナログな技術で月まで行けた事は人類の英知は計り知れないが国々の思惑の中に覇権主義や純粋なフロンティアスピリットが交差し宇宙空間での戦争が始まろうとしている現在、人類は大きな課題を課せられているのかもしれない。

宇宙飛行士の憂鬱

ファースト・メン

2019-014@吉祥寺オデヲン

アポロ計画以前の宇宙船は、命を預けるにはあまりにも頼りなく、見るからに不安なものだった事がよくわかった。

予期しない事故も多い。批判も多くなる。分かってはいたつもりだけど初めて何かを成し遂げるということは想像もつかないほど大変なことなんだと改めて思い知る。

自分の夢だったものが、時間が経つにつれ他人の思いも乗っかってとても重たいものになっていく。それは多分、自分達の日常にもあることで大切なことではあるけど背負いすぎると、逆に潰れかねない。それをライアン・ゴズリングはとても繊細に表現していたように思えた。

彼だけでなく、奥さんも見事。

最近見た顔だなぁと思ったら、リスベットじゃないか。

蜘蛛の巣を払う女からの振り幅がありすぎて、さすがハリウッド女優さんだなと感服いたしました笑

遺物感

テーマ、ネタ、撮影方法など、なんとなく全体的に、良くも悪くも古臭さを感じる作品でした。

地球での映像はざらついた、ホームビデオのような感じに撮影し、宇宙での映像はくっきりとした、最新の機材で撮ることで、過去性と未来性を表現しているように感じました。が、どうにも単調で、集中力がつづきませんでした。

今作は、家族愛がテーマということで、主人公であるアームストロングの家庭でのやりとりが多くありましたが、とくに心に響くようなシーンはありませんでした。ただただ彼のドキュメンタリーを観ているようで、正直、退屈で、しばしば欠伸が漏れました。

NASAでの訓練の場面では、宇宙飛行士と同じ目線を体感してほしいような撮影の仕方で、画面が激しく動くため、緊迫感よりも、むしろ疲労感のほうが強く感じられました。それが狙いだったとしても、あまり好ましくは思えませんでした。

「セッション」、「ララランド」と、若くして成功をおさめてきたデイミアン監督ですが、今回は、個人的には、持ちあげられすぎてつまずいたかな、といった印象の残る作品でした。

せめて、シャマラン監督の二の舞にはならないよう、頑張ってほしい限りです。

見上げてごらん夜の星を、月を。

Today, I watched the movie of First Man who landed on the moon 1969 Apollo 11.

That’s one small step for man , one giant leap for mankind. This movie was very impressive, too.

I found the next sentence in end roll.

Like this. This is based on the real story except some invented. I think Neil threw nothing to the moon. But threw bracelet. I thought that this was a movie of loss and healing.

On the way to back home , l saw the crescent. It was really moving.

宇宙船の中の圧迫感を感じられる

ハエに驚く

月のシーンのリアルさは?

ZOZOの前澤に観させたい映画

ゼロ・グラビティ的な体感映画でした。それプラス、この映画は重厚な人間ドラマとなっていた。良い意味で観ててすごい疲れた。IMAXの大画面で観たからかもしれませんが・・・。

カメラが近い。そして揺れる揺れる。普通の会話のシーンでさえも揺れてる。ところどころピントが合わないし。手持ちカメラなのか?画面の色調も薄暗い。音楽も地味だ。なんか主人公の奥さんも神経質な人だし、あまり楽しそうじゃない。いやぁ・・・観てて疲れる。鬱々としてくる。

しかしながらクライマックス。

月の上のシーンは、カメラが揺れてない。クリア。そして無音。雑音も音楽もない。

ここだけゼロ・グラビティのような宇宙映画になる。

このシーンがとてつもなく気持ち良い。

なんというか・・・この「撮り方」の対比があるおかげで、主人公の鬱々とした日常と、ある意味そんな日常から逃避するための「宇宙への夢」とか「仕事に打ち込む」といった苦悩が、宇宙によって救われる姿がよく表現されていると思いました。

あとライアン・ゴズリングの芝居が良い。間の開け方とか、表情の作り方とか、芝居による緊張感もあった。

ニール・アームストロングは人類至上初めて月に立った人間。しかし彼は我々と何も変わらない、鬱々とした日常に苦悩する1人の人間であることに何も変わりはない。クソみたいな日常を送ってる俺と同じじゃんwww

宇宙に行くというのは、人間の努力と苦悩の結晶なのだということが良く分かりました。1億円ばら撒いちゃった、どこぞのIT社長に対して観せてやりたい。

なんだろう。感動はそこまでじゃない。

思っていたストーリーとは違ったな。と言うのが第一印象。

この手の映画は、とにかく成果を示してくるけれど、成果よりも生活にフォーカスしていて新鮮だった。

その分、万人が知っている偉業のシーンは何となく薄く、子供や妻の気持ちが表現されていた。

映像は凄かった。

各シーンで色々なカメラを使い分けたそうだから、映画への思い入れがすごく感じられた。

特に月面のシーンはリアルすぎた。Flickrで、リアルアポロの写真をあるだけ見れるけれど、感じたものは同じだった。

生活にフォーカスしていると言っても、そこまで山場がある訳でもないので、あまり印象には残らない。

1番リアルだったのはアポロ1号の炎上シーンだ。

アメリカがソ連と宇宙開発で競い、急ぐあまりの事故によって飛行士がどんどん亡くなっていく。

偉業にもっとフォーカスしていたほうが、そういったシーンは生きてくると思ったし、アポロの歴史書としても更にいいものになったのだろうが、それは一応技術者としての個人的なイメージなのかもしれない。

例えば戦争映画でも、並行して市民の生活もある訳で、宇宙飛行士と言えども家に帰れば父親なのだ。一般人と同じだ。そんな感想になってしまった。

宇宙飛行士個人に焦点を当てた興味深い作品

アポロ11号で、人類で初めて月面に降り立ったニール・アームストロングの半生を描いた作品。

『アポロ13』では、ジム・ラベルと言う宇宙飛行士にも焦点を当てつつ、アポロ13号そのものを描いた作品だったわけですが、この作品は、ニール・アームストロングその人を描いています。そういう意味では、宇宙開発計画については、ジェミニ計画からアポロ計画に至る過程が描かれていますが、あくまでもアームストロング中心。それら計画に従事していた時、アームストロングが何を考えていて、何を感じていたのかと言う事が描かれています。

彼は、比較的おとなしい人物であったため、最初に月面に降り立つ人間に選ばれたとも言われています。その辺りは、上手く描かれているのですが、その人物像は、彼がエンジニア体質であったと言う事もあるのかもしれません。

それと、この作品で初めて知ったのは、彼が第二子を亡くしていたと言う事。それも、彼が一層大人しくなり、いろいろと考えてしまう人物であることに拍車をかけたのかもしれません。

一つ興味深かったのは、「NASA(アメリカ)は、宇宙開発に際して死者が出ることに十分対処できるノウハウと、体制を持っている」と言う話を聞いたことがあります。アームストロングたちが、月面着陸に失敗し、地球に帰還できなくなることを想定した追悼文も準備されていたというのは有名な話です。ですが、興味深かったのは、そっちの話ではなく、エド他のアポロ1号のメンバーが事故で殉職してしまった事に関連するエピソード。エドの妻パットが呆然としているシーンをみると、全然、死者が出ることに対するノウハウも体制も、実は無かったんだなと思わざるを得ません。まぁ、その後、整えられていったと言う事なのかもしれませんが。

素人でも名前を知っている様な宇宙飛行士が、いっぱい出てきます。そう言う意味でも面白いです。ですが、宇宙開発計画を描いた作品で、ここまで一人の人物に焦点を当てた作品は、少ないと思います。なかなか深い映画でした。

個人的にはささらなかった

月は眠気も誘う

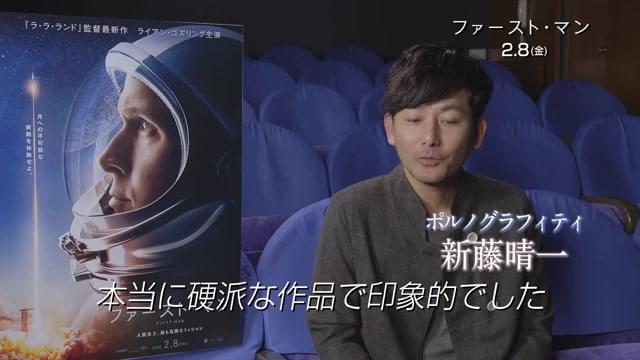

これはまた硬派な?映画を撮って来たものだ。

アポロ11号の船長を主人公としながら、ほとんど語らせず、観客の想像に任せるというスタイル。そのために、映像は限りなくリアルに。DREAMWORKSの全精力を注ぎ込んだであろうCGは、全編ライブ放送を観ているかのようだった。

そしてまた、轟音以外はほぼ無音な宇宙空間描写。ツァラトゥストラが響く「2001年宇宙の旅」とは対極をなす宇宙映画となった。

税金を使うのは宇宙なのか福祉なのかという政治の世界と隣り合いながら、ひたすら命さえ賭けて宇宙に臨むための実験や訓練を繰り返しす人たちがいる。彼らにも家族があり、飛行士達を支えながらも、時にはたまらない不安が顔を覗かせる。

そういったことを、ただ淡々と描いていく。それらの結果として、もちろん主人公は人類で初めて月に降り立った人となるわけだが、そのシーンもあくまでクールに描かれる。

つまりこの映画は、月着陸のライブ映像なのだと思う。それを、背景を知った上で見るという贅沢を、現在においてなし得たもの。

ライブエイドを現時点で体感できる「ボヘミアンラプソディー」と重ね合わせて言えば、そういうことではないでしょうか。

舞台となっている「アームストロング船長、月に立つ」を、当時小学4年生で、TV放送を食い入るように見ていた宇宙ファンの自分も、ふと振り返ってしまう映画だった。

何度か睡魔に襲われたのは恥ずかしい限りです。

鑑賞中思ってたこと

全307件中、201~220件目を表示