ネタバレ! クリックして本文を読む

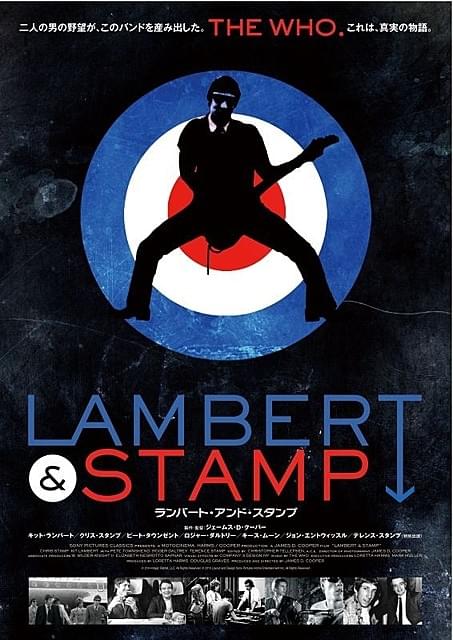

『ランバート&スタンプ』は、The Who の初期マネージャーであるキット・ランバートとクリス・スタンプの物語を描いたドキュメンタリーだが、ビートルズファンの私にとっては、どうしても キットとブライアン・エプスタインを重ねてしまう作品だ。

一般には「紳士的なエプスタイン」と「破天荒なランバート」という対比で語られることが多い。 しかし私はむしろ、二人の深い共通点に強く心を動かされた。

■ 二人に共通する“外側にいる者”としての感覚

キットとエプスタインには、驚くほど似た背景がある。

- 同性愛が違法だった時代に生きたホモセクシュアル

- 中産階級出身で、文化資本と教養を持つ

- 芸術的なバックグラウンド

- エプスタイン:演劇を学び、俳優志望

- キット:クラシック音楽の大家の息子で、音楽理論に精通

彼らはどちらも、社会の“内側”に完全には馴染めない存在だった。

その孤独や違和感こそが、若いバンドのエネルギーに強く共鳴した理由だと思う。

■ 「不完全さ」と「満たされない不安」が情熱の源泉になる

私は以前から、芸術家や芸術に惹かれる人々には共通して

“世間の常識に対する違和感”

“満たされない空白”

があると考えている。

その空白を埋める行為こそが「芸術」なのではないか。

キットもエプスタインも、まさにその典型だった。

- 自分の内側の欠落

- 社会からの疎外感

- 言葉にできない不安

それらを抱えた彼らは、

ビートルズやザ・フーという若者のエネルギーに全身全霊を注ぎ込み、

“自分の芸術”をバンドを通して実現しようとした。

■成功がもたらす皮肉な崩壊

奇妙なのは、二人がそれぞれのバンドを大成功へ導いたあとに起きた現象だ。

本来なら成功のあと、関係はより強固になるはずなのに、

- ビートルズとエプスタイン

- ザ・フーとキット

どちらも関係がぎくしゃくし始める。

その理由を、単に「成功してバンドが自立したからマネージャーの役割が薄れた」という表面的な話で片づけるのは物足りない。

私が感じるのはむしろ、成功によって彼ら自身の“内的な動機”が弱まってしまうという皮肉だ。

彼らは、ビートルズやザ・フーという若者のエネルギーに全身全霊を注ぎ込み、その奔流を通して“自分の芸術”を実現しようとしていた。

しかし、目標を達成し、バンドが世界的成功を収めた瞬間、その情熱の源がふっと萎んでしまう。

これは、ムンクが心の安定を得たことで画風が変わってしまった現象にも似ている。

不安や空白といった“欠落”が創作の原動力だった人が、その欠落を埋めた瞬間にエネルギーを失うように、彼らもまた、成功によって自らの創作衝動を支えていた緊張を失ってしまったのだ。

成功が、彼らの情熱の源を奪ってしまったのである。

■ 映画が最後に見せる“救い”──和解と優しさ

ありがたいことにこの映画は単なる悲劇で終わらない。

ラストに描かれる フーのメンバーとクリス・スタンプの邂逅だ 。

キット・ランバート本人はすでに亡くなっており、そこに姿を見せることはない。

それでも、ピートとロジャーがスタンプと向き合う姿には、

長い年月を経てようやく訪れた静かな和解の気配がある。

もう一つ心に残ったのは、破天荒で奇行のイメージが強いキース・ムーンが、 メンバー三人がランバート解雇に傾いていた中で、ただ一人、彼を庇った というエピソードだ。

ロック界の“問題児”とされる彼が、実は誰よりも情に厚く、繊細な心を持っていたことが伝わってくる。

この些細なエピソードの挿入が、映画を見終えたときの余韻を心地よいものにしている。

『ランバート&スタンプ』は、単なる音楽ドキュメンタリーではなく、

“不完全さが人を動かし、成功が人を壊す”

という深いテーマを内包した作品だと感じた。

この映画は、彼らの人生の輝きと影を通して、芸術とは何か、人を動かすものは何かを考えさせてくれる。

まあ、ちょっとわれながら大仰だけど。

ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド セッション

セッション アリー/ スター誕生

アリー/ スター誕生 レ・ミゼラブル

レ・ミゼラブル SING/シング

SING/シング はじまりのうた

はじまりのうた ウィキッド ふたりの魔女

ウィキッド ふたりの魔女 ウォンカとチョコレート工場のはじまり

ウォンカとチョコレート工場のはじまり 蜜蜂と遠雷

蜜蜂と遠雷 BLUE GIANT

BLUE GIANT