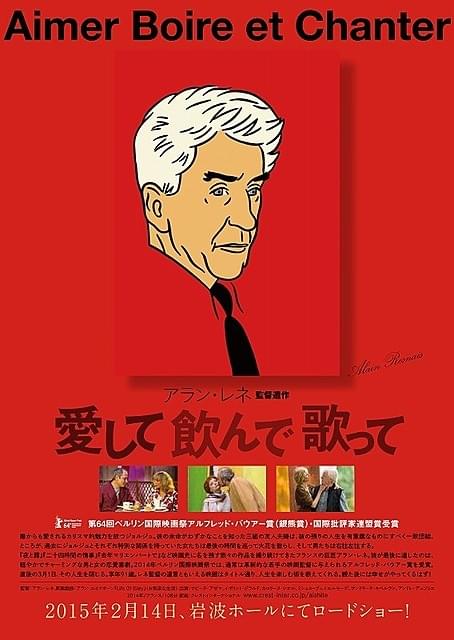

愛して飲んで歌って : 映画評論・批評

2015年2月9日更新

2015年2月14日より岩波ホールほかにてロードショー

おおらかでウィットに富んだ大人たちを謳うレネ最後の寓話

期せずしてアラン・レネの遺作となってしまった「愛して飲んで歌って」は、「スモーキング/ノースモーキング」「六つの心」に続き、アラン・エイクボーンの戯曲(「Life of Riley」)をレネが映画化したものだ。監督自身が原題から変更した、このあっけらかんとしたタイトル(邦題はフランス語の題名の直訳になっている)に、本作のエスプリが表れている。おおらかでウィットに富み、人生の酸いも甘いも噛み分けた大人たちがいる。彼らはわけありの過去も、浮気すらも、水に流せる余裕がある。粋だ。

ことの発端は、ジョルジュという友人の噂だった。彼が重い病を煩っているというニュースが、3組の夫婦を集わせる。話が進むうちに、どうやらジョルジュが希有な魅力をもったカサノヴァであること、いずれのカップルも、女たちがかつてジョルジュに好意を寄せ、友だち以上の関係にあったことが明らかになっていく。が、肝心のジョルジュは一向に姿を見せない。彼がどれほどの色男かは、観客のイマジネーションにゆだねられるというわけだ。

レネ映画にしばしば見られるように、本作のセットもまるで舞台のような張りぼてでできている。さらにところどころに挿入されるアニメーションや、登場人物の背景だけをグラフィックにするといった映像的な遊びが、非現実的な寓話性を醸し出す。かといって、ことさら新しさを狙ったわけでも、奇を衒っているわけでもない。それらはあくまでレネ流のユーモアにあふれた、あたたかく、ユートピア的な雰囲気を醸し出す。そこでは、人々は多少辛いことがあっても、決してじたばた騒いだりしない。愛して、飲んで、歌って。人生を楽しく、豊かに過ごすことだけが問題なのだ。

(佐藤久理子)