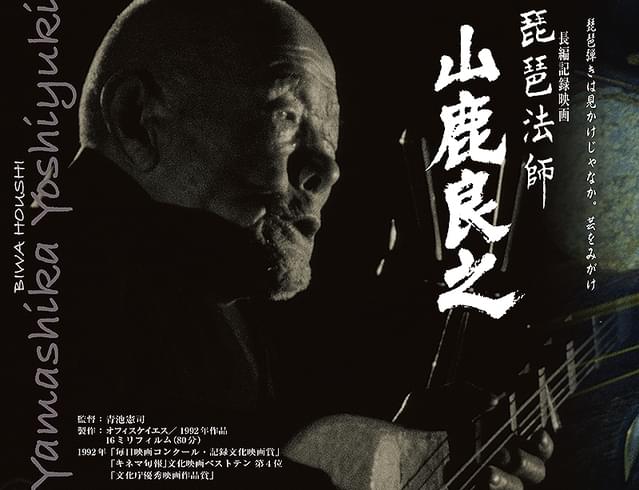

山鹿良之、やましかよしゆき、と読む。熊本にいた最後の琵琶法師。右目にかすかな光を感じる程度の盲人である山鹿は、それでもすべての生活を一人でこなす(晩年定期的にヘルパーが来るが)。小栗判官や俊徳丸などの説教節や、小野小町や大江山など平安の物語を語る語り部であり、芸能者であり、なにより僧籍を持つ宗教者でもある。かまど祓い(こういうのは神事ではないのか?もしかしたら神仏習合の習俗が残ったままなのか?)に呼ばれると、琵琶を奏でながら経を読む。東日本ではあまり馴染みが薄い存在だ。

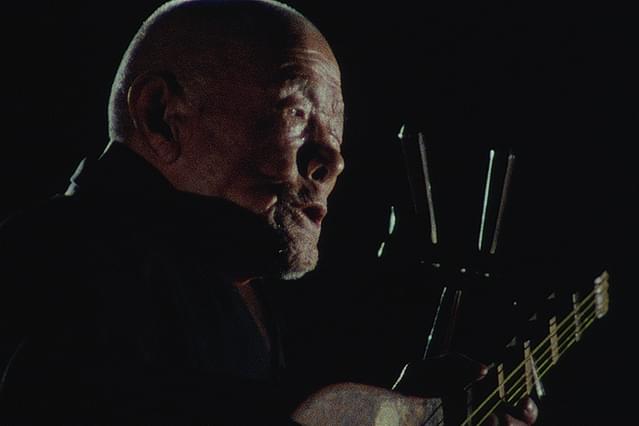

画面で初めて拝見した山鹿は、例えば高橋竹山のように、門付けをして生計を立てていた人たちの醸す雰囲気と同様の空気を十分に放っている。ゆえに、琵琶を奏でれば、さぞ、その迫力に気圧され、情念に心震わせるのだろう、そう待ち構えていた。が、正直、琵琶の音は、旋律を奏でるというにはほど遠く、講談の張り扇のような、合いの手程度にしか思えなかった。ただ、物語を朗々と読み上げる口跡には、さすが積年の味わいが感じられ、たぶん目の前にいたら、圧倒されるのだろう。物語が佳境に入ると、語りは抑揚が激しくなり、浪曲に似た節回し。なるほど、これは語り芸である講談や浪曲の源流だわ、と聴き入ってしまった。

上映後監督挨拶。

かれこれ29年も前の映画という。山鹿さんの日常の視線を意識して撮られたそうだ。そのドキュメンタリ要素は十分に伝わった。監督は、晴れ晴れしい衣装や舞台でやるものではなくて、熊本でこそ、山鹿さんの存在が成立するようなことを言っていた。「山鹿さんのもつローカリティ」とも言い換えていた。いわば、山鹿市や柳川市あたりの地域が生んだ芸なのだと。随分と遠い時代にも感じたが、撮影した監督がこうして目の前にいて健在であり、撮影時は、まだ平成になったばかりだったわけか。この30年で、日本は随分と様変わりしたものだなあ。

さて。上映後にカウンターで購入した新書を今読んでいるのだが、その著者がゲストとして呼ばれたシンポジウムがYouTubeでアップされているのを見つけた。

氏も当然、山鹿さんとは面識があり、この映画も知っている。氏は、山鹿さんに対して、少し違った印象を持っているようだ。氏の言葉からは、ややネガティブな言葉が漏れる。つまり、山鹿さんの俗っぽい部分だ。何度かの再婚や、逃げた妻や、何人もいた子供は皆死んでしまっていること。盲僧といって立派に袈裟など掛けているが、実態は物乞いのままだった、だから座頭と呼ぶほうがふさわしいとか。無形文化財保持者の資格をもらったために、地元としては今までの姿では体裁が悪く、天台の寺で僧籍をいただいてきたこと、とか。

でも、僕は山鹿さんのように、聖俗が混じり、片足を彼岸につっこんだまま人間をやっている人の存在を支持したい。仙台四郎や因幡の源左のような妙好人がそのいい例だろう。なんでも杓子定規で白か黒を決めないと気が済まない今の世の中、どこか精神性こそが貴ばれる人物、空間、コミュニティがあってもいいと思う。イタコや、地方に残る祭事(それに参加するために都会にでた若者がこぞって里帰りしてくるいくつもの有名な祭り)などはその典型ではないだろうか。

※映画とまったく関係のない話ですが。

絵巻だったか、地獄から戻った小栗判官が、熊野へ向かう途中富士山の麓に差し掛かった時。その富士山をバックにして、一行は右に向かっていた。つまり、西から東に向かっている、ということ。熊野は西でしょ?と思った。これは、先日観た文楽「伊賀越道中双六 沼津の段」でも同様で、富士山の背景をバックに、人形は下手(西)からやってきて上手(東)に向かって動いていた。、演り手も観客も、違和感を感じないのだろうか?それとも、なにか約束事でもあるのだろうか?

行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り