ルート・アイリッシュ : インタビュー

英巨匠ケン・ローチ、イラク戦争の“民営化”を痛烈に批判

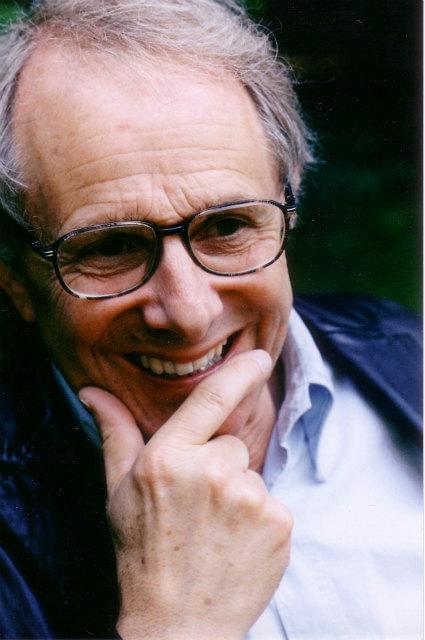

「ケス」(1969)、「SWEET SIXTEEN」(02)、「麦の穂をゆらす風」(06)などで知られるイギリスの巨匠ケン・ローチが、イラク戦争を背景にした軍事ビジネスの実態をあぶり出した衝撃作「ルート・アイリッシュ」。映画製作の時間を優先するため滅多にPR活動を行わないことで知られるローチ監督が、新作編集中の合間を縫って映画.comの取材に応じた。(取材・文/山崎佐保子)

「ルート・アイリッシュ」は、2003年の米軍によるイラク侵攻以降にバグダッド空港と米軍管理地域グリーンゾーンを結ぶ、12キロにおよぶ道路の通称。米軍の要人を狙ったテロの標的になることが多く、世界一危険な道路と呼ばれている。ルート・アイリッシュで親友を亡くした英民間兵のファーガスは、当局の発表に納得がいかず自ら真相究明に乗り出す。そこには軍事ビジネスが引き起こした衝撃の真実が待ち受けていた。

前作のコメディ「エリックを探して」(09)から一変、社会派として名高いローチ監督が、ついに非人道的な犯罪がはびこったイラク戦争にメスを入れた。一方で、労働者階級や移民など社会の底辺を生きる人々の苦悩や再生を、リアリズムにこだわって描き続けてきたその姿勢は変わらない。「イラク戦争の最前線ではなく、企業から生まれたファーガスのような民間兵を描きたかったんだ。国家に属する軍や兵士ではなく、ごく私的な企業の民間兵によって泥沼化した戦争だったからね。これは戦争の民営化と言える。企業が利益を優先するあまりに起きた悲劇だった。こういう“戦争の民営化”という視点は、これまでの戦争では意識されてこなかったことなんだ」と語気を強める。さらに、「一番重要な点はイラク戦争が“違法”だったということ。あれは紛れもなく悪意に満ちた戦争犯罪だった」と痛烈な批判を込めた。

イラク戦争を題材にした映画は数多く製作されてきたが、「この戦争を映画にする場合は、イラク人の悲劇を物語の中心に据えたものでなければならないとずっと思っていた。イラクでもベトナムでも、西欧で作られる戦争映画とは、西欧にとっての悲劇として描かれていることが多い。現実は、侵攻された国にこそ悲劇がもたらされる。だから私はイラク人こそが最大の被害者だということを明確にしておきたかった」と他作品との明確な違いを強調。「米軍は化学兵器によってファルージャ(米軍や同盟軍によって占拠されたイラク中部の都市)に甚大な被害をもたらし、今でも数えきれないイラクの人々がその後遺症に苦しみ続けている。こういった事実をふまえ、イラク人が被害者としてきちんと描かれていることがまず大事だと思った」と主張する。

(C)Sixteen Films Ltd, Why Not Productions S.A., Wild Bunch S.A.,France 2 Cinema, Urania Pictures, Les Films du Fleuve, Tornasol Films S.A, Alta Produccion S.L.U.MMX

ローチ監督は、11年12月14日に発表されたバラク・オバマ米大統領の「イラク戦争終結宣言」に対し、「真のイラク戦争終結は、すべての戦争請負業者たちが、あの地から去って初めてなされると我々は信じている」とコメントを発表。「イラク戦争とは、国家や企業の利権がらみの戦争なんだ。民間兵は利益によって守られている。アメリカがイラクとの貿易関係でオイル利益を得続ける限り、戦争は終わらないだろうね。特にイラク国内にセクト(分派)主義を生み、紛争を誘発したことはひどい仕打ちだった。彼らがあそこに駐在し続ける限り、争いは終わらない」と発言の真意を語る。

カンヌ映画祭パルムドール受賞作「麦の穂をゆらす風」ほか、多くのローチ作品を手がけてきた脚本家ポール・ラバーティが今回も脚本を執筆。戦争犯罪と事件を背景にしているが、親友を亡くした男の怒りと悲しみ、罪悪感など、さまざまな感情によって展開する謎解きのドラマが物語の主軸となる。「主人公のファーガスは絶望的な状況にいる。どこにも逃げ場なんてない。自分の決断や行いによって苦しみ続けているんだ。これは取り返しのつかない悲劇の物語だから、ラストもあれほど辛らつにならざるを得なかったんだ」と物語は容赦ない展開を見せる。しかし、「弾圧され続けるイラク人を代弁したミュージシャンが出てくるけれど、彼はこの物語の唯一の希望なんだ。どんな状況下でも希望を込めるのを忘れてはいけない」と一筋の光も残している。

ローチ監督がスター俳優を起用することは稀で、今作でも長編映画デビューとなるマーク・ウォーマック、アンドレア・ロウほか実力派中堅俳優がキャスティングされた。「マークは経験豊富な俳優だし、アンドレアもとてもプロフェッショナル。僕は俳優を見に映画館に来るのではなくて、彼らが演じているキャラクター、ストーリーを見に来てほしいんだ」とその理由を語る。

(C)Sixteen Films Ltd, Why Not Productions S.A., Wild Bunch S.A.,France 2 Cinema, Urania Pictures, Les Films du Fleuve, Tornasol Films S.A, Alta Produccion S.L.U.MMX

世界的名声を手に入れてなお、ローチ監督は母国イギリスで映画を撮り続けている。「僕はいつでもアメリカ帝国に抵抗しているんだよ(笑)。もちろんアメリカだって我々と同じ見解をもつことができるけれど、全ての事柄がアメリカ中心に回らなければならないなんて、とても気が滅入る。映画業界だってアメリカの大作映画に支配されつつあるし、マクドナルドとかスターバックスとか、全世界を支配するようなコマーシャリニズムには正直うんざりしているよ」と皮肉交じりに笑った。

そんな状況の中、息子であるジム・ローチ監督が「オレンジと太陽」(4月14日公開)で長編デビューを果たした。「ジムの作品には満足しているよ。実はあまり話をしないんだけど、それは彼は彼の道を進むべきだと思うからなんだ」と、巨匠と呼ばれる父親なりの気遣いがあった。

それでは、75歳となった現在も精力的に映画を撮り続ける巨匠のモチベーションとは、いったい何なのだろうか。「映画って簡単にあきらめられるものじゃないんだ。だからできる限り撮り続ける。僕の周りには脚本のポールや製作のレベッカ・オブライエンにはじまり優秀なスタッフがたくさんいて、彼らの支えなしではここまで映画を作ってこられなかった。それに映画製作は我々の個人的な楽しみでもあるんだよ。それでもあえて一言で表現するとしたら、映画を作ること、それが僕の“特権”だからね」と言葉に力を込めた。